林强(左)在藏区采访

林强,1954年出生,1980年开始从事摄影,是中国具有影响力的摄影家。他是北京体育大学体育理论硕士,四川师范大学、成都体育学院客座教授,曾任中国摄影家协会理事、四川省文联副主席,四川省摄协副主席。出版有《走进大自然》、《硕果》、《海螺沟》《边疆万里行日志》、《两个人的村庄》、《贡嘎日噢》等书、剧本和摄影画册,曾荣获中国摄影金像奖。2007年中国文联为他在人民大会堂举办个人摄影作品展,其作品被多个博物馆收藏,被中国艺术研究院评为中国具有影响力的摄影家。中宣部、人事部、中国文联授予第二届“全国中青年德艺双馨文艺工作者”荣誉称号。

林强在麻风村采风的时候,因长途跋涉,累躺在石头上休息,孩子们以为他生病了,都围了过来。林强说我没有事,就是腿酸痛,走不动了。孩子们一听,一拥而上给他揉腿,助手用相机抓住了这一瞬间。

2007年,四川摄影师林强回到阿布洛哈村,将他在村里拍摄的照片分发给村民们。

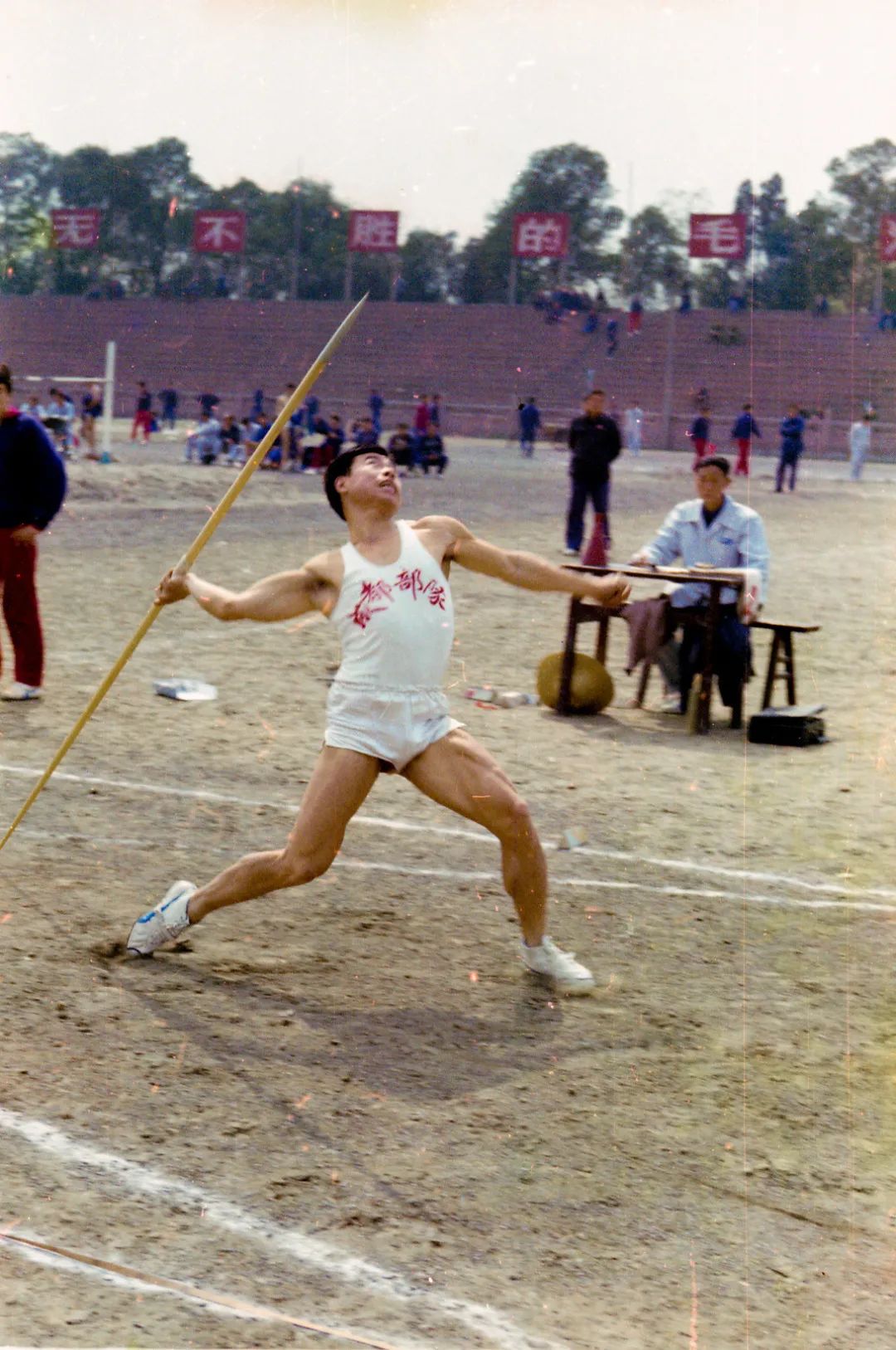

作为运动员,他曾打破四川省田径五项全能纪录和全军田径十项全能纪录,被称为“林铁人”。

作为教育工作者,他是曾二十余次走进麻风村,建学校、修路,为村民送吃送穿,与麻风病人同吃同住,全村的人都亲切地称他为“林爸爸”。

作为共产党员,他几十年如一日深入甘孜阿坝凉山、巴中贫困高寒山区,通过他的呼吁争取了上亿的资金,让那里的人民群众生活有了改善。

作为摄影家,他是用双脚丈量土地、双肩担起道义,用镜头述说事实、见证时代发展。面对他的作品,观者无不感叹那股直抵人心的力量。

林强的情怀与感恩

——写在《影像的力量-林强摄影展》之际

文|邓风

林强有很多身份,全国模范军队转业干部、全国优秀教育工作者、全国德艺双馨的文艺工作者、摄影家等。最近又添了一个,中国作家协会会员。他的文学作品包括了《在那遥远的地方》《圣山下的“慈子花”》《生命的力量》《行走记忆》《最后一公里》《生命的召唤》《贡嘎日噢》等。了解他的人知道,他不是书斋式的作家,他的创作在乡野、在贫困地区的山谷,在高海拔的彝区和藏区。

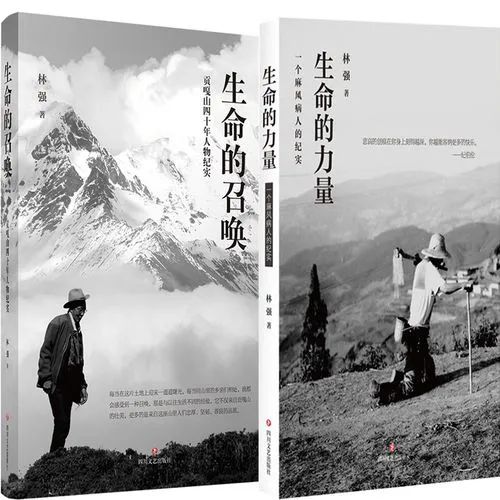

《生命的召唤》《生命的力量》林强著

可林强这个名字,对当下大众来说,似乎熟悉又陌生。其实提起名字,陌生感占了大部分,说起他所做的事情,熟悉感又占了大部分。这就像很多世界畅销书的名气大大高于它的作者的名字,比如《麦田守望者》和《了不起的盖茨比》的作者是谁?我相信绝大部分人都不知道,但这并不影响作品的传播。这说明作品的传播力和影响力,被社会高度认同,同时也影响着社会。

林强和他的“作品”似乎就有这样的作用。

林强的作品很多,涵盖的面也比较广,在展览上细看过来感觉有点超出了常人的能力,可这就是他!但看到林强在全军田径十项全能比赛中投掷标枪的那张肱二头肌+肱三头肌+大腿肌+牙巴咬得梆紧的彩色照片,就晓得他不是常人,全身的肌肉爆发力集中在那一瞬间,然后无限释放,使他成为了 “林铁人”(他打破四川省田径五项全能纪录和全军田径十项全能纪录后人们对他的称呼)。这为他后来的那些“作品”打下了很好的基础,毕竟“铁人”不是小鲜肉,标枪也不是什么人都可以甩的。

掷标枪的林强 赵忠路摄

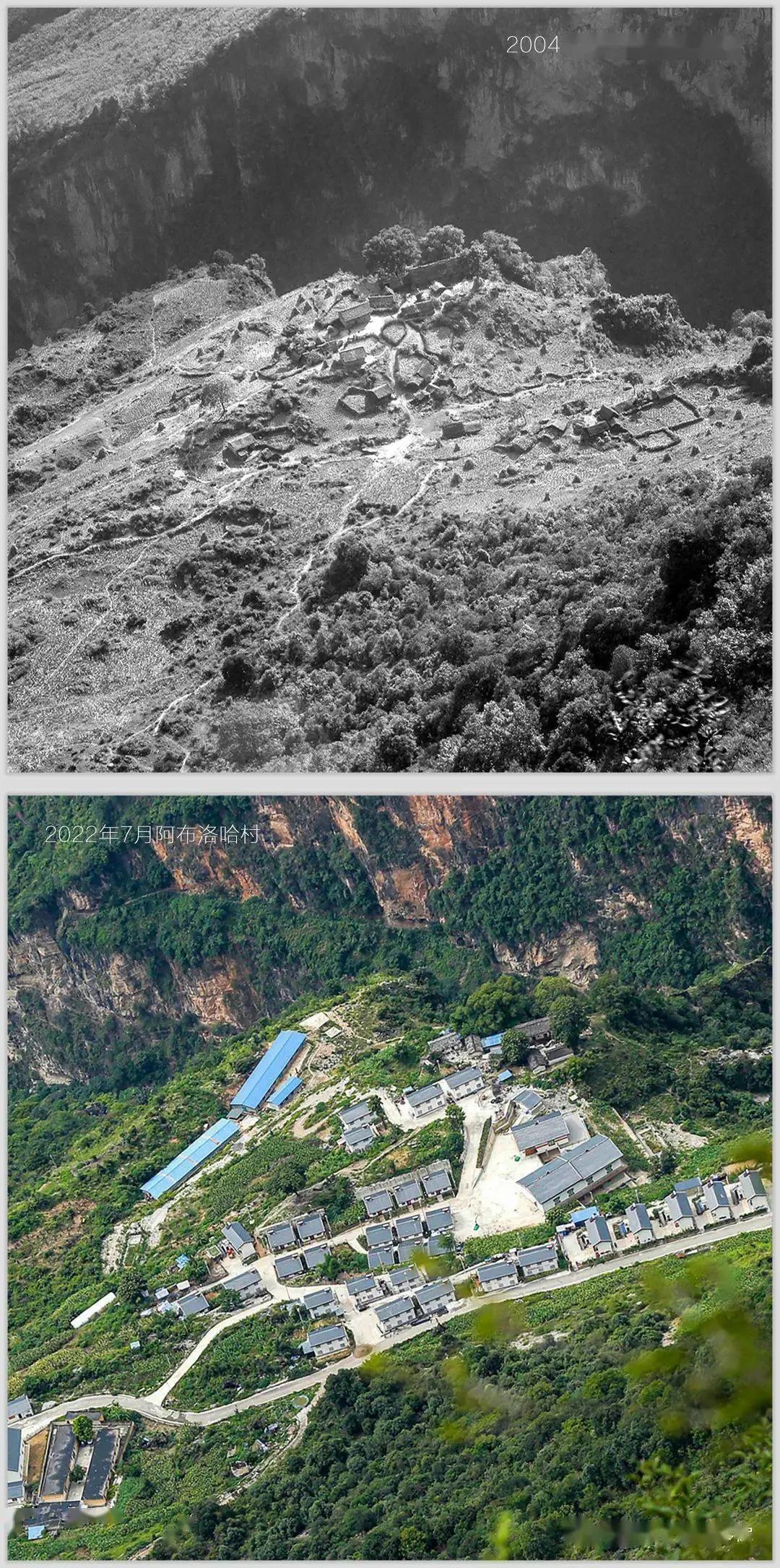

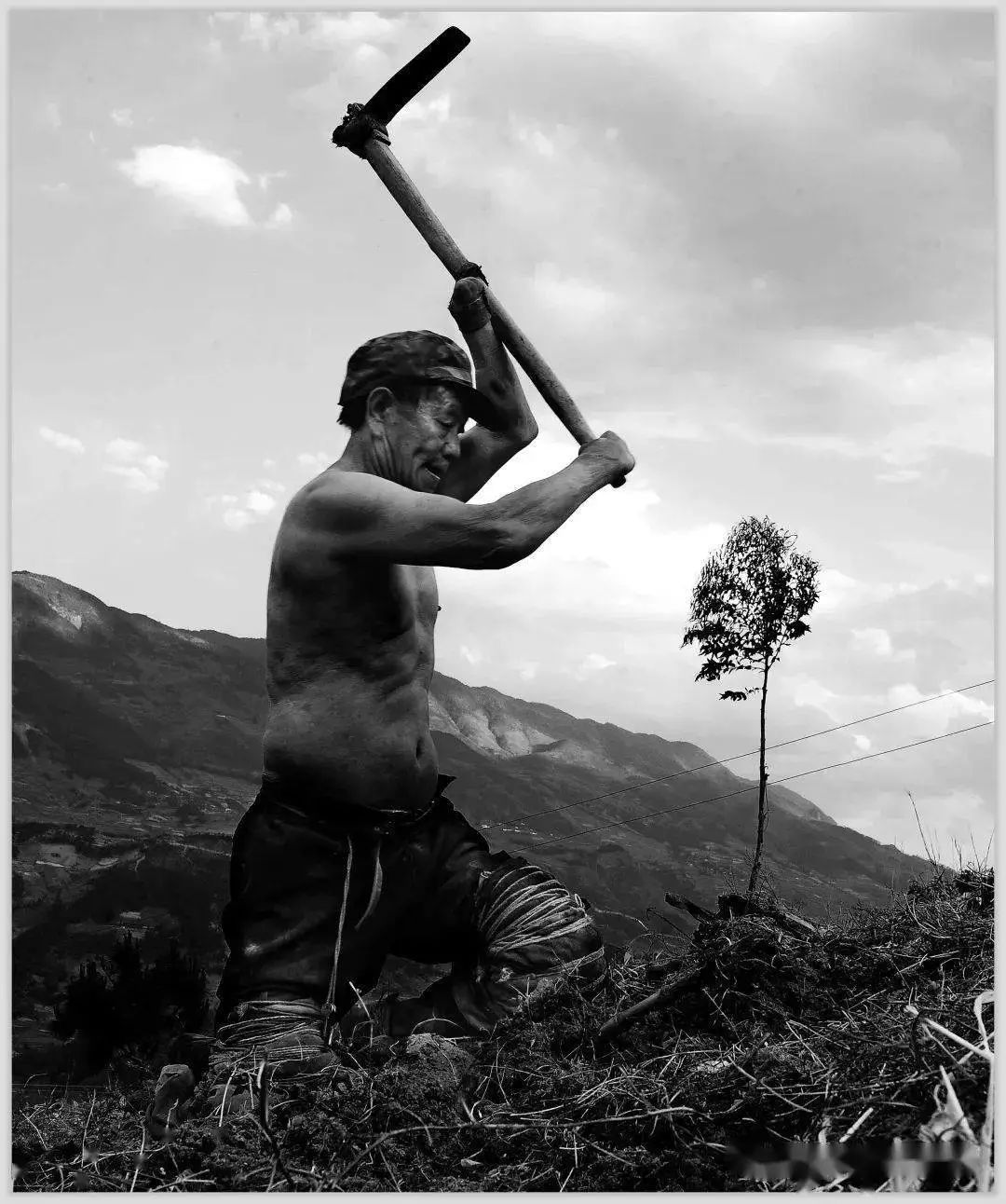

在往后四十多年的时间里,“林铁人”以坚定的脚步,扎实的做事风格,接地气的方式,在为基层民众做事方面做到了他力所能及的极致。在我看来,这些作品包括:(一)二十年来不遗余力的帮助阿布洛哈村,建学校、修公路,通水电,使这个藏在大山深处的麻风村融入到现代社会。(二)扩展工作边界,帮助四川农村地区发展体育教育,用摄影作品真实反映农村学校体育现状,通过教育部向全国推广四川经验,促进了国家层面出台措施,加强和推动青少年体育锻炼的具体落实。(三)对个体生命的关怀,并把这样的帮助和交往过程,通过文学写作的形式,发表、传播,传递出一种张力,这种张力不仅有生命的力量,还有精神信仰!(四)帮助推动建立四川甘孜州藏区的“复明工程”的启动基金,帮助因白内障失明的四川藏区群众通过手术恢复光明。建立助学基金帮助藏区学子来内地游学。(五)推动四川高海拔地区学校冬季取暖工程落地。(六)写作。写作对于林强的其他作品来说,是业余里的业余。可业不业余,建议大家去看看入选了首届向全国推荐百种优秀民族图书的《在那遥远的地方》。(七)照相。中国摄影金像奖自1989年设立以来,成为中国官方摄影评奖的最高荣誉,是专业里的专业,摄影奖里的轰炸机,全国获得的人并不多,四川也仅有十一位摄影家获此殊誉。林强则是第七届金像奖的获奖者,专业水平牛不牛大家去影展看。当然还有很多,这里不一一赘述。

我想说林强的所有“作品”都是通过照相建立起来的,照相是他去实施这些“作品”的桥梁,相机是他的第三只眼,是他的第二双脚,是为他推开另一扇窗户的第二双手。

01

情 怀

说两件事, 2009年5月23日,林强用了60天的时间沿当年十八军进藏的路线,驱车西藏、新疆、青海、甘肃、四川5个省区、120多个县,行程18000余公里,拍摄了大量反映新中国成立60年来边疆和民族地区发生巨大变化,反映党和政府为民族发展、民族和谐做出的巨大努力,反映边防官兵昂扬的精神风貌和边防建设取得巨大成就的照片。十月,结束了“边疆万里行”活动后,林强在北京全国政协机关举办了《庆祝人民政协成立六十周年——林强边疆万里行个人摄影展》。时任全国政协主席贾庆林等党和国家领导人参观了展览。展览结束后,有企业家出资130万元收藏了展览的全部作品。林强将这笔钱捐给了藏区。其中100万元用于资助西藏大学品学兼优的藏族贫困大学生,每年十名到内地参观学习,让他们有机会了解祖国内地的发展,增强他们的国民荣誉感;另外30万元用作建立四川甘孜州藏区的“复明工程”的启动基金,即无偿帮助因白内障失明的藏区群众通过手术恢复光明。目前四川甘孜藏族自治州的许多贫困家庭受益于这个基金,接受了白内障复明手术,重见光明。但事情并没有结束,许多爱心人士和爱心企业,通过林强等渠道知道四川甘孜州藏区的“复明工程”基金后,主动向“基金”捐款,这个爱心工程持续发酵,更多需要帮助的人们正在受益!

林强镜头里的藏区孩子们

另一件事,林强供职于省教育厅,基层调研是他的常态工作。在走访甘孜、阿坝、凉山时了解到,这些平均海拔在2500米以上的高原地区,冬季平均气温在-8℃以下,更有地区低于-15℃,最冷地区达到了-45℃。由于四川地理位置处于秦岭淮河以南,未能列入国家冬季取暖区域,因此这些在四川高原上的学校未能享受国家给西藏、青海和黄河以北地区的学生取暖供热政策。冬季学生到校上课冻病、冻伤的情况时有发生,存在着“冷了就放,靠天办学”的问题。林强作为四川省政协代表,撰写了《关于在四川海拔2500米以上的学校增加学生冬季取暖供热经费补助的建议》提案,并不遗余力推动这个议案实施,最终受到了四川省教育厅、财政厅、发改委的高度重视,2013年四川省财政厅、教育厅颁发了《关于对高海拔民族地区义务教育阶段给予取暖经费补助的通知》,四川省政府每年预算8000万元的经费拨付,此事惠及到了400多万的师生。至此四川高原上的学校冬天的教室里真正暖和起来了。

林强以50张照片及文字提出的关于在四川海拔2500米以上在学校增加学生冬季取暖供热经费补助的建议,已经列入政府的民生工程,从2013年起开始实施。

这是主动将个人情感与国家、社会发展紧紧联系在一起的家国情怀!边疆行活动结束十余年后,它所带动的一系列人文关怀行动一直持续,个人和社会都受益良多!

02

感 恩

林强一直强调他是在感恩。

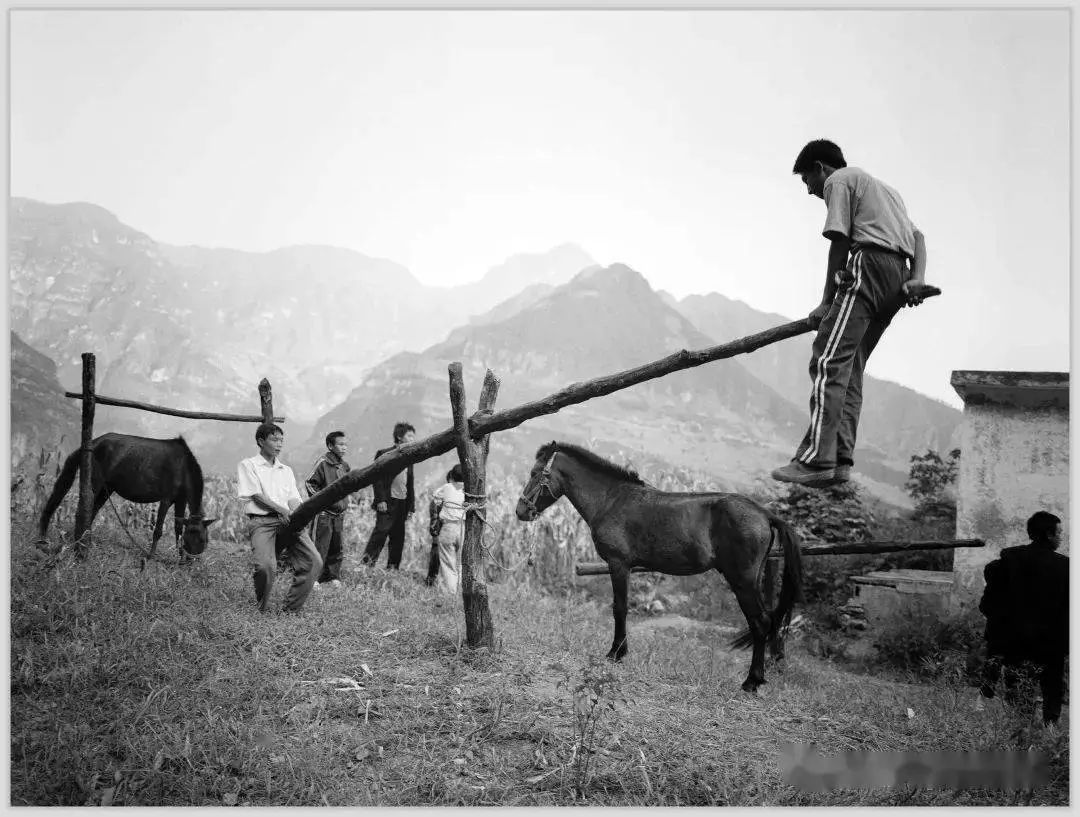

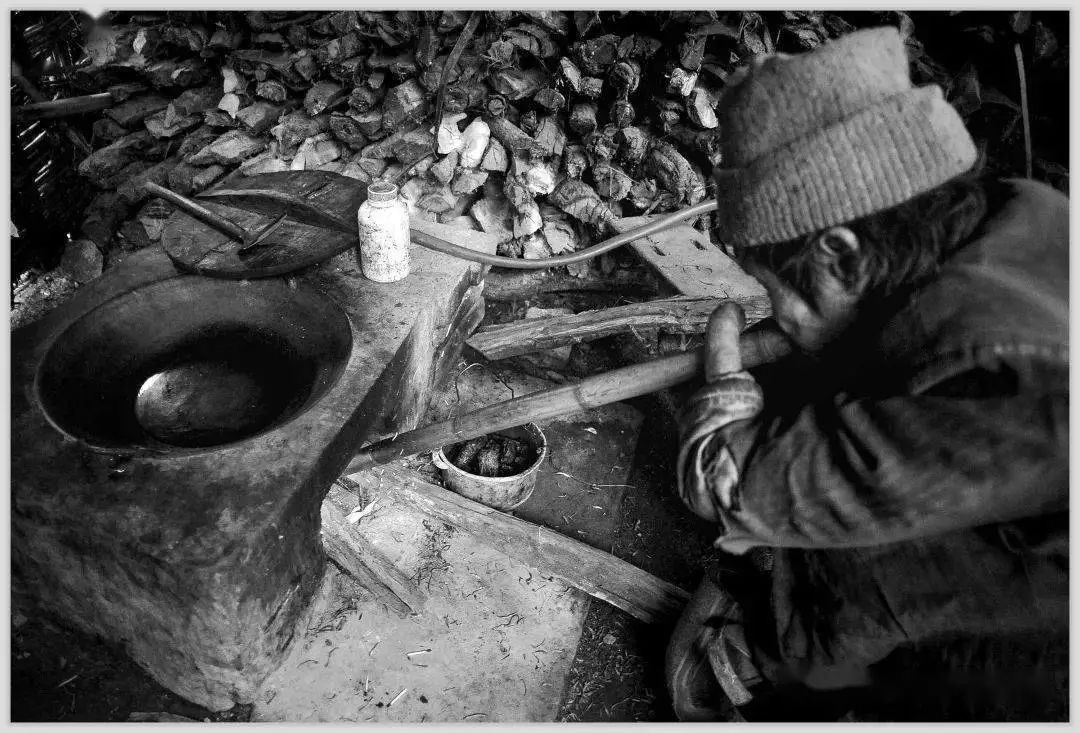

被广为人知的事情是林强帮助凉山布拖县集中治疗麻风病患者的一个村落,当地人称为康复村的故事,这就是后来著名的阿布洛哈村。他说是偶然去到那里的,山高路险,差点把命都丢在半路。他告诉我,二十年前,第一次去后不到两个月又去了,再去后就想,这次恐怕要半年后再去了吧,结果回来没到两个月,就又去了。“后来我才明白,是他们那种朴实的民风在净化我的心灵,我和他们已经有了感情、有了牵挂。最初是摄影把我引进了这个远离人间的村庄。进去看到里面的情况后,第一个想法就是要帮助他们,第二个想法就是要用我手中的相机来记录他们的生活状态。”林强用自己的稿费、工资还有人脉,帮助村里检验土壤成分,科学耕种,购买适合当地种植的种子,还帮助销售。捐资推动公路、水电工程修建,最终使阿布洛哈村融入到现代社会。持续二十年的坚持,林强把他们写成了书《生命的力量》《行走记忆》《最后一公里》《生命的召唤》等,影响了许多人,也引得中国作协的关注,吸收他成为中国作协会员,他说,这是对我的鼓励,鼓励我不断前行。可我的感觉是,他手中的“标枪”一直奋力在掷。

林强拍摄的“睡梦中的麻风村”

再说一个吉嘎老师的故事,摘自《林强日记2009年5月24日,玉龙溪小学与吉噶老师会面》:

透过车窗,贡嘎山这一路的变化非常大,以前的窄小土路已经被宽敞的柏油马路替代,路边的土石房都变成了几层的藏式新居。由此可见,几年来贡嘎山旅游业的开发,给这里增添了许多新的风景线。

过去需要 2 个多小时车程的路,我们这次只花了半个多小时便到了玉龙溪小学。我和吉噶老师站在学校的门前,两人都非常激动,我一个劲地对吉噶老师说,虽然这个学校现在已经撤销了,但是娃娃们在中心校得到了更好的教育,你不用担心了。聊起过去,我问吉噶老师:“ 22 年前我第一次来这里,那个时候学校的两间老屋已经拆了吗?他说,房屋太旧,以前两间屋子几年前已经倒塌,新教室是 10 年前修好的。22 年来,你来了这里八次,我却到现在都记得当年第一次认识你的时候,你对我说的那几句话,让我一直坚持在这里,为我鼓劲。”

“我当时说了什么其实我都记不清了。”

“你说,你太伟大了,一个民办老师坚守在这个海拔 4000 多米的偏僻小学,让这个村里的孩子都得到了教育,共产党不会忘记你在这里为这些娃娃做出的所有的一切。”

22 年前的话语我已模糊不清,但他却记得这样清楚,说着说着,这个已经 64 岁年纪的吉噶老师,潸然泪下……

我对他说:“吉噶老师,我们这 20 多年来不仅是好朋友,实际上,你是我真正的灵魂导师,你让我明白了什么叫忠诚,什么是奉献!”此时,我也再不能控制自己的眼泪,任由它顺着脸颊滑落。

——(摘自林强《在那遥远的地方——边疆万里行日志》)

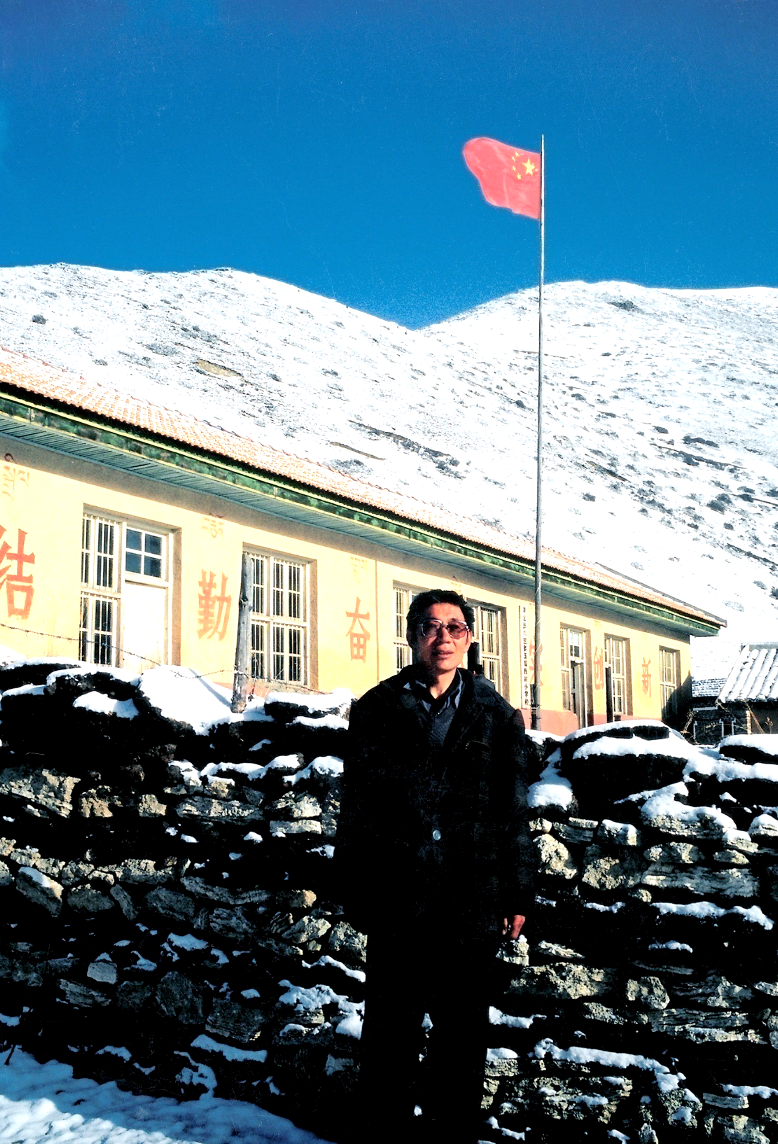

坚守在高海拔乡村小学默默奉献27年的老师吉嘎

“就是这位普普通通的藏族老师,他在30年的职业生涯里,让多少藏族孩子知道自己的祖国,国旗的光辉每一天都照在他们每个人身上。20年来,他不仅是我的好朋友,而且是我灵魂的导师,他用自己平凡的生命告诉我:什么是忠诚,什么是奉献。”——林强

后来林强在网络上讲述吉嘎老师的故事,吸引了清华大学电机系研究生杜爱虎的关注,他拿着林强拍摄的那张国旗下离天最近的学校的照片来到成都,找到康定,从吉嘎老师手中接过“接力棒”,在那里坚持了近5年。这期间,林强积极协调地方政府投资上百万元新建了这所小学,让学生们有了宽敞明亮的学习环境。杜爱虎的故事也感动着许多大学生,如今已有30多名大学生先后来到贡嘎山周边各个学校支教。林强把吉嘎和杜爱虎的故事,搬进了自己编剧的电影《贡嘎日噢》,感动了无数观众,该片在2016年美国第13届“世界民族电影节”上,获得了“优秀故事片”和“最佳男演员”奖。

在海拔4000米支教5年的清华大学研究生杜爱虎,正在给孩子们上课。

2012年5月29日,告别玉龙溪村小与学生们的合影,后排戴帽的为吉嘎老师,学生中穿黄色衣服的为清华大学研究生杜爱虎。

那年,在边疆万里行的出发前,妻子和儿子赶来送行,林强把他们揽在怀里说:“我们拍一张全家福吧” 。要知道这一行都是在海拔四五千米的高原上,道路艰难,生死难料。此时此刻林强的铁骨柔情全部在这一声“拍张全家福”里了。林强话语里的坚定和无所畏惧,让人油然而生一种敬意。

这就是林强所说的他们在情感上给予自己的滋养,以另一种形式在感动着他。这样的真情实感也足以感动我们!

开幕式上,林强说的最多的话依然是感恩,他说,我要感恩我们生活在这个美好的时代,感恩大自然赋予我们的激情和灵感!感恩多年来给予我支持的家人、同事、朋友和战友们!更要感恩摄影给我带来的快乐!

持续关注阿布洛哈村16年的四川著名摄影师林强再次来到这里,他们在村上举办了一场《16年变迁》的影展。在村口的一棵大树下,上百张关于村子变化的照片被展出,村小学的孩子和不少村民都来观展。图片拍摄于2020年1月。

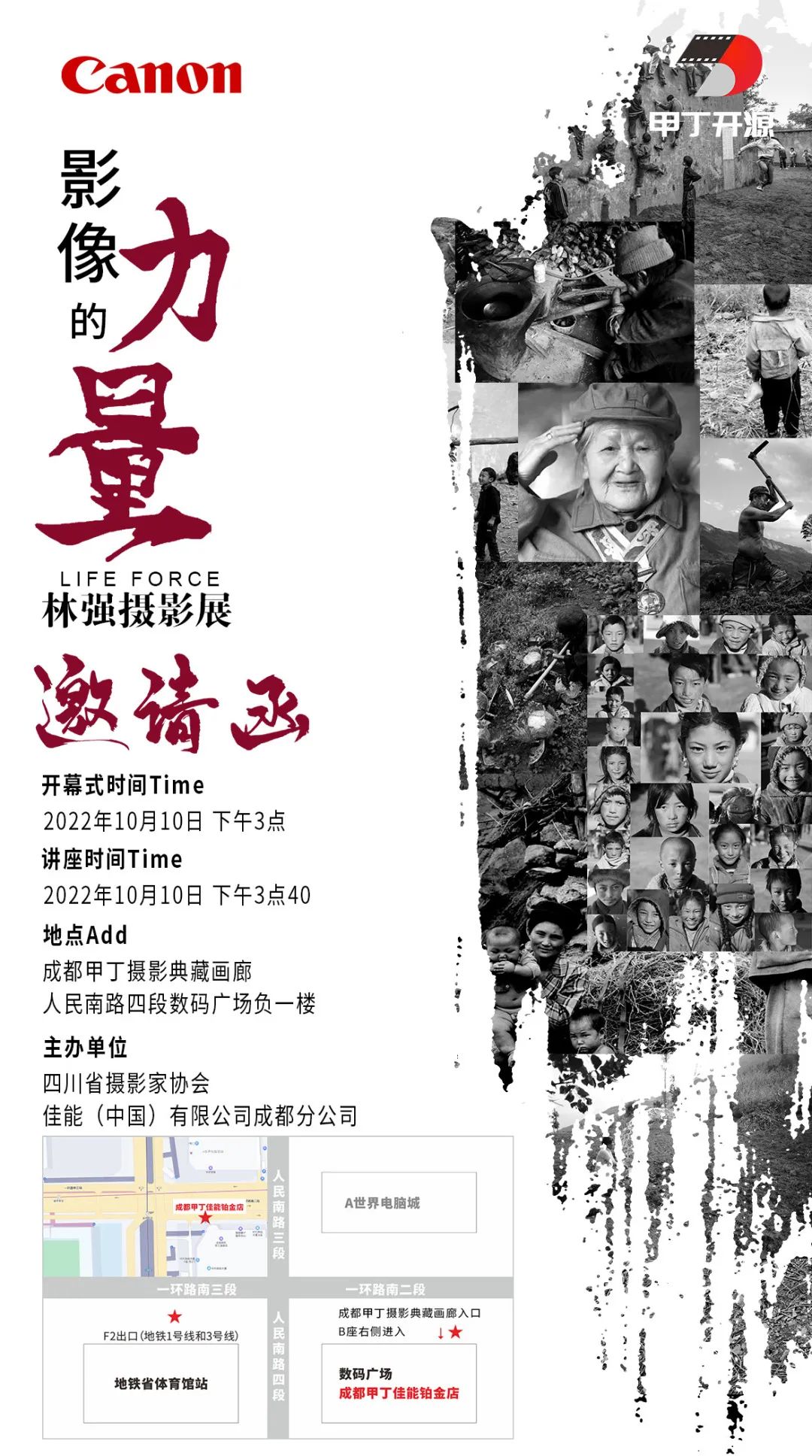

《影像的力量—林强摄影展》

开幕式时间

10月10日15:00

讲座时间

10月10日15:40

地点

成都甲丁摄影典藏画廊

(人民南路四段数码广场负一楼D6)

主办单位

四川省摄影家协会

佳能(中国)有限公司成都分公司

承办单位

成都甲丁摄影典藏画廊

成都甲丁铂金EOS摄影俱乐部

支持单位

四川统一战线同心书画院摄影专业委员会/成都市摄影艺术家协会/四川省旅游协会旅游摄影分会/四川省民族文化影像艺术协会/四川省丝路摄影艺术交流促进会/四川省老年摄影家协会/成都民俗摄影协会/成都数码摄影家协会 /国际摄影协会成都分会 /中央数字摄影频道红河驻蓉办/中国摄影网成都俱乐部/眉山市艺术摄影学会/四川天府新区摄影家协会/成都市武侯区摄影家协会/成都市青羊区摄影协会/成都市金牛区摄影协会/成都市新都区摄影家协会/成华区摄影家协会/成都市龙泉驿区摄影家协会/成都高新区摄影协会/崇州市摄影家协会 /郫都区摄影家协会 /成都高新区桂溪老年书画摄影协会/都江堰市摄影家协会/雅安摄影家协会/德阳市摄影家协会/简阳市摄影家协会/广元市摄影家协会/广安市摄影家协会/南充市摄影家协会

本次影展部分作品

《阳光照进阿布洛哈》

《农村学校体育》

《生命的力量—李润莲》

《生命的力量—钱智昌》

《走进大自然》

诗|高原的宝藏

林强

高处而来,在低谷行走

水的智慧可以推动一切潮流

而博大的爱来自渺小的关注

那些雪花泉水以及草露

可能就是一条大河的源头

柔软地冲击,蜿蜒着突围

把居高临下的东西丢在身后

云遮雾罩的雪莲正在开放

深埋心里的浊念已经生锈