丁酉年初十,正当我加紧油画《徐志摩》,独享快感,神浸在民国历史人物的魅影中,忽然收到省文联的邀请:参观成都博物馆正在举办的“丝路之魂·敦煌艺术大展”。敦煌——这个曾经魂牵过我辈,而今渐渐遥远的名字,一下子将我拉回到苍凉的戈壁……

是的,敦煌的诱惑,很难拒绝,我回应了省文联的邀请。

元宵节前,成都博物馆门口集合,省文联新任书记平志英女士亲自率领几位老文艺家们进入展馆,再跟随训练有素的讲解员参观。我们先被提示带上耳机;记得第一次带着“耳机”参观还是在上世纪八十年代留学美国,初访纽约大都会博物馆——那感觉新奇、羡慕:中国何时有?今天,这样的“装备”已成当下国际博物馆文化的“标配”。

从清静的画室猛然来到人群鼎沸的展厅,需要短暂的适应;而这几可乱真的“莫高窟” 更令人迷惑:是西域?亦或是在西南?此“敦煌”与彼敦煌,时空错混而产生的穿越感瞬间让我梦回莫高窟……

1979年深秋的敦煌,四川美院七七级绘画系油画、版画两个班,加上两位带队的老师:马一平和江碧波总共34人——虽然,比起当下“文化旅游”带来的年均60万双脚的踩踏微不足道,但骤然添加的几十张嘴,肯定考验着计划经济时代“敦煌文物研究所”简陋的对外接待能力,好在我们都不惧艰苦且足量携带了“全国粮票”。

晚秋的敦煌,映照着一片金黄色:夕阳斜洒在连绵起伏的沙丘,季风扫下的银杏树落叶,铺满整个“敦煌文物研究所”的院内院外,酷似一张巨大而华丽的地毯;大佛菩萨身上残留的金箔,如圣光闪烁,还有大佛殿窟檐上的风铃,摇曳中发出美妙的音响……一切都是这群城里来的学生从未有过的人生体验……那是大漠西域,戈壁孤烟的景观,是敦煌莫高窟独有的风景!

1979年秋敦煌莫高窟,高小华、周春芽、莫也与部分同学合影

以今日的目光回望,当年赴敦煌的我辈,更似一群野蛮疯长的杂草:历经“文革”大风大浪的洗礼,敦煌的“古董”其实并不在这拔人特别关注的范围;我辈全部的文化、美术 “底蕴”,无非是革命的现实主义、浪漫主义加徐悲鸿的写实主义,再加所谓苏俄的 “美学”思想;更重要的是,我们在缺失历史文化教育的同时,还被灌输了一整套扭曲变形的“反传统教育”;究其文化的远因,还有我们的美术史论从宋元以降,士大夫们就对工匠艺术的鄙视与不齿;这些都会造成对敦煌艺术价值认识的偏颇……

另方面,年轻气盛,刚刚完成“伤痕美术”“壮举”的川美七七级学生,还沉浸在后文革时期,批判现实主义的余热、狂想与亢奋当中——我的反思文革批判现实的“开山之作”油画《为什么》和《我爱油田》、程丛林的《1968年X年X日,雪》、王亥的《春》,还有罗中立的《忠魂曲》都在当年的全国美展中大获全胜,而成为举国文化界的盛事、美谈及文青们的狂欢……可以想象:这样的一拔人,兴奋点显然不全在古人的艺术里。

倒是莫高窟的僻寂,西域大漠的苍凉感,更吸引着从未出过远门的都市艺青。除了每日的“功课”(进洞窟临摹壁画),其余时光,就是在沙漠中撒欢狂野,如无人之境……许多原本内向的同学,因此放胆而性格骤变,判若两人。

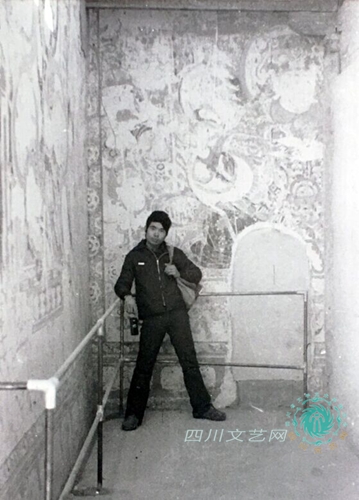

1979年高小华在敦煌莫高窟内

画,主要临摹,兼有风景写生。记得,在敦煌每天自选洞窟,约好三五同学,分组成群。我几次都拉上周春芽,他色彩好,人亦和善;再有他在版画班,平时难得一起画画,此次两班同行,正好。虽是几十号人马的队伍,但在地阔人稀的敦煌,分散到各个洞窟,还真显得势单力薄;想想看:在那些没有光照,绘有鬼怪神妖的千年古洞,可怖而瘆人——怕怕的女生们得提前约好男性同学,壮上胆,才敢走进洞窟画画。

冒险,孤独,清平而耐得住寂寞——就是敦煌人。

“学习”不止伏案书写、死背苦诵,正如我们在敦煌,无人比拼谁临摹了多少数量的古画,而是共同经历了一次多层面的人性体验,这也包括我们在沙漠里的疯狂与奇遇。那种“体验”是无形的,非功利的;它潜移于体内,默化于血脉,且伴随终生。

数十年后,新世纪之初,我海归回国,在领衔的第一个国家公共文化项目:大型艺术景观“红岩村启示录”的场景设计中,竟猛然想起“莫高窟”!——这种意外的“启示”,让我惊出望外,始料未及。的确,我甘做末代劳动型、工匠型的艺术家,在其后从事的多次极其艰难的超级绘画(全景画)制作过程中,在近五年的国家重大历史题材《周易·占筮》油画创作里,其实都有“敦煌”的影子与精神!

穿越时空,成都博物馆,“丝路之魂·敦煌艺术大展”, 讲解员以熟练、自信而纯正的语音,雅俗共赏地介绍敦煌莫高窟;可想:这精准、简洁而易懂的解说词,浓缩了近百年来全世界敦煌学人共同努力研究的结晶!……从古至今“敦煌”的魅力,都体现在她博大精深的包容与工匠精神! 显然,这种“精魂”已传承至当代的敦煌人——那么多精美、精彩的图画和雕塑,那么精密、逼真的场景复原,其中包涵了多少深奥的学问及高超的技艺!还有敦煌人的信仰与坚守!——此“窟”虽非彼窟,但从目前所呈现的宏阔气势,无论从制作工艺、大众体验、传播的意义和效果来看,或胜似彼窟!

我们衷心地感谢并崇敬那些长年献身于敦煌事业的人!我忽然想起在敦煌附近的沙丘上,有一小片墓地——在那里掩埋着无数的不为人所知、默默奉献于敦煌的人。

中华历史是一个文字胜于图像的文明;“敦煌”为中华文明注入了多元文化,更为憾缺“图像历史”的华夏文明做了些许阶段性补充,当然不够!这就是为什么今天国家要用重金大血本,历时五年,打造“中华文明历史题材美术创作工程”的缘故——这是一种迟来的,但必须的“弥补”。

人类文明起源,美术先于文字;让不识字的孩童和百姓“看”到文化,读懂思想,弄清历史的最好办法,就是图画与文物!

八十年前,蔡元培先生,就提出“以美育代宗教”的宏愿。

我很高兴,当天在成都博物馆看到那么多民众,还有孩子们,就在丁酉年春假中,踊跃参观“丝路之魂·敦煌艺术大展”。

陈丹青先生曾经质疑过今天的“国学热”——其中包括了美术和文物吗?他以为,小孩记忆力好,能背几首老庄孔孟、唐诗宋词,这不说明就有文化,也未必真的懂中国,爱中国。因此,他极力推崇“美育”从小孩抓起,要打开他们的眼界,让娃娃们走进博物馆看中国、看世界,只有看懂了,才有资格说爱国。不然爱什么都讲不出来。他说:“我就是在欧美博物馆的中国馆,一个一个橱窗、一幅幅画、一件件文物,开始热爱中国,也才慢慢明白,什么叫华夏文明。一句话,真正的爱国主义教育基地,是博物馆。”

我那天去博物馆,意犹未尽,我会再去看“敦煌”!

2017年元宵节,于成都铁像寺水街

编者备注:原稿有删节。