①高小华《赶火车》

-

②朱毅勇《山村小店》

-

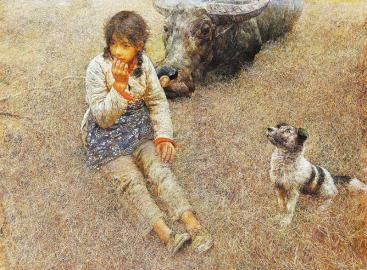

③何多苓《春风已经苏醒》

-

庞茂琨《寂静的日子》

-

罗中立《岁月》本文图片由成都博物馆提供

关注现实与走出地域——四川油画的力量殷双喜(中央美院教授、著名美术评论家)

四川油画在20世纪中国美术发展的历史中具有重要的意义。作为西南艺术的中心,四川美术学院的教学与创作影响并决定了四川美术的发展。四川美术的一个鲜明特点是对现实生活和底层人民生活的持续关注。1980年代,四川美院的艺术具有强烈的批判现实主义特征和鲜明的地域性,最早形成了中国美术界具有历史反思特征的绘画流派。以1984年的四川美术学院进京展为代表,四川的“乡土写实主义”和“伤痕美术”绘画,正视和反映生活的真实面貌,对虚假的浪漫主义文艺创作模式进行了勇敢的批判与反拨。改革开放后四川美术学院教学的一个重要特点是学术宽容和鼓励创作,以王大同、夏培耀、马一平等人为代表,四川油画的教学具有注重实践、开放宽容、关注社会的特点。多年以来,四川美院形成了以创作促教学的教学特色,鼓励学生积极创作,自己办展览,以作品表现自己对社会现象的认识。对于新一代人来说,前代画家作品中的理想主义与崇高象征已成为远去的歌声,他们更注重的是个人对当下生活的体验,将理想化为平凡。

毫无疑问,四川美术学院的教学与创作影响并决定了西南艺术的发展。罗中立、高小华、何多苓、程丛林等人是其中优秀的代表画家,他们代表了中国美术在当时所能达到的启蒙思想的高度。在1990年代,这四位艺术家持续地发展了他们艺术理想,但也有所深化。罗中立上世纪90年代的作品在看似客观的乡民日常生活场景中,蕴含了强烈的主观性的形象改变和叙事结构的重组,在各种不同的生存环境中,呈现人类原始的生命和质朴温暖的亲情。他的代表作《父亲》获得1980年全国青年美展的金奖,目前已经成为中国国家美术馆外借次数最多的馆藏作品。罗中立为我们提供了现代化进程中一个生存的参照,另一种人际交往的价值模式,这使得他不再是一个乡土意义上的画农民的画家,而成为使用独特的地域文化资源来表现都市知识分子对当代生活的现实态度与价值观念的当代艺术家。高小华是改革开放以来当代中国非常有影响的著名油画家,他具有广阔的历史视野,对中国知识分子的处境和命运有深刻的了解与同情。他早期的《赶火车》等作品,深刻地反映了改革开放初期中国人民的生存处境和精神面貌。近年来,他创作了众多的大型历史与现实题材绘画,进一步揭示了中华民族的精神底蕴。何多苓上世纪90年代的创作,无论是《春风已经苏醒》《青春》,还是连环画《雪雁》,贯穿着一种诗意的抒情,延续了对个体生命的尊重与人性的分析,但是不再使用四川画家喜用的彝族与藏族人物,而是直接诉诸现实中的都市人物,将他们置于具有象征性的文化环境中,反思个体人物在历史面前的无常命运。程丛林早期以《1968年×月×日雪》《1978年夏夜》《华工船》等作品而引起美术界关注。这些作品以大场面、多人物的鸿篇巨构,再现了历史场景中的普通民众的命运,这种象征性的表达在《山顶》等作品中更成为一种对人类命运的泛宗教性的沉思。我们可以从这三位画家上世纪90年代的创作中看到,现实生活的关注与具象人物的塑造仍是其基本特色;但已逐步从地域文化中走出,转向对人类命运的象征性表现。

上世纪90年代走向成熟的张晓刚、周春芽、叶永青是1980年代中国现代美术中的重要人物,他们代表了西南艺术中张扬人的个体生命的潮流,在强烈的表现主义激情中折射出现实生活对于人性的压抑。在1990年代,他们也放弃了传统的借少数民族生活张扬自我生命意识的手法,而直接转向对现实生活的反思。张晓刚几经周折,在对五六十年代的老照片的凝视之中,从家族性经验和个体身份的反省中,发现了中国人的内心化的历史经验,并用单纯直接、平静冷漠的形象和类型化的复制方式,为中国当代文化提供了一种历史性的批判阅读方式。1990年代初周春芽从国外留学回国,以一批奇异的中国风景表达他对人与自然的思考。此后在一系列家庭生活的片断场景中和一批以桃花为主体的“风景”创作中,他以激烈运行的笔痕、自由迸发的线条表现艺术家的伤感、精致的装饰与瑰丽的色彩,将历史与现实、神话与幻想等都融入日常生活的平静而轻松的表达之中,在这种具有国际化的语言处理之中,却是对中国传统文化的当代命运的反思。叶永青的艺术具有游离于主流艺术之外的独特视角,对于现实生活的有距离的关注和长期的独自思考,使得叶永青将历史与现实、神话与幻想都融于日常生活的平静而轻松的表达之中,在这表面的轻松之后,则是艺术家对于日常生活的自觉反省,对中国传统文化的当代命运的深沉思考。叶永青的幻想与沉思的气质,使得他的艺术在轻松多变的语言形式之下,具有了历史反思的厚度。从早期对人与自然关系的关注,到近年来对社会变迁的敏感,都显示出艺术家对于个体生命的自觉的存在意识。在叶永青的作品中,历史的变迁、社会的戏剧、个人的心绪都在缤纷多样的文化符号和图式结构中得到了含蓄的表达。其中虽然有艺术家无力直接改造社会的清醒认识,但却是一个正直的知识分子强烈的历史责任和自觉的生命反思的率真坦露。

在四川美院的画家群体中,庞茂琨是对于西方古典油画研究最多,着力最深但又富有创新精神的一位。他早期有关彝族生活的系列作品,如《苹果熟了》《永恒的乐章》等,描绘阳光下彝族女性的凝视与沉思,因其精湛的古典油画技巧而得到油画界的好评。但是,庞茂琨对西方古典主义油画的研究不是简单地选取古代神话题材,模仿古代艺术形象,而是在深切了解传统精髓的基础上,寻求自己需要的独特思想、技法、趣味,并成功地融合在自我对艺术的悟性之中。多年来,他一直坚持探索古典油画语言在当代文化情境的表达与呈现,将个人的艺术创作熔铸在当下社会现实之中。他总是以凝视的视角来描述现实本身,原本静穆的古典画风被他赋予了一种迥异于日常的陌生感和距离感,从而在近十年来发展出一种以写实语言为基础的象征主义和超现实主义的现代绘画,而这样的艺术气质不仅仅代表着个人化风格的建构与完整,更能衍生出油画艺术在当代艺术中的价值和意义。

对于现实生活的强烈关注,往往使艺术家和观众易于忽视作品的艺术语言与技巧,对油画语言的研究薄弱和素描强于色彩是四川青年画家的现状,这在某种程度上影响了艺术作品的品位与观赏性。上世纪90年代初四川美院的王毅与杨述曾经对抽象材料与表现主义色彩有过积极的尝试,杨述在后来对抽象表现艺术坚持探索,取得了一定的成就。而一向对古典油画和印象主义注意研究的刘虹、杨千、朱毅勇等反而在上世纪90年代淡化了技术性追求,转向对人性的剖析。刘虹作为女性画家,对女性的生存状态具有敏锐的反思,她的艺术在细腻中具有敏锐与力度,在概括中具有丰富的细节表达。杨千在后来的发展中转向了更为广阔的当代艺术媒介如装置与行为的表达。

1990年代四川美术中最为引人注目的是新生代的崛起,沈晓彤、陈文波、郭伟、郭晋、何森、忻海洲、钟飙、俸正杰、谢南星等是代表人物,他们与前代画家的不同在于地域文化的薄弱与国际化意识的增强;群体意识的稀释与个人经验的突出;油画语言研究的淡化与风格样式意识的强化。对于这一代人来说,前代画家作品中的理想主义与崇高象征已成为远去的歌声,他们更注重的是个人对当下生活的品味,他们将理想化为平凡,大众即是英雄,未来尚未可知,当下必须抓紧。他们对艺术作品的看法是不必追求经典,但须与众不同,特别注意要尽快形成自己的“面貌”,也就是与众不同的样式,体现出这一代人面临的生存竞争的加剧。在这批画家中,陈文波具有更多的思辨性,作品且有较大的观念阐释空间;郭氏兄弟对人的生存竞争的残酷与对弱小者的生存关注,更具有人道主义的深度;沈晓彤、忻海洲对青年一代的自我反思,在轻松与荒诞的不同极点上,具有相当的力度;何森、钟飙注意到流行文化对现代青年的异化,以复制性的照相式虚拟提示日常生活与历史文化中的荒诞;俸正杰、谢南星则对商业文化下的个人的生理与精神病态从流行文化的角度加以反讽。在这些青年画家的作品中我们看到四川艺术一向的对现实生活的持续关注,只有在今天,这种关注有了更为多样的形式和极为不同的价值判断。

谈到四川油画,不能不指出,艺术评论家与艺术展览策划人的重要作用,重庆的王林与成都的吕澎两位教授对1990年代的四川艺术乃至中国当代艺术都做出了重要的工作。王林面对流行文化与西方文化霸权的抵制和对深度精神、中国经验的提倡;吕澎推动艺术评论介入中国当代艺术市场的实践,坚持中国当代艺术史的写作,都具有不可替代的重要意义。何桂彦为代表的青年一代策展人、批评家的成长未来可期。另一个值得注意的现象是,四川各级政府对艺术发展的支持与宽容,四川艺术文化创意园区与画廊的发展,四川地区的艺术收藏家与企业家对艺术的资助,是这一地区1990年代以来始终保持艺术创新活力的重要因素。

在改革开放以来中国当代艺术的发展中,四川和重庆的艺术创作,是中国当代艺术中最有创造力的一部分,这从中国当代最为活跃的艺术批评家与国内外展览策划人、画廊经纪人的频繁造访四川地区以及成都作为西南地区艺术的中心可见一斑。如果以我在文中提及的艺术家为主体,举办一个四川油画家的群体展,我想,不再会有人认为这是一个地域性的画展。事实上,他们确实已经构成中国当代艺术中最有活力的一个艺术景观,他们的艺术创作,具有时代的敏锐和生活的温度,使抽象的“人民”成为具有感性的形象,他们的艺术已经进入历史,值得我们深入欣赏理解和研究。编辑:丁一