镜头定格处 命运因他而改变

作为运动员,他曾打破四川省田径五项全能纪录和全军田径十项全能纪录,被称为“林铁人”。

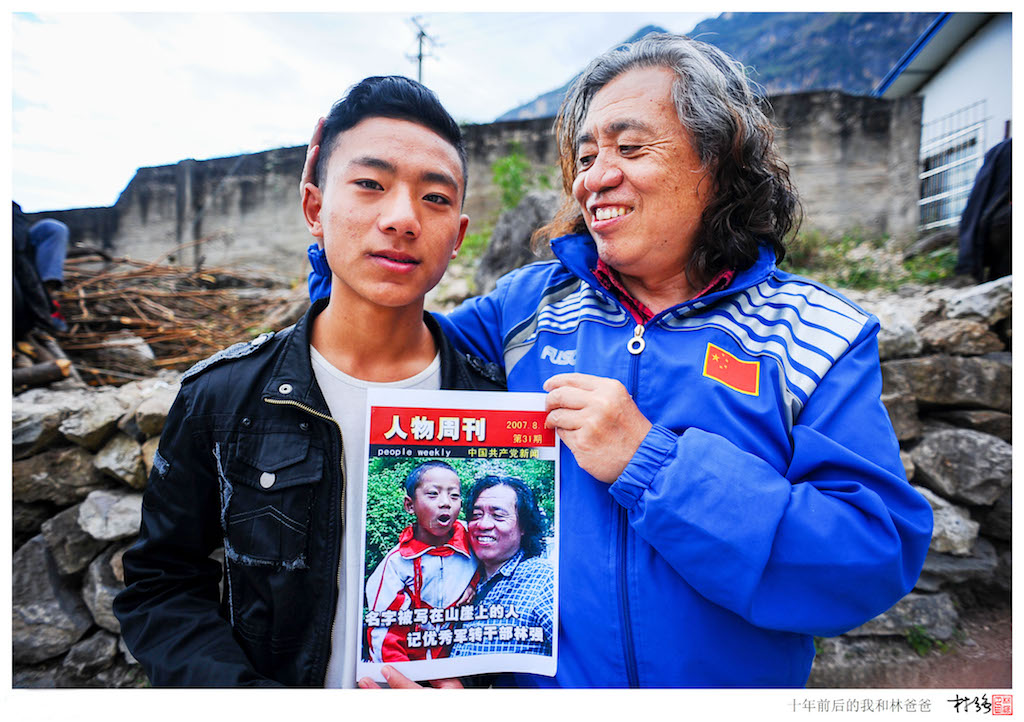

作为教育工作者,他是曾二十余次走进麻风村,建学校、修路,为村民送吃送穿,与麻风病人同吃同住,全村的人都亲切地称他为“林爸爸”。

作为共产党员,他几十年如一日深入甘孜阿坝凉山、巴中贫困高寒山区,通过他的呼吁争取了上亿的资金,让那里的人民群众生活有了改善。

作为摄影家,他是用双脚丈量土地、双肩担起道义,用镜头述说事实、见证时代发展的“林大师”,面对他的作品,观者无不感叹那股直抵人心的力量。

他就是林强,全国第二届“中青年德艺双馨文艺工作者”,全国模范军转干部,优秀共产党员,曾任四川省教育厅巡视员、四川省文联副主席,中国摄影家协会理事,四川省作协会员,兼任多所大学的客座教授。

大部分人知道林强是因为他长期帮扶四川凉山麻风康复村群众的事迹,被树为“全国模范军队转业干部”。但作为摄影家的林强知道的人却并不多,知道他曾荣获中国摄影最高奖“中国摄影金像奖”的人就更少了。

“用镜头将要表达的愿望告诉世人,是我的初心”

“记不清是什么时候爱上了摄影,也弄不清到底是爱上了摄影才爱上了西部这块神奇的土地,还是西部这块神奇的土地不断地吸引我一次又一次深入其中。”谈起自己与摄影的缘分,林强对记者说。

1979年,林强还是一名普通军人。那一年,他打破了全军田径十项全能纪录,第一次荣立了二等功,得到了200元的奖金。拿着这笔钱,林强买了一台照相机,没想到这台相机不仅改变了他的生活方式,也开始陆续改变诸多人和物的命运。

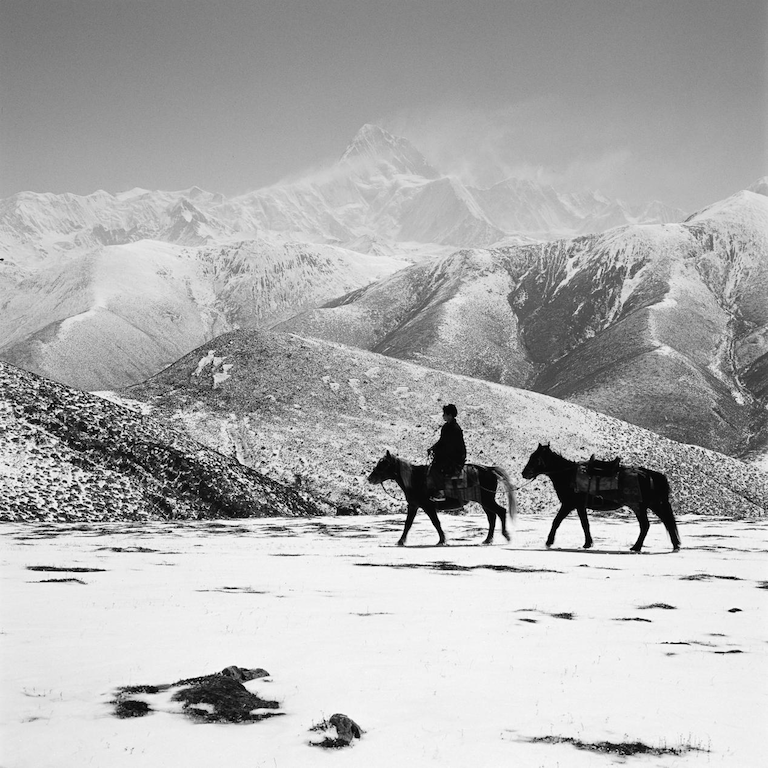

从那以后,林强带着相机多次往返西部高原,经历坦途山道、荒漠野岭,乘大车、小车、骑马、步行……度过了无数个难忘的日夜。

为了拍摄贡嘎山,他曾蜷缩在海拔4000米的岩缝中等待清晨的日出;为了拍摄牧民的生活,他曾与同伴翻车于马尼干戈草原,在从倾斜的车中逃出之后,竟然立刻拿起镜头去捕捉飞奔过来搭救他们的骑手;为了拍摄草原,他曾在下着满天冰雹的扎西卡与藏民一起在洪水中救人。

那个时候,仿佛在寻找什么,后来他才明白:这是自由、热爱与快乐。

20多年前,途经海拔高度为4100米的甘孜州玉龙西村学校时,认识了全校唯一的老师吉嘎。这位满脸布满刀刻般皱纹的藏族老师,一生都守着雪山上用石头和泥土垒成的两间教室。1992年,山洪暴发,泥石流冲断去往沙德区的公路,为让学生开学时能拿到教科书,吉嘎独自翻山到区教办扛回约40公斤的教材,沿途中露宿两天,还与狼斗智斗勇;1995年6月,贡嘎山区特大暴雨,吉嘎为保证学生安全,一次次把学生扛在肩上,在河水中往返20余次。吉嘎口中的这些平常事,深深地震撼了林强。他看到自己镜头中的吉嘎站在冰川上鲜艳的五星红旗下,皱纹上展开的笑容,突然热泪盈眶——祖国的锦绣河山,正是因为这些人而更有魅力,林强作为摄影家的视角渐渐有了转变。

后来,他在网络平台上讲述了吉嘎的故事,清华大学研究生杜爱虎看到了报道,拿着从网上下载的照片,来到了这所学校,接过了吉嘎老师的教鞭,在那所学校坚持支教5年。期间,在他的帮助下,协调地方政府投资上百万元新建了玉龙西村小学,让学生们有了宽敞明亮的学习环境。

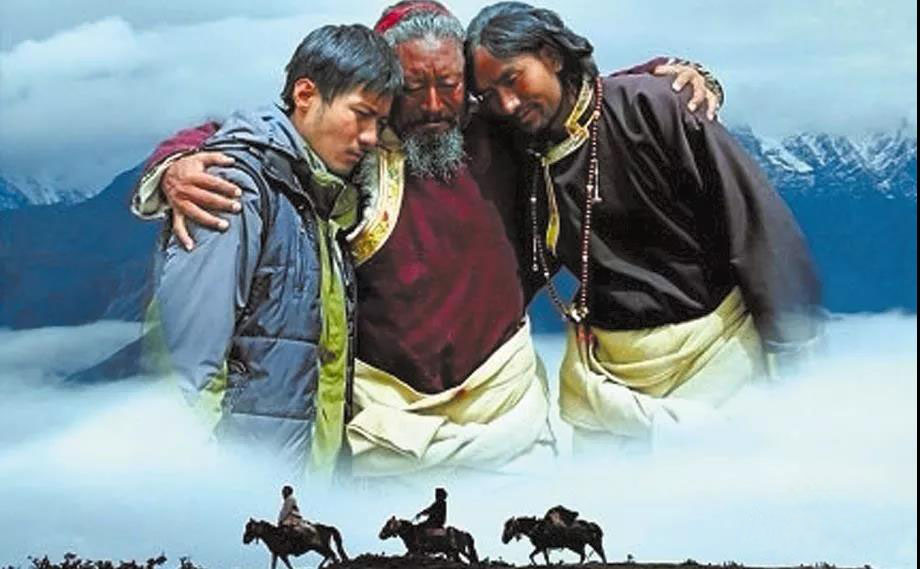

杜爱虎的故事也感动了许多大学生,如今已有30多位大学生沿着他走过的路在那片土地上默默耕耘着……他把吉嘎和杜爱虎的故事,搬进了自己编剧的电影《贡嘎日噢》,影片中讲述的吉嘎和杜爱虎的故事,感动了无数观众,该片在2016年美国第13届“世界民族电影节”上,斩获了“优秀故事片”和“最佳男演员”奖。

此外,林强利用5年时间,走遍了四川甘孜、阿坝、凉山的高海拔学校,拍摄的专题照片——《雪线上的孩子们》,得到了党和政府的关注。政府从2013年开始解决四川高海拔地区学生的取暖问题,让40多万学生在温暖的教室里面安心学习。

1987年林强从部队转业,供职于四川省教育厅,并在四川省教育厅体育卫生艺术处做了14年的处长,期间林强拍摄了大量农村学校的体育专题。

到教育厅上班的时候,他做的第一件事情就是去普查四川省中小学体育场地的建设。那时候四川各级各类学校,包括重庆,接近10万所中小学中,标准的体育场就只有4个,这事对林强触动也很大。管理学校体育这块的行政官员应该怎么办,当时厅里就发动建设学校运动场地,并制定标准。如今,在新标准的引导下,四川变化很大,体育场的数量翻了近100倍,这个变化是随着经济的发展、社会的发展和大家的认识而改变的。

林强拍了一批照片寄送给教育部,向上级建议要加强农村体育设施的建设。中共中央、国务院为此专门下发了文件要求各级学校要加强体育教育工作,引起了教育界的高度重视。教育部相关工作人员表示,林强的这些照片推动了学校阳光体育的发展。

在采访中,林强曾动情地说,“不管你的身份是作家,还是摄影家,或者是政府官员、党的干部,人民群众不是看你说了些什么,而是看你做了些什么。”

上善如水,大爱无声。凭借着自己的才能和对藏区彝区、贫困地区人民数十年如一日的关爱和奉献,他获得了“全国模范军队转业干部”“全国中青年德艺双馨文艺工作者”“优秀共产党员”“国际优秀摄影师”等荣誉称号。每次说到这里,林强总是会说:“荣誉唯一能代表的东西就是过去!我希望我喜欢做的、要做的事情不会因为这个‘先进’的光环而有所改变”,“共产党员首先是人,没有人性怎么谈党性?正是人性的美好与党性的崇高,使林强将自己的生命与贫困山区融合”。

“用镜头帮助那些贫困的人们,是我的使命”

摄影是一种情操和艺术的结合,摄影也教会人们要珍惜每一天的生活,能帮助人们更好地沟通,通过摄影能了解群众最真实的生活,是亲近群众最好最直接的方式——这是林强对摄影的理解。

他曾60天驱车行程18000多公里,用相机记录了祖国边疆的变化。2009年一位投资商用130万买断了他在全国政协礼堂举办的“边疆万里行个展”的作品,他却把这130万全部捐给了藏区的贫困学生。

他说:“我是因为热爱摄影,才认识了像吉嘎老师这样的好朋友。我想自己唯有用镜头帮助那些贫困的人们,这是我的使命。每当我把镜头对准困难群体时,除了让我辛酸,更唤起我作为一名共产党员强烈的社会责任感。”

说到这,林强深情地回忆道,当年的凉山州阿布洛哈村(即麻风康复村)给他的印象是与世隔绝的,他们甚至还是人民公社制度,没有电,一天的劳动按工分计算,最差的组才3毛5分钱,最好的组才5毛多。这些人是上个世纪四五十年代那些得了病的人,政府把他们集中在这个地方医治,60年代麻风病就可以医治好了,后来因为文化大革命等各种原因,政府对这个地方管得很少了。他们的第二代、第三代都是健康的,但是却缺少了文化教育。

了解到这些情况,林强就想一定要为他们办学校,那里的孩子不能再没有文化了。于是,他就用随身携带的相机将那的情况拍下来。随着一张张相关照片的发表,双方建立起了深厚的感情,他们的真情也回馈感动着林强。

林强对记者说,这些远离社会太久的人群,你为他们做一件事情,甚至只是和他们吃一顿饭、握一次手,都能让他们泪流满面。一次他进村,抱起一个最小的孩子,可突然间小孩子却嚎啕大哭起来,原来是小孩子发现林强头上有了白头发,他一个劲地喊着:“林爸爸,你老了!我不要你老!”为了不让村里的孩子们伤心,林强在每次进村前都要染头发。村民们说,只要林强一走,孩子们还没过两天就开始念叨,不停地问大人,我的林爸爸怎么还不来?也就是这种情感震撼了林强,他想要把这些“美好”都记录下来,让更多的人了解他们、帮助他们。现在村子里面的孩子们已经能够用手机给林强发短信,能够接受外面的很多东西,他们也逐渐被更广阔的世界接受了。

那年林强带了30公斤的大蒜种子给他们,这30公斤的种子收获后变成了400公斤的大蒜。这种方法能帮助他们慢慢致富,林强把这个过程也拍进了镜头,他还把当地的土壤拿到成都邀请专家化验,发现那里适合种石榴、桐梓、核桃等,为村民提供了种植经济作物的方向。

林强说:“我作为一个公务员,没有太多的钱来直接给予他们,但是我可以用我的头脑和思想,用摄影来帮助他们,这就是摄影的力量。”后来通过报道,四川省各级政府向生活在四川各地的麻风病人投入了8000多万元的经费,让这群人在生命的最后阶段再次感受到了党和政府以及社会各界的温暖。

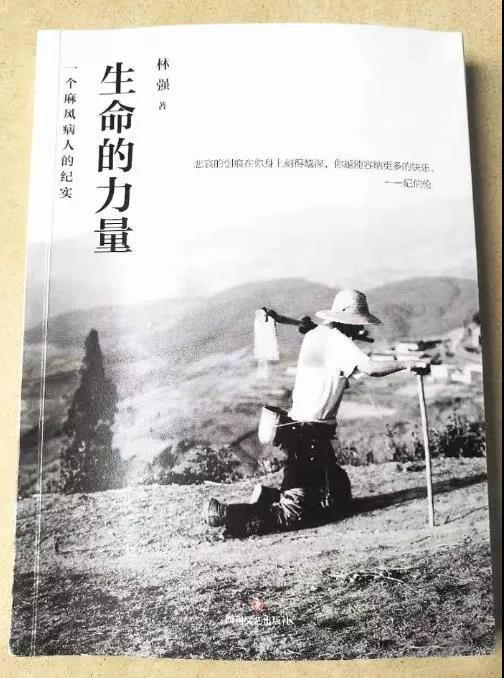

最让他感动的是记录钱智昌的过程。钱智昌今年76岁,他在12岁时患上麻风病,手脚残疾,用嘴播种。20年来,他在开垦的荒地上辛勤劳作,付出了比正常人大很多倍的努力,收获了18万斤玉米,全村的很多人都得到过他的帮助,他还供养了一位比他大十多岁的麻风病老妈妈,他用没有手指的“手”和没有脚掌的“脚”做了许多伟业,而这些伟业,即使是四肢健全的我们也难以企及和完成的。

2017年,林强以他的故事出版了图书《生命的力量》,这本书不但获得了国家出版基金,而且今年已经是第5次印刷,并输入了俄罗斯,他的这本书激励了很多年轻人奋进。

20年来,他走遍了甘孜、凉山大大小小的“麻风病康复村”,帮助村里解决了办学、修路、用电、用水等实际问题,受到广泛赞誉。当地群众把他的名字写在村里的山崖上,称赞他是共产党的好干部。

2020年,林强回到阿布洛哈村举办了17年纪实摄影展,以图片的方式讲述17年来麻风康复村取得的翻天覆地的变化,展现村民越来越多的笑容和发自内心的自信,使贫困落后的山村逐渐与内地的发展和文明接轨。这就是影像的魅力!它会告诉子孙,我们做过什么,我们走过什么样的路,我们给他们留下了什么。

“用镜头激发人们对环保的关注,是我的责任”

30年前,林强去贡嘎山、海螺沟等地方,拍摄了许多美丽画面,后来作品被制作成景区门票和画册进行广泛传播,从那以后,林强心中又多了一份对环保的思考,对自然的牵挂。

如今海螺沟已经成为国家5A级景区,他也成为了海螺沟的宣传大使。

原省旅游局巡视员、省旅游协会执行副会长孙前对林强有这样的评语:“对于四川旅游的发展,林强有巨大的贡献。他是艺术家学习的榜样,是运动员学习的榜样,是想建功立业者学习的榜样。”

林强与孙前认识超过30年。1986年6月,在省军区宣传处工作的林强作为领队,在红军长征陕北会师50周年之际,带领一支篮球队来到泸定县,进行慰问比赛。那时的孙前,正下派到泸定任县委副书记,并成为此次慰问的总接待。

此后,林强经常来到泸定,与孙前一起进入海螺沟,拍摄了大量的图片。当时的海螺沟尚未开发,是一片莽莽的原始森林和冰川。就是孙前及林强这一批人,成为了让海螺沟走向世界的第一批推动者,因此在孙前被誉为“海螺沟之父”的同时,他半调侃地称林强为“海螺沟之叔”。与海螺沟30年的缘分,也让林强与当地村民成为了朋友,“沟口的人几乎都认识他。”

在近20次的进沟采风过程中,林强用艺术家的眼光,把海螺沟的美提前展示在了世界面前,拍出了在中国极有影响力的照片,登上了《中国摄影》和《中国国家地理杂志》等核心刊物,并被国家邮政局制作成邮票集发行。对于四川的旅游发展,他的确功不可没,他还有一个美誉:贡嘎山最权威的艺术家。近年来,他的作品被国内外多个博物馆和美术馆收藏,去年6月,中国人民革命军事博物馆特别收藏了他的47幅摄影作品。

林强还曾深入石棉田湾河旁的原始森林,拖着不慎受伤的脚,在原始森林中瘸着走了5天4夜,并登上海拔4000多米的贡嘎寺,将这里的风光制作成册,传播出去。林强曾参与筹划“接摩梭女王回家”旅游宣传,他走进泸沽湖,见到了摩梭女王,并用相机记录了泸沽湖的美丽,这次活动的强大影响,让世人知道:泸沽湖不仅在云南,更在四川。

2019年10月,带着对脚下这方土地的牵挂,林强又一次来到海螺沟。这次回沟之旅,他向海螺沟景区管委会捐赠了一组1986年6月在二层山顶拍摄的贡嘎山照片,他还在瑞士哈姆教授1930年拍摄冰川的位置,拍摄了一张对比照片。回到成都后,他带着这些照片拜访了中国科学院成都分院的地质和冰川学家陈富斌教授,陈教授看过对比照片后说:90年前,海螺沟一号冰川厚度约300米,而据科分院最近几年的测量结果,一号冰川最厚冰层为218米,下降约80米,冰川舌口退缩约1000米。亿万年的冰川美景正在逐渐消失,而林强冒着危险拍摄这些照片,记录了大自然的变化,为科学研究提供了依据,也时刻提醒和警示着大众生态环境保护的重要性。

在海螺沟2号营地,林强还拍下了废弃的温泉游泳池,他告诉记者32年前游泳池的原址上长满了珍贵的大叶杜鹃。

到了磨西镇的村口,他又拍下了那棵死去的大杉树。他拿着1987年自己拍摄的鲜活大树的照片告诉记者:“大杉树已经有400多岁了,1992年不幸被大火烧了,不久就死了,如今再也没有发出过新芽,但仍然保持着死前的姿态,从未倒下。它仿佛在向人们诉说着什么。”

林强对记者说这次回海螺沟最大的愿望是磨西镇能建立一座“贡嘎山冰川自然博物馆”,让到海螺沟旅游的游客通过博物馆了解贡嘎山的地质结构、气候、水文、土壤、植被、冰川分布、物种、动物分类等知识,并且希望大家要像爱护自己的眼睛一样爱护大自然。(四川省文联供稿)