为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,切实推进中国文联深化改革工作,11月28日,由中国文联主办的全国文联“互联网+文艺”工作会议在京召开。中国文联党组书记、副主席李屹,中国文联党组成员、副主席赵实,中国文联党组成员、副主席郭运德,中国文联党组成员、书记处书记陈建文,以及中宣部文艺局副局长孟祥林、中央网信办网络新闻信息传播局副局长唐宋,各全国文艺家协会、各省区市文联、产行业文联和中国文联机关各部室、各直属单位负责人等出席会议。会议就如何借助互联网优势助力文联深化改革、推动新时代文艺工作繁荣发展做了全面动员部署。李屹在会上讲话。李屹同志的《讲话》,将作为今后一个时期全国文联在“互联网+文艺”工作方面的指导性文件。中国文联网络文艺传播中心主任谢力主持会议。

大会邀请了上海、四川两省和广州市三个地方文联介绍 “互联网+文联”工作做法和经验,邀请中国书协、中国评协介绍 “互联网+协会”工作经验等。四川省文联党组副书记刘建刚在发言中,全面介绍我省文联在文艺互联网信息化方面的工作和思考,并提出了一些建议,本网特此刊载。

——(编者)

刘建刚:新时代建设“互联网文艺四川”的思考

——在全国文联“互联网+文艺”工作会议在的发言

11月28日,由中国文联主办的全国文联“互联网+文艺”工作会议在京召开,四川省文联应邀作发言。图为工作会现场。

习近平总书记在党的十九大报告中强调:“增强改革创新本领,保持锐意进取的精神风貌,善于结合实际创造性推动工作,善于运用互联网技术和信息化手段开展工作。”

根据国务院《促进大数据发展行动纲要》要求,要加快政府部门数据开放共享。加强顶层设计和统筹规划,稳步推动公共数据资源开放。提升政府数据开放共享标准化程度,优先推动包含文化在内的民生保障服务相关领域的政府数据集向社会开放。

文联是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁纽带,在互联网时代我们不能缺位。这里我向中国文联和各兄弟文联单位,汇报四川文联近年来在互联网建设上的一些工作和思考。

一、四川省文联以建设“五库、四馆、四平台”推动互联网信息化工作

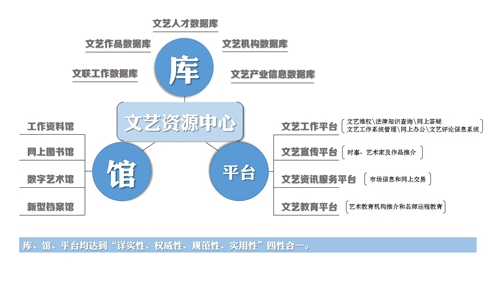

1、四川省文联确立并实施了“五库四馆四平台”战略。四川省文联党组高度重视互联网信息化工作。2013年5月,四川文联在中国文联指导下成立了四川省文联文艺资源中心,主要工作是开展四川文艺资源的信息化、数字化建设工作以及行业信息化建设相关工作,首先是着手文艺资源数据库建设。我们的目标是建成“五库、四馆、四平台”。五库即:文艺人才数据库、文艺作品数据库、文艺机构数据库、文联工作数据库、文艺产业信息数据库;四馆为工作资料馆、网上图书馆、数字艺术馆、新型档案馆。四平台分别是:文艺工作平台,包括文艺维权、法律知识查询、网上答疑、文艺工作系统管理、网上办公、文艺评论信息系统;文艺宣传平台,包括时事、艺术家及作品推介;文艺资讯服务平台,包括市场信息和网上交易;文艺教育平台,包括艺术教育机构推介和名师远程教育。库、馆、平台均达到“详实性、权威性、规范性、实用性”四性合一。

我们从去年起,党组会议专题研究互联网文艺工作,每年对库、馆、平台建设投入项目投入一定资金,责成分管领导负责项目实施,定期听取、检查项目建设进度。

四川省文联建设“五库、四馆、四平台”示意图

2、引入互联网思维,创新推进各项工作。我们依托“四川文艺网”完成了对文联互联网资源的升级改版,扩大了四川文联所属互联网媒体的影响力。2015年升级改版完成后,大大提高了网站的运行和传播效率。2016年,四川省文联实施重点文艺创作工程“唱响四川”,组织音乐工作者创作后,由群众通过省文联所属网站投票选出最喜爱的歌曲,活动引起了全国和海外网民的广泛关注,此项活动吸引了近百万点击量,极大提高了影响力。

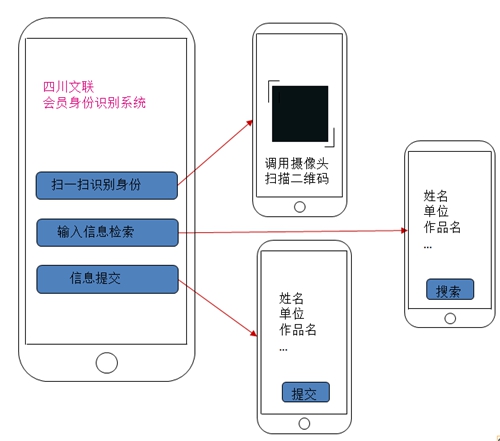

3.启动了“四川文联会员身份识别系统”工作,通过手机扫码识别我省所属省级及以上艺术家会员身份。在内部建设统一身份识别服务平台,通过集中管理等应用模块实现身份识别、系统资源整合、应用数据共享和全面集中管控的核心目标。未来整体功能可逐步扩展到团结服务、作品宣传、信息发布,甚至文创等多个方面。

四川省文联会员身份识别系统示意图

四川省文联机关OA(办公自动化)系统已在规划中,推动全省文联系统应用,以此开创四川网上文联建设新局面!

4、建立基础数据库。自2016年我省七次文代会以来,四川省省级文艺家协会会员累计达到两万五千余人,国家级文艺家协会会员达到3100余人,其中有3人担任国家级文艺家协会副主席,43名文艺家担任国家级协会理事。对这部分体制内文艺工作者,我们逐级往下充实数据,包括基础数据、作品数据、研究成果、影响力等。同时,我们也依托新文艺组织调研工作,录入体制外文艺工作者数据。目前,我们已经上线近千位文艺家信息,数百件作品信息;拍摄制作了5位“巴蜀文艺奖·终身成就奖”和其他知名艺术家专题片;启动四川知名艺术家口述艺术史工作。

四川文艺资源数据库首页

5、建立特色数据库。我们以专题数据库为单位,将四川省区域文化特色,有较高知名度的人文遗迹(如金沙江流域僰人文化遗迹、长江流域川南宋代石刻文化遗迹等),有深厚文化内涵文物遗址、建筑(如尚存于四川的汉代地面建筑“汉阙”,唐、宋石刻艺术及明清典型建筑及古村落保护等),有历史遗存分量的经济文化路带(如南方丝绸之路、茶马古道等),有有序文化传承脉络的非物质文化遗产(如蜀绣、龚扇、唐卡、德格印经等),有重大历史阶段的文化痕迹遗产(如抗战时期后方文化成果研究、李庄文化研究、华西坝文化遗迹、嘉州文化遗迹等),还有四川省少数民族艺术(如说唱、绘画、服饰、历史影像、建筑、节庆等),每一个项目完成后单独入库。作为重要文献储备,为今后编纂重大书目和卷本著作,提供丰富资料和学术支撑,让公众便捷地享受到这些文化成果。当前,部分项目已经完成,如专题片:世界非遗羌族羌年庆典、四川渠县刘氏竹编、沱江号子、甘孜塔公寺金刚舞、羌族瓦尔俄足节、成都漆器、蜀锦、道教纱帽制作技艺、四川竹琴、成都皮影、蜀绣、以及20部川剧代表性人物口述历史系列。

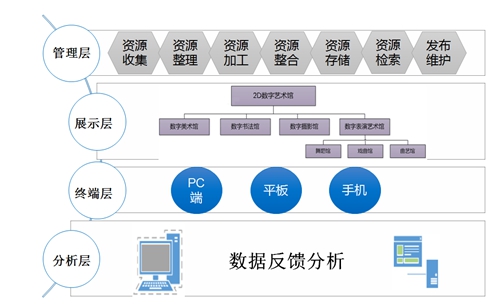

6、建设数字艺术馆。通过数字化展陈手段对文艺作品在线展示、传播、教育推广及文献记录。该馆可对品牌展览活动、品牌文艺表演进行作品资料的数字化采集和线下展览的互联网移植,打通文艺作品数据库及人才库,从而构建以在线展览形式为基础的全互联网化四川文艺生态系统。同时,数字艺术馆使艺术展览、演艺行业从资源密集型产业中解放出来,大大减低了实体展馆、剧场等对资源和能源的消耗,削弱了对地域和资金的依赖,建设起永不落幕的展览馆。我们已经将四川省文联近年来一些代表性的展览共十余项进行了资料收集和整理,正在录入之中。

建设中的网上艺术馆(效果图)

四川省文联数字艺术馆原理

7、与其他单位开展广泛深入合作。由于诸多条件制约,单靠我们一家来完成这一系统工程任重道远,我们寻找一些志同道合的合作伙伴实现资源共享。在四川独有的文化艺术领域,借助对方的资源和渠道等条件,丰富我们的数据库。

二、“互联网+文联”的理解和思考

1、建立数据库能够摸清家底,为我省中长期文艺战略制定和文艺规划制定,找准依据。以往我们掌握的基本信息局限于体制内。通过数据库建设,我们能将工作手臂延伸到体制外的文艺工作者,更好地履行文联职能。

2、以建设文艺资源数据库为着力点,突破或扩展文联工作边界。由于文联系统架构特殊性,许多项目和政策无法节节贯通,只能各自为阵,服务于地方,文艺成果难以推广,极易形成封闭和重复建设,地方壁垒越来越严重。文艺资源数据库的共同建设,可以在一定程度上打破这个局面,以期实现共建共享。

3、可以打破条块分割,实现“全省文联一盘棋”。“全省文联一盘棋”的核心内容是文艺资源优势互补,文艺成果互通互享,制定科学的全省文艺规划。在现行体制下,这个目标几乎不可实现,或代价高昂,共建数据库可以大大节省经济、人力资源,时间成本也可以大幅度降低,实现文艺资源利用和惠及最大化。

4、大数据建设既是成果又是抓手,在投入的过程中就有产出,是工作手臂的有力延伸,只要投入,就可以实现良性循环,使工作迈入快车道。

三、存在的主要问题

在工作中,我们还发现了一些问题,比较突出的有:

1、数据库建设之初我们是以省级数据文艺资源为重点,而地方文联受困于资金等方面原因,信息化工作主要依托当地政府互联网,这使得我们的工作难以延展,地方文艺资源数据纳入困难。而各地文艺资源相对独立,横向交流缺失,信息孤立,又加速了资源流失,目前各地还未就这一问题引起重视,这些环节如何打通,需要文联来牵头和扶持,需要各级地方政府和文联共同努力。

2、专业技术人才的引进和培养。根据现行体制、用人制度以及实际收入等,专业高端人才不愿进来,实际工作需要的人才很难到位,这是制约信息化和大数据建设的瓶颈,也是体制内单位存在的普遍问题。如何突破这个难题,需要在政策和法规框架内寻找各种可能。

3、存储能力和计算能力的解决,需要政府资金以购买文艺产品的形式予以扶持。

编辑 春风