唱自己喜欢的歌 跳自己喜爱的舞

——第四届全国新农村文化艺术展演和四川省首届农民艺术节暨民间艺术节圆满成功

周春锋 吴 歆 常存平 万燕明 实习生:李飞亚 李 超 马珍严

2014年10月10日至10月12日,第四届全国新农村文化艺术展演和四川省首届农民艺术节暨民间艺术节在四川达州隆重举行。

2014年10月10日至10月12日,第四届全国新农村文化艺术展演和四川省首届农民艺术节暨民间艺术节在四川达州隆重举行。数百名来自世界五大洲以及全国31个省(自治区、直辖市)的农民艺术家和文艺工作者相约金秋、相会巴渠,为达州人民上演文艺的盛会,献上新农村建设的动人歌颂。期间,巴山书画院揭牌,举行了《乡村志》长篇农村题材小说研讨会,开幕式综艺演出、群星奖音乐(舞蹈、戏剧小品、曲艺)大赛及三农文艺汇演、群众万人摄影体验活动展、民间文化手艺广场会、新农村龙舟大赛、农民达人秀以及“欢乐乡村行”系列文艺惠民演出等活动密集开展。关爱农民工留守儿童·艺术品征集义卖,“三农”文化征文比赛暨田园讲坛进农家等公益活动也积极推进,本届展演暨艺术节的成功举办,取得系列综合实效及巨大影响。

农民的大舞台

夕阳有梦——抓住青春的尾巴。本届展演暨艺术节,为广大爱好文艺的群众提供了舞台,是新农村文化建设成就的集中呈现。在开幕式综艺演出中,由达州市通川区、达川区、万源市、宣汉县、大竹县、渠县、开江县共同选送的开场情景表演《巴山春色》气势恢宏,气氛浓烈,难以想象这个30人构成的舞蹈团,成员平均年龄都是50岁左右的农民和退休人员。54岁的舞蹈团员鞠光清告诉记者:这次来参加展演活动,见识了很多爱好文艺的“老少朋友”,他们表演“技术都很高”,这让我们也攒足了劲,觉得自己又年轻了几岁一样。她说,现在生活水平好了,不愁吃穿,身体也可以,爱好文艺活动的大家就建一个团,最开始家里的晚辈们不让我们去参加。他们觉得“锻炼身体什么都可以锻炼”,不想我们到外边去跳,“焦人吧撒的”,可是我们就觉得我们该找回自我。

“抓住青春的尾巴”——同样54岁的团员唐轻春接过话头:“有些人不了解我们,说我们是‘老妖精’,那又算啥?我们原来一直都喜欢跳,但是那时候没有现在条件好,想跳跳不成,现在好了,生活好了,文化好了,我要跳,一定要跳下去。”两位团员告诉记者,她们的舞蹈团后来跳出了名气,先后到深圳、南京等地表演,多次拿到“大金奖”。现在,他们得到了家人、朋友的理解和支持,她们的演出也深受观众欢迎。

《巴山春色》表演者鞠光清(左一)、唐轻春(左二)和她们的团友

80岁舞蹈团长:团庆、国庆、节庆、喜庆,我们就是要跳!来自黑龙江的东北龙江说唱《咱村都是文艺人》登上本次的舞台。据四位来自黑龙江的表演者介绍,她们都是第一次到达州,节目《咱村都是文艺人》除了四位表演者外,伴舞团队来自达州市关工委营辖艺术团,该艺术团有四十多个爱好文艺的群众组成。团长单全杰已经八十岁了。据单全杰介绍,该团已有15年历史,团员均在45岁到50多岁,除了自己自娱自乐,还经常参加大型活动。在“春节”、“元宵”、“五一”、“国庆”等节日,都会上台表演。“我们都是义务的”,单全杰特别强调。

农村风情书画展——展出农村新气象。“画话巴蜀”农村风情书画展于2014年10月10日在达州展演基地文化走廊举行。近千名群众前来参观。

此次共有120余幅书画作品参展,均为全省“三农”题材。其中,井研农民画展区内展出的50幅作品是从近年来创作的井研农民画精品中遴选出来的,作品在立足于“群众文化”“乡土文化”“草根文化”。其余70余幅作品是从刚刚结束的四川博物院举行的首次展览后“移师”达州的,来自全省各地,既有农民画家的创作,更不乏来自省内书画名家之作,集中体现了巴蜀大地丰富多彩的农村民族风情。

10月10日,达州市演展基地。农村风情书画展现场。

此次展览的部分艺术家将参展作品无偿捐赠,参与“丹青绘蜀韵——关爱留守儿童书画义卖”,义卖所得善款,将全部用于建设留守儿童之家,改善我省留守儿童文化教育环境,丰富他们的文化生活。

前来观展的53岁的退休老教师张老师这样说道:“我也很喜欢书法,这些参展作品,艺术水平都很高,尤其是展览这样的活动给了农民书画家一个很好的机会和平台”。

传统龙舟大赛——队员心中的新农村。10月11日,新农村龙舟大赛在宣汉县杨烈新村举行。东道主杨烈新村队夺得冠军。队员秦大爷今年61岁,他说到,别看他们队平均年龄都在50岁上下,但大家身体都很好,有靠水吃水的驾船经历。听说这次在家门口比赛,“大家都卯足了劲”,“一定要拿第一名。”谈起洋烈新村,秦大爷深有感触:“之前村子经常遭受洪灾,山里地少,又低洼,也什么好收成。村里主要靠打渔维生,基本上是最穷(的村子)了。2010年的大洪灾,村子几乎全毁。那时我想:‘我们没家了’,后来国家帮我们重建,条件比原来还好。几乎一下到了天堂,生活也比之前强了不知道多少倍。我们村现在被称为‘川东第一村’。我们洋烈人都很自豪,也永远忘不了国家和党的恩情!”

10月11日,在宣汉县杨烈新村举行的新农村龙舟大赛现场盛况。

渠县渠南村龙舟队荣获第三名,59岁的队员唐大爷讲述,他在家里开了个小店,日子闲适、安逸,空余时间都爱参加文体活动。据他讲,当地推进新农村建设以来,农民的生产收入方式发生了变化,由传统农耕经济“看天吃饭”向旅游新村转变,农民们的劳作强度相对降低,因而闲置的青壮年都安心进城务工了。随着当地农村经济发展,乡亲们对文化的需求也日益增长,各项文体活动正以前所未有的速度开展起来。

群众的欢乐汇

看节目:我们就像在过年一样。连续密集开展的文艺活动,极大丰富了群众的精神文化生活,赢得群众的口碑。达川区的71岁农民李开学前来观看开幕综艺演出,他说到,以前吃过很多苦,现在生活安逸了,最大的心愿就是出去走走、看看,见更大的世面。但上了岁数,这个心愿就有些“不现实”了,还好来看节目,心里一样高兴。因为这对于以前只看过镇里节目的他来说,是意外之喜。“比之前看到的大好多,人也多,节目也多,最主要的是能看到来自省外、国外的节目,对我们平时做农活的农民来说,就像过年一样。”

李开学还主动介绍村里的新变化:“以前村子里的路,都是石板路,凹凸不平,一下了雨长青苔,很滑,我们背着背篓,一不小心就摔跤,至于山路更危险。现在好喽,都换成了水泥路,走起来很安逸,一句话嘞,生活越来越安逸咯。”

参加《咱村都是文艺人》伴舞的达州市关工委营辖团成员

爱文艺:达州就像刚升起的大太阳。59岁的通川区居民王先生和社区的3位邻居同看演出。据介绍,他们原本是农民,后来农村转社区,就搬进了新居。听说有节目看,连忙赶来。原来,他们之前就是文艺爱好者,种地的时候,累了就在地头吼两嗓子儿,有庙会的时候,还会去扭秧歌。现在转为社区之后,他们参加节目表演的机会也多,“只要有机会都会去演两把过瘾。”问到家乡的变化,他说具体的也说不上来,只是心里越来越觉得满足,每天过得都很高兴。“怎么说呢,打个比喻吧,自个儿觉得我们达州就像一个刚刚升起的大太阳。”他对未来充满信心。

张光清:杂货店与歌唱梦。家住莲花湖六村五组的农民张光清,家里平时卖杂货。可他看到来自非洲的节目鼓舞《手鼓》时,在台下跟着手舞足蹈起来。原来,他自小有一个歌唱梦。“小时候特别爱唱歌,但没有条件学,还要肩负家庭的重担,更别谈从事这个(音乐)了。不过虽然我现在卖杂货小商品,也是自力更生,服务社会,‘服务社会一条路,利民利己有帮助’。”张光清说道。“虽然我唱歌达不到上台表演的水平,但服务生活、自娱自乐那是一流的,”他现场即兴唱了一曲改编歌:“请把我的‘货’带回你的家,请把你的‘票子’留下,今天今天这个货,比明天更好,希望大家来选购。”(原曲《歌声与微笑》——本报(网)注)

杂货铺老板张光清在现场观看演出

张光清向记者表示:这样的活动真希望能多看到,“现在国家富了,农民也兴旺了。我就要‘跳’起来。哪怕我没有那个实力登上舞台,但只要有机会我一定不会放弃!”

龙舟赛:昔日健将忆及辉煌。60岁的蒲老汉家住达州西外,他们夫妻两人和好友一起过来看传统龙舟大赛。从他那里我们了解到,他以前就是各种龙舟比赛的参与者,在达州的莲花湖举办的各种龙舟赛中一直担当主力,几乎每次都是第一名。他还拿出自己以前的参赛照。他说:“这些照片好些都是九几年的,今天又来看看比赛,看得我心里痒痒的,上不了场,好歹过把眼瘾。想想自己年轻的时候,比赛真是一种享受!”

60岁的蒲老汉向记者展示30年前的参赛照片

传统民间文化的集中展示

开幕综艺演出中,山东青岛茂腔剧团带来的节目《秧歌一扭幸福来》大受群众欢迎,20岁的演员高帅介绍,他们来自于青岛胶州,节目是由胶州秧歌加上鞭鼓融合而成,属于非物质文化遗产,多次荣获全国各类大奖。这种秧歌区别于传统的秧歌,不仅热闹、喜剧,更加注重形态和舞姿,注重与其他鼓乐的配合。充满乐观、积极、朴实、豪情,“代表了俺们山东人豪迈的处事观念。”他还说道:在这个大舞台看到这么多地方的优秀节目,自己感觉还是有点不足。“节目本身属于传统非物质文化遗产,我们又是年轻人,加上排练的时间也比较短,所以我们更希望从别的优秀表演节目上学到东西。毕竟,舞蹈艺术,交流是很重要的。”

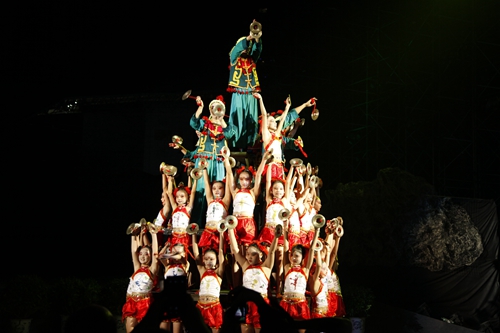

农民达人秀巴中传统舞蹈《高台铰子》

非遗节目——从家族传承到组建团队。开幕式演出中的山西吹打乐《欢天喜地闹新春》,属于国家级非物质文化遗产,节目由28位演员构成。据团队负责人,37岁的陈小宁介绍,这个节目先后参加了2008年奥运会,2010年世博会以及全国性的很多比赛,这个非遗剧目最开始是家族传下来的,他六岁就是从父亲学习,到2003年,开始组建一个专门表演的团队。虽然建团伊始遇到过种种困难,尤其是好多传统的“老艺术”都面临失传的背景下,更觉得有责任把这门艺术传下去。于是他们坚持了下来,直到被更多的人所知,取得一系列成绩。

农民达人秀——传统非遗的集中展示。在10月11日晚举行的农民达人秀上,诸多四川省非物质文化遗产项目构成的优秀节目集中亮相。难得一见的藏族山歌、彝族高腔、羌族肩铃舞、推杆等极具民族特色的表演纷纷登场。铿锵有力的关河号子和巴山石工号子此起彼伏响彻舞台,巴中的高台铰子唢呐响亮、甩绳潇洒,达州的川北皮影挥袖而舞、提枪厮杀、亦幻亦真,而闻所未闻的舌头作画更是技惊四座!演出最后,来自泸州的雨坛彩龙和乐山的毛狮将现场气氛推向高潮,营造出了一个幸福新农村的欢乐大舞台。

“唱关河来道关河……嗨哟!河弯水急险滩多……嗨哟!”这是宜宾关河船工《闯滩号子》。表演者年龄最大的73岁,最小的58岁。关河号子分为上水号子和下水号子,唱词多为五言和七言句,一人领唱,众人帮和,或慷慨激昂,或俏皮诙谐。关河号子传承人冯旭奎表示,希望更多的人能了解宜宾的号子文化。

农民达人秀:关河号子《闯滩号子》

宜宾代表队表演的芦笙舞《挤芦笙》,芦笙和鼓既是伴奏乐器也是演出道具,伴随牛皮鼓点,苗家小伙一边吹奏芦笙一边将前空翻、肩肘倒立、滚山珠、错脚芦笙、山羊打架等高难度动作完成得趣味横生,苗家女子则翩翩起舞,步伐优美、优雅灵活。整个表演节奏多变,时而牵手、时而分散,通过‘挤’这一竞技元素增加舞蹈表演的趣味性,氛围欢快热闹,为现场观众演绎了苗家民间文化的魅力。

达州代表队的舞蹈《细娃滚灯》取材于川剧灯戏,16名川剧丑角妆扮的光头娃娃顶碗功夫娴熟、表情生动,他们并不是专业舞蹈演员,而是来自真佛山文武学校,只排练了三个月的农村留守孩子,年龄最小的8岁,最大的13岁。来自达川区黄庭乡的袁升自豪地说:“我们的节目要参加‘我要上春晚’呢!”

文化与经济的互动

借力本届全国新农村文化艺术展演和四川省首届农民艺术节暨民间艺术节,达州市不仅充分整合资源,推动新农村建设和文化事业建设,构建更加成熟的公共文化服务体系,更是趁此良机,打出了一套“经济组合拳”,进一步推动川东北这片红色革命老区的经济繁荣。

节日期间,集中举办了中国·达州第五届秦巴地区商品交易会,中国·达州农产品产销现场对接活动,知名民企达州行投资合作座谈会,中国·达州农产品产销对接会,中国·达州秦巴地区商品线上交易会,秋季小商品展销会以及建材、家居、五金机电、汽车展销会等。交易会期间,商品交易额达到19.2亿元,与企业现场签订95.7亿元经济合同。

系列“组合拳”,活跃了区域经济,符合党中央、国务院和省委、省政府的有关部署,符合群众民生需求。对于树立秦巴地区特色品牌,做大做强会展产业,提升秦巴地区知名度,推动区域经济快速发展发挥积极作用。

文联等文艺组织的积极作为

作为一项全国性的文艺活动,本届农村文艺展演的成功举办,收效明显,影响巨大。在推动地方各项事业尤其是文艺事业,推动精神文明建设发挥了极大的积极效用。除了中国达州市委、市人民政府的运筹帷幄,中国文联、四川省文联、达州市文联及达州各县(区)文联及各所属文艺家协会高度协同、密切协作,整合文艺资源,发挥独特优势,团结各级、各战线文艺工作者为新农村全国文化艺术展演和四川省首届农民艺术节暨民间艺术节发挥巨大作用,演绎了“全国文联一盘棋”的内涵。

10月11日,巴山书画院揭牌。省文联组织知名书画家为全国新农村文艺展演增光添彩。

达州市文联积极作为,主动担当,在系列展览赛事、组织联络等方面充分发挥了文联的文艺工作的优势和特色,更在推动长篇小说《乡村志》作品研讨会这项活动中担当主力,作品研讨会的举行,在历届新农村全国文化艺术展演立足舞台艺术的基础上,为节日增添了新的内涵和理论高度。对此,省委宣传部副部长赵明仁同志高度评价:“首次将农村题材的文学创作纳入农民艺术节,这是一大突破,也是一大特色。”

摄影:吴歆、常存平、雁鸣、马珍严、李飞亚

(编辑 小常)