与北方草木初现新绿不同,3月下旬的四川已是春意盎然。钟灵毓秀的群山,碧波清澈的江水,漫山遍野提早绽放的辛夷花……

今年是 “5·12”汶川特大地震灾后恢复重建十周年。在重建的过程中,在党中央的坚强有力领导下,在四川省委省政府科学规划、务实创新、锐意进取下,在全国人民有力地支援下,坚强的四川人民经过10年埋头苦干、奋力拼搏、恢复重建、砥砺奋进,取得了令人瞩目的成就。

2月12日,习总书记在四川汶川县映秀镇听取汶川特大地震灾后恢复重建及发展情况汇报时强调:“灾后恢复重建发展取得历史性成就,展现了中国共产党的坚强有力领导和我国社会主义制度的优越性。”如今,曾经的地震灾区已是一片欣欣向荣。

近日在四川省委宣传部指导下,由四川省文学艺术界联合会主办、四川省摄影家协会承办,以“感恩奋进 治蜀兴川”为主题的“5·12”汶川特大地震灾后恢复重建十周年主题摄影采风活动拉开了序幕,让我们共同见证灾区恢复重建后百姓的生活巨变。

恢复重建后的汶川映秀镇。 张同天 摄

重建后的北川某社区居民楼。 张同天 摄

房屋基建展新颜

“房屋重建前地质需要重新勘探,再进行相应选址、设计。当时是由参与援建的设计单位,带来精密的设备仪器进行勘探及总体的规划设计,最后建设完工。参与援建的人和我们始终站在一起,努力拼搏建设新家园”,汶川县援建人员之一,都江堰摄影家协会副主席司京陵向记者讲述。而远在青川的周先生也有相同的感触,见到记者,就主动走上前来,自豪地诉说着家乡的变化:“青川的高速和高铁通了之后,我们和外界的沟通更加便利了,来自浙江的援建政策、人员和一些较为先进的思想深入进来,当地的百姓眼界开阔了,思想也更加开放了,也更愿意与外界交流学习。”

记者了解到,震后一年内,灾区365万户震损住房的修复加固全部完成;震后一年半,150万户农房重建顺利竣工;震后两年,26万户城镇住房重建基本完成;学校、医院成为最安全、最牢固、群众最放心的震时避险场所。

在基础设施建设方面,4847公里国、省干线及重要经济干线公路完工;29028公里农村公路重建全部完工;成都至都江堰高速铁路建成通车;1222座震损水库、810公里震损堤防的除险加固全部完工,1067个电网和电源重建项目完工;37个水厂重建全部完工。

十年之中,崭新大楼平地而起,基础设施建设落在实处,勤劳肯干的四川人民挥别伤痛,依靠双手打拼出如今红红火火的生活。

绵竹民居外墙上的公益年画。 张同天 摄

绵竹当地特色——手工年画刺绣。 张同天 摄

产业发展促增收

群山环绕,山水相依,独特秀美的自然生态环境为四川地震灾区百姓发展生态产业(生态农业、生态旅游业等)实现脱贫致富提供了条件。

10年前,家中只有两个手工炒茶锅,每天起早贪黑才能做干茶10斤的青川县茶农李成,无论如何也没想到自己的生活会有翻天覆地的变化。地震发生后,在浙江省援建帮扶下,以及县委县政府的鼓励下,他办起了茶叶公司,建基地,建加工厂,购进产量更大的加工设备,由一个种茶人变成一个茶商人,如今企业年销售额2100万元左右。“感谢政府和关心帮助过我的朋友,我内心充满感激,也立志要帮助更多的贫困人。如今,我的企业主动承担了三个贫困村产业发展的义务,总共208户贫困户,其中有69户残疾人贫困户入股企业,也有轻度残疾人在企业里务工。”李成的脸上洋溢着喜悦。

同为灾区的绵竹市金花镇玄郎村位于青山脚下,白墙青瓦的民居鳞次栉比,外墙上画着的当地特色公益年画十分漂亮,这里已与往昔断壁残垣的凄凉景象截然不同。2008年,村民刘小蓉在地震中失去了丈夫,孩子还在上中学。震后,在政府的帮助和鼓励下,刘小蓉重新经营起“农家乐”。随着农家乐越做越大,她还帮忙解决了不少村民就业。如今,刘小蓉重新组建了家庭,现任丈夫对她和孩子都很好,“地震改变了我的生活,让我变得乐观坚强,现在我的生活很幸福。”

李成和刘小蓉只是灾区百姓脱贫增收致富的两个缩影,越来越多的灾区群众切身体会着“如今的生活比蜜甜”。

藏民拉姆在做酥油茶招揽生意。 张同天 摄

放学后,孩童来到社区文化站阅览室读书。 张同天 摄

艺术文化放光彩

灾后物质上的恢复和重建表现得最为直观,但是灾后当地民众的精神生活建设,则更值得我们关注。

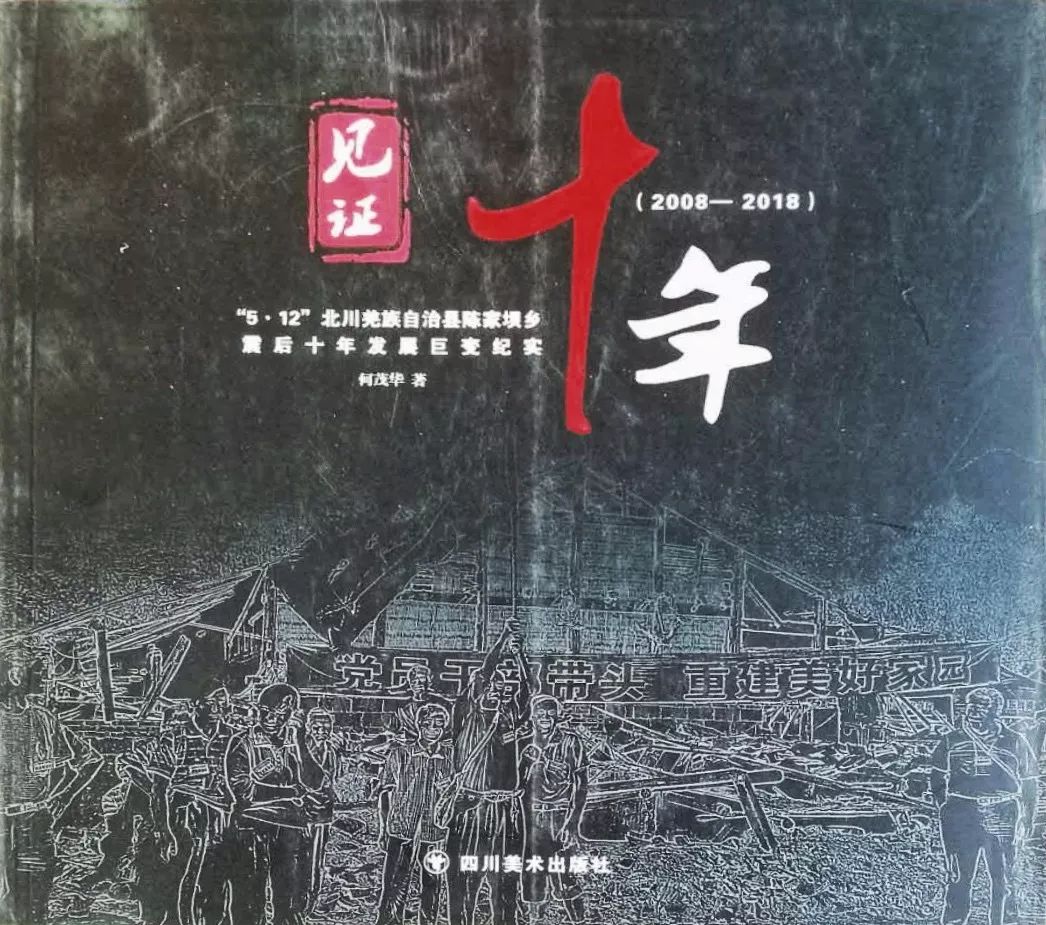

在祭奠和参观北川地震遗址后,记者结识了一位当地摄影师——何茂华。就在今年三月,他新出了一本《见证十年(2008-2018)——“5·12”北川羌族自治县陈家坝乡震后十年发展巨变纪实》摄影作品集。十年的跟踪拍摄,带有情感温度的镜头语言,生动地反映了受灾群众艰苦奋斗、顽强拼搏的精神和酸甜苦辣的现实生活状态。“灾区的改变,不仅体现在物质上的丰富,还体现在精神文化生活上。当地百姓很感激党和国家,非常关心国家发展,所以我把他们积极学习十九大的照片也整理到了作品集里。”何茂华指着其中几幅照片说道。

《见证十年(2008-2018)——“5·12”北川羌族自治县陈家坝乡震后十年发展巨变纪实》摄影作品集 何茂华 摄

艺术文化改变着生活。“震前,水磨镇没有社区文化站。震后,这里建了社区文化站负责文艺宣传。文化站专门设有阅览室,方便当地群众借阅图书,提高自身文化素质。另外,今年迎来地震感恩年,我们还要言传身教将感恩文化传承下去”,荣获“全国和谐社区建设示范社区”的汶川县水磨镇社区书记姚正春娓娓道来,“每逢周末社区还会组织颇具当地羌族特色的歌曲舞蹈表演活动,传播羌族文化,也会让游客参与其中。在传播和传承文化的同时,开展文化旅游,促进当地群众脱贫增收。”

地震带来的不仅仅是毁灭,还有重生和希望。今年的春天来得似乎比往年都要早,微风拂过这片土地,一片生机勃勃。

编辑:丁一