《蜀中风俗图咏》,四川人民出版社

(记者 刘付诗晨)日前,一部汇集冯骥才、流沙河、杨麟翼、袁庭栋、江功举等名家历时数年之功,由四川民间文艺家协会主席孟燕主编的《蜀中风俗图咏》精品图书,由四川人民出版社推出。该书极具地方特色的,以画作、竹枝词、解读文章相互配合的方式,全面展示了清末至民国时期巴蜀大地的民俗、民风,对于保存巴蜀地域文化特色的历史记忆以及地方非物质文化遗产的传承具有很大意义和价值。

春联,杨麟翼绘画

压岁钱,杨麟翼绘画

该书由中国民俗文化大家冯骥才担任本书总顾问,文化名人流沙河对内容进行一一审校,中国人物画家杨麟翼于2010年-2017年间,独自创作完成150幅民俗工笔画;巴蜀文化学者袁庭栋先生则精心创作了150篇民俗学文章,较为全面地梳理了蜀中各风俗的历史演变和现状。江功举先生为每一幅画作都配用具有巴蜀特色的竹枝词,以给读者再现了四川传统地域文化的独特历史记忆。

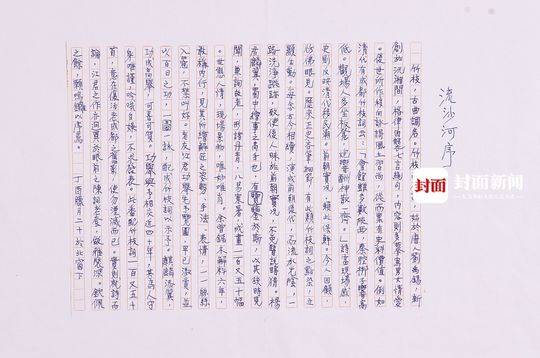

流沙河序言

流沙河序言

竹枝,古曲调名。竹枝而有词,始于唐人刘禹锡,新创于沅湘间,格律因袭七言绝句,内容则多摹写男女情爱。后世所作移向咏歌风土习尚,从而禀有史料价值。例如清代有成都竹枝词云:“会馆虽多数陕西,秦腔梆子响高低。观场人多坐板凳,炮响酬神散一齐。”诗富现场感,史则反映清代移民潮。前朝实况,赖此保鲜。今人回顾,仿佛眼见。历来正史吝笔细节,有此类竹枝词之点染,立显生动。每念古今相续,演成前朝后代,而流水光阴,一路洗净踪迹,致使后人昧于前朝实况,不免瞽说瞎猜。杨君麟翼,蜀中绘事之高手也,有鉴于斯,以其孩时见闻,兼询故老,形诸丹青,八易寒暑,成画一百又五十幅。世态人情,现场景物,惟妙惟肖。余曾锯木料六年,敢称内行,见其所绘匠之姿势、手法、表情,一一丝丝入扣,不禁叫好。老友江君功举先予览图,早已激赏,并以百日之功,一图一咏,配成竹枝词以示予。麒麟添翼,功成高举,可喜可贺。功举与予相交近四十年,其为人守身唯谨,吟哦自娱,不求发表。此番配竹枝词一百又五十首,意在复活老成都之旧影,使勿湮灭而已。实则就诗而论,江君之作亦迥异于眼前之陈词老套、做雅装深。钦佩之余,愿鸣锣以序焉。

后记

鲜活民俗 图咏艺术

孟燕(四川省民间文艺家协会主席)

民俗,通常指同一地域或同一民族世代相传、约定俗成的生产、生活实践。我们都生活在民俗中,我国民俗文化的传承和发展,造就了中华民族的性格特质和人文精神。民俗像风,会流动变化,那些陪伴我们成长的曾经熟悉的民俗,随着时代的发展与我们渐行渐远,令人怅然而不禁怀想。

正是包括民俗在内的民间文化的多姿多彩,让我得以撰写、主编过不同内容的民间文化书籍。能够为这部作品“拾柴”,更是难得地让我兴奋并充满激情,这是因为当我看了杨麟翼先生创作的这些民俗画,画中鲜活的艺术形象穿透视角、直抵人心。巴蜀文化学者袁庭栋先生从民俗的角度分别对每一帧画作加以考释,曾为媒体人的江功举先生运用传统的竹枝词形式为之配咏,更有87岁高龄的流沙河先生为本书审校并作序……如此可谓众妙咸集,极大地丰富了本书的文学和民俗史料价值,体现了巴蜀文人对家乡本土文化的深挚情感。相信读者都会像我一样,为几位学者、艺术家合力奉献的大作而雀跃,我也为自己“与有力焉”的聚合工作而自豪。

杨麟翼先生曾任四川美术学院教授、工艺系系主任,临摹的敦煌壁画《千手千眼观音》于2017年轰动成都的“丝路之魂——敦煌艺术大展暨天府之国与丝绸之路文物特展”中现身,与人合作绘制的140米的巨幅《三国春秋》长卷被中国人民革命军事博物馆收藏。2008年,他产生了创作川西民俗画的想法,意在把停留于老人们记忆中的蜀中风俗,用绘画的形式把它们再现出来。通过多年的走访搜集,他默默坚持,精心描绘,其间还遭遇两位同道好友的先后去世……坚守中适时出现的是企业家朱再炯先生,出于长期对文化艺术的热爱和醇厚浓郁的乡土之情,他以自己的方式鼎力投入,浇花促果。终于,150幅工笔兼写意的鲜活民俗图撩纱面世,花香果甜。

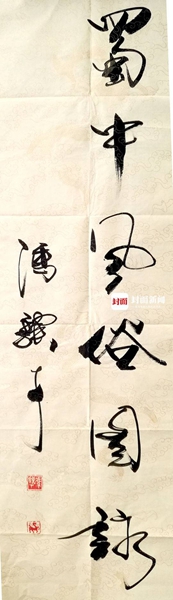

文化大家冯骥才先生在听罢我对本书情况的介绍后,欣然同意担任总顾问,并于电视台对其作改革开放40年人物专访期间,专门抽出时间题写了书名,让本书锦上添花。在此谨致深深的谢忱。

还要特别感谢四川省文学艺术界联合会的几位领导,由于他们的文化慧眼和大力支持,使本书得以付梓从而面向读者。

本书在编纂过程中,承四川省历史学会会长谭继和先生、西南民族大学中文系祁和晖教授惠予关心和支持。全书印鉴均由王承舜先生篆制。成都市人民政府参事冷成俊先生亦参与建议。在此一并致以衷心的感谢。

随着本书的出版,影响的扩大,期待更多的饱学之士加盟续创,同襄盛举。作为首创,先行先试,故难免存有瑕疵,亦期待有识者包涵并赐教。然瑕不掩瑜,我坚信此书带给读者更多的是对蜀中民俗有温度的追忆,对创作者人文情怀的认同。

冯骥才题写书名

《蜀中风俗图咏》,四川人民出版社

总顾问:冯骥才

文化审定:流沙河

主编:孟燕

绘画:杨麟翼

撰文:袁庭栋

竹枝词:江功举

编辑 : 文康林

编辑:丁一