中国共产党的优秀党员,原中国美术家协会副主席、中国美术家协会顾问,政协四川省第六届常委会常委、四川省文联原党组书记、四川省美术家协会名誉主席、正厅级离休干部、著名美术家、国家一级美术师,李焕民同志因病医治无效,于2016年4月3日19时20分在成都逝世,享年86岁。

李焕民原名何国儒,原籍浙江余姚,1930 年11 月15 日出生于北平。1937 年日本侵略者占领北平,父亲失业、母亲去世、哥哥送人,我和妹妹在祖母抚养下,过着极度贫困和屈辱的亡国奴生活。日本投降以后,在国民党独裁统治下,官场腐败、物价飞涨、民不聊生,我感到人生迷茫。

1946 年我参加北师大开办的“补习班”(这是在中共地下党领导下团结中学生的进步组织) ,在补习班读到了艾思奇的《大众哲学》、斯诺的《西行漫记》及鲁迅、巴金、高尔基等作家的小说,还有毛泽东主席的《论联合政府》《新民主主义论》等著作,思想逐渐开朗,从迷茫中走出来,积极参加学生运动。

从国统区到解放区

1947 年我考入北平国立艺专,一方面在徐悲鸿先生的指导下学习美术,另一方面在艺专地下党侯一民同志领导下参加学生运动,1948 年加入了中共外围组织“艺联”。

在学生运动中有两件事造成了一些影响。一是在北师大演出话剧《末路》,声讨国民党独裁统治,指出国民党已走向末路,在剧中我扮演工人阶级的代表,此次演出在学生当中产生较大影响。二是,1948 年7 月学生在“反饥饿”游行时,国民党开枪杀死了七位同学,我参加抬尸游行,当游行队伍走到南池子,被国民党军警装甲车堵住,游行指挥部派我和艺专同学杜兆植冲出南池子到长安街上用柏油写出“打到国民党,活捉许惠东”的标语。我二人冲到长安街以后,把每一个电线杆子都写满了,最后在天安门前大石板地上,我用“颜体”写出四个一公尺以上的大字“以血还血”。(由于是用柏油写的洗不掉,解放以后此字还在,直到改造天安门广场时才不见了)不久,我被学校开除了,在党的指引下,改名李焕民,通过敌人的层层封锁,于1948 年8 月到达解放区。和我先后到达解放区的还有苏民和于民,他们两人都是戏剧家。我们一起被分配到正定华北大学“工学团”(即文工团)工作,从此我走上了革命的道路。

人生观的确立

1948 年底为解放天津,正定华北大学组建了“天津美术工作队” ,我从“工学团”调到“美工队” 。队长是胡一川同志,成员有马达、李琦、杨伯达等共18 人,我们从正定步行到胜芳待命。“美工队”的任务是在天津解放后,立即筹备入城式,画领袖像,布置会场,因此要求与解放军同时进城。

1949 年1 月14 日,解放军开始攻打天津。炮声响起,“美工队”从胜芳向天津急行军,夜半我们看到解放军押着大批俘虏走过来,胜利的喜悦令人激动。解放军仅用29 个小时天津就解放了。“美工队”于15 日下午踏上了进城的公路,这时,我们看到一车一车的烈士,用白布裹着,从城里出来,我们顿感灵魂的震撼。烈士们出城,我们进城,我们进城做什么?这是一个尖锐的问题,是对人生最终目的的思考。大家脱下帽子向烈士行注目礼,我心中默默宣誓:继承烈士遗志,一生为人民服务 。

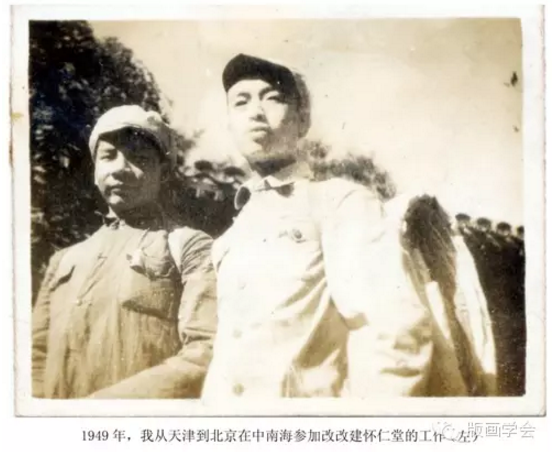

制作政协会徽

在天津解放军入城式结束后,我和李琦被作为军代表派往“中纺机械二厂”做接收工作。

1949 年4 月接收工作结束。我们被调回北平华北大学本部。我被派往中南海参加改造怀仁堂的工作,装修政治协商会议会场。总设计师是张仃同志,我担任木工组组长。张仃同志设计的政协会徽由我带领“北平电影制片厂”的高级木工制作完成。1949 年9 月27 日晚接到上级指示,将会徽悬挂于中华门上。我们将会徽运到中华门前,没有吊车,用“千斤顶”将卡车的车头摇起来,打开车灯,灯光直射中华门。用大“沙稿”(很长的木料)斜架在中华门前,将会徽靠在上面。用粗麻绳栓在会徽顶端,由我背着绳子从侧墙爬上中华门,将绳子丢向中华门后面。前面有数个人喊着号子用木棒向上顶,后面有数十人同时喊着号子用绳子往上拉,每次只拉十几公分,小心翼翼的终于将会徽牢牢的固定在中华门上。天亮后,我们的任务完成了,上交了“中南海出入证” ,各自回家。我骑自行车围着中南海转了一圈,中南海四周围墙都挂满彩旗,转到后门,发现围墙上有一面彩旗歪了,我想进去将它扶正,警卫不准,我这才意识到我从此不能再出入中南海了。回忆在中南海的四个月,曾见过朱总司令,也曾与中南海干部一起吃过四个月大灶,心中倍感珍惜。我到马路对面北京图书馆借了梯子,在警卫和图书馆工作人员的监视下,从墙外把彩旗扶正,固定好,还了梯子,回单位睡觉。当晚听广播“中国人民政治协商会议在京召开” 。

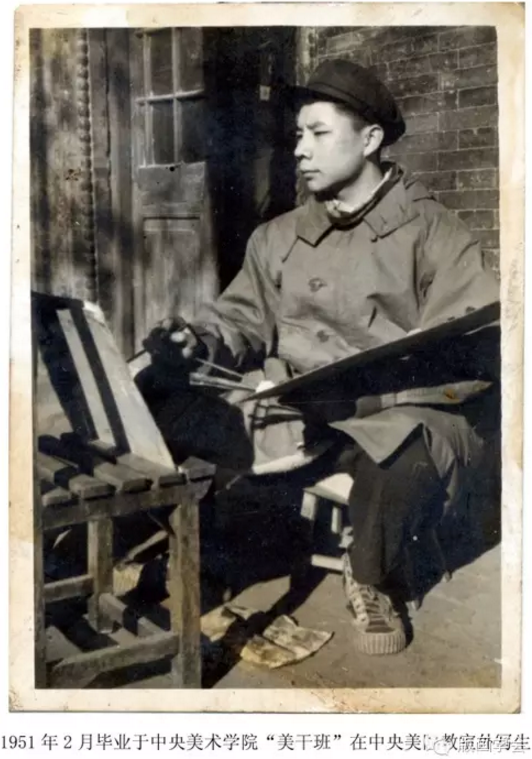

“你们要为新中国美术作贡献”

建国以后,“华大”美术系与国立艺专合并,成立中央美术学院,我被调到中央美院“美术干部训练班”学习,班主任是胡一川同志和罗工柳同志。“美干班”的教学综合了鲁艺和国立艺专两种传统的优点,重视基本功,重视深入生活和创作。徐悲鸿先生安排从法国回来的滑田友先生教素描,蒋兆和先生教国画写生,徐先生经常来课堂指导,并分批邀请我们到他家里看他的原作和收藏,讲解《八十七神仙卷》的神韵。在理论方面艾青同志讲文艺思想。

王朝闻先生讲新艺术创作论。创作方面罗工柳同志组织“看稿会”发扬民主,讨论画稿,调动学生的创作激情,掀起一个个创作热潮。我画了一幅抗美援朝宣传画《谁要是侵犯我们,我们就叫他灭亡》,新华社将此画发了通稿,人民日报和全国各大报刊都刊登了,新华书店还出版了小画片。另外我还和同学合作出版了几本连环画。

我在“美干班”学习时,热情十分高涨,在“学好本领为人民”的思想指导下,争分夺秒的苦读毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》和车尔尼雪夫斯基的《美在生活》等马克思主义美学。中午休息时跑到国际书店阅读古今中外的画册。晚上熄灯后到路灯下看书。星期天找一个僻静的地方,面对一幅名画印刷品一看就是几个小时。老师们对“美干班”同学寄予很大希望。悲鸿先生、江丰同志、胡一川同志、罗工柳同志他们在讲话中都包含一个意思:“希望你们为新中国美术做出自己的贡献”当时,共和国刚刚成立,是“长征走完了第一步”,新中国美术是什么样子,要靠美术工作者去创造。我急切地要求到火热的斗争中去,磨练自己,在伟大时代的哺育下,为新中国美术作出自己的贡献。

毕业时,丁井文老师问我想到哪里工作,我说“到西藏” 因为“进军西藏统一中国” 是千载难逢的伟大事业。错过不会再来。于是学校分配我到西南局组织部报道。

我与藏族人民结缘

1951 年我到了西南局组织部,领导说:“西藏在修路,目前没有美术编制,新华日报要人,你去那里”。我想新华日报是西南大区报,覆盖云、贵、川、藏,今后会有机会去西藏的。

新华日报美术组组长是李少言同志,副组长是牛文同志,他们都是抗战时期的老版画家,政治上强,又懂艺术,在他们的领导下,我进步很快。加入了中国共产党。新华日报下属有一个《大众画报》社结合当时的土地改革、抗美援朝、“三反”、“五反”等运动用图画进行宣传,没有摄影,只能靠几位青年美术工作者自己采访,自己编连环画提纲,自己画。

《大众画报》半个月一期,每期要四、五十幅作品,发行五十万份。很受欢迎,也很锻炼人。

我任《大众画报》美术组副组长,两年多的日夜奋战,使我初步掌握了美术创作的规律。

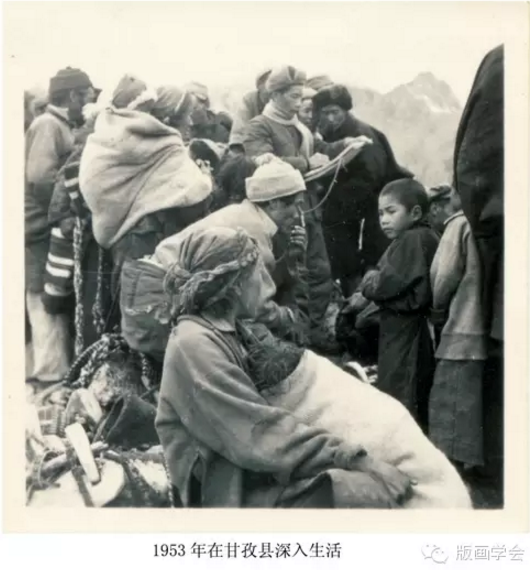

直到1953 年我才有机会与牛文同志一起进藏。牛文是老红军,在内地他是领导干部,到了藏区就“一无所有”了,没有汽车,没有翻译,只能蹲在公路上拦车,好不容易拦下一辆,司机探出头来骂道:“你们找死呀!”一踩油门开走了,我们灰头土脸继续拦。公路以外就是农奴制社会,到寨子里去,有些藏民会把狗拴住,让我们进去。有些主人没有栓狗,藏獒就扑上来了。画人说是画走了灵魂。画风景,说是画地图,没办法,只好向上级写报告要求“挂职”。很快批下来,牛文同志任甘孜县营官区委机关党委书记,我任学习委员,从此我们和基层干部一起到藏族人民中间去,宣传党的民族政策,培养积极分子,发展党员,配合医疗大队为人民看病。用自己的真心和行动取得人民的信任。

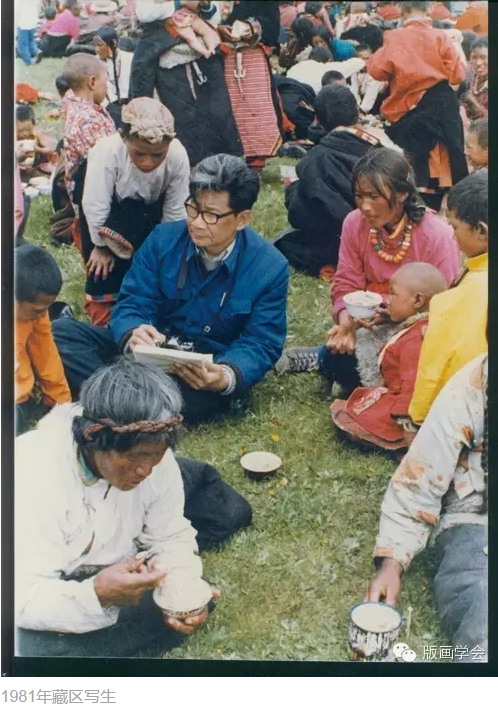

经过半年的忘我投入,我交了不少藏族朋友,尤其像“支前模范曲美巴珍”这样一代新人,在他(她)们身上我看到了从农奴制度的绝境中爆发出来的巨大生命力。这种生命力令我魂牵梦绕。从此,我把藏族地区当做自己的创作基地。六十年来,只要有机会我就去西藏或甘孜,阿坝深入生活,多则半年少则两个月,去过20 多次,哪怕是高原缺氧、塌方、泥石流、大雪压垮帐篷、狂风吹跑画具、夏天落入陷泥坑,冬天困在唐古拉山顶,住雪洞、地窝子,几次与死神擦肩而过,也没动摇。可以说,我这一生与藏族人民结了缘。

作为一个美术工作者,我庆幸生长在这个伟大的时代,亲身经历了西藏从农奴制到社会制度的伟大变革,也经历了改革开放以后西藏的腾飞,时代教育了我,藏族人民哺育了我,我也企图全力去表现这个时代,塑造这个时代藏族人民的精神风貌,我的真诚反映在我的作品之中,下面我想通过几幅作品谈谈我的艺术人生。

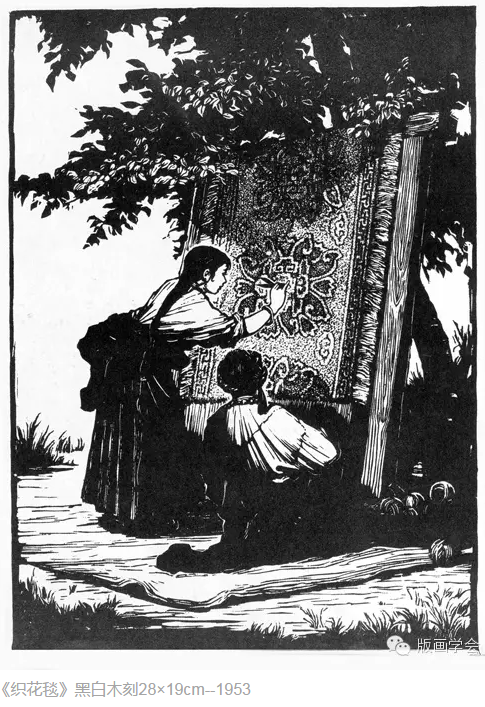

关于《织花毯》

《织花毯》是我1953 年刻的黑白木刻。

1953 年我在甘孜深入生活,在营官区委“挂职”,曾到土司的庄园拜访。他家后院有织地毯的人,这些人衣裳褴褛,十分贫困,而所织的花毯却十分精美,令人感动。

回来以后,想刻成木刻,表现普通劳动者传承并创造着民族文化。在这幅作品中不想强调人民的苦难,而想强调人民创造着美。毯美人更美。刻了两个青年藏女正在织花毯,其中一人站立,用剪刀精心修剪花纹,以此情节为核心构成一幅抒情性画面。

藏族地毯色彩丰富,加之地毯处于树阴之下,更显层次复杂,用什么刀法表现找不到参考,我试验了多种刀法都不满意,最后用三角刀挑出大小不同的白点,疏疏密密,表现出地毯花纹在阴影中的变化,不仅层次丰富了,而且毛毯质感很强。

木刻的刀法看似小事,但它在一定程度上决定着作品的质量。

中国古代(传统)版画是复制国画,其刀法有一套程式化的表现技巧。中国新兴版画是创作版画,面对生活中的万物,刀法需要创造。这也是新兴版画生命力之所在。

我没有想到这幅小版画会产生很大的影响,它入选了全国第一届版画展,并送到苏联展出,苏联“星火杂志”将它放大刊于封底,大英博物馆收藏。中央美院李桦先生来信调我回美院,协助他畴办版画系。我谢绝了,因为我的情感已被高原所系。

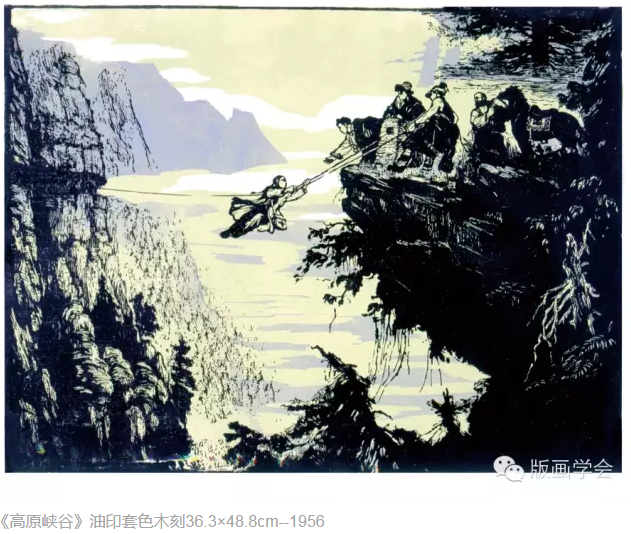

关于《高原峡谷》

《高原峡谷》是1956 年刻的油印套色木刻。

1953 年我随“医疗大队”到甘孜农、牧区为藏族人民巡诊,在高原摸爬滚打几个月。当时中央的政策是“进军西藏,不吃地方”。医疗大队的吃、住、行也都是自己解决,自带帐蓬、干粮,骑马下去,在风雪暴雨中出诊,相当艰苦。医生都是从北京、上海、大医院选出来的青年专家,他们怀着为人民服务的信念,不怕脏,不怕累,在牛棚里为藏族妇女接生,在酥油灯下做手术,他( 她) 们的事迹感动着藏族人民,也感动着我。

回来以后,我画了不少画,如铜版画《医》等,但影响不大,究其原因是陷于具体事物的描写之中,跳不出来,思想境界展不开。后来我想到遛索,遛索是高原上原始的交通工具。医生背着药箱通过遛索过江为藏民看病,凌空的医生形象非常突出,岸边有藏族人民伸出手接应。在高原峡谷之间,遛索成了汉、藏民族情感的纽带。这幅作品用形象语言体现出医生的献身精神和民族团结氛围。

《高原峡谷》获1956 年全国“第一届青年美展”一等奖。

关于《扬青稞》

《扬青稞》是1957 年创作的套色木刻。

1956 年10 月至1957 年2 月,我再去西藏深入生活五个月,这时的西藏还没有民主改革,生产力极其低下,藏族人民在房顶上扬青稞,我画速写的目的是想捕捉劳动之美,并没有想创作。在画的过程中发现藏族妇女托着盛满青稞麦草的簸箕站立着,一动不动,口中在吹口哨。

我问吹口哨作什么?答“唤风”。我心一动,在藏族人民心中,人是可以“唤风”的。我立即走下屋顶,从下面往上看,藏族妇女高大的身影与天空融为一体,云和麦草都在飘动,宇宙在运行,人类在劳动,突生出一种永恒的神圣感。这种感觉一直环绕在我心中,挥之不去,时而真实,时而虚幻。

回来以后,画了很多草图,有素描的,有油画的,最后落实在版画上,三个人在房顶上形成稳定的“山”字,云的走向与飘落的麦草一致,它们斜穿于人物之间,藏族妇女有向有背互相呼应,表情严肃。这是天、地、人之间的关系。

这幅版画当时很受欢迎,还参加了苏联举办的“社会主义国家美展”,苏联《造型艺术》杂志也刊登了。

“文革”时,把它当作“黑画”批判,说作者在农权制度统治下把《扬青稞》刻的那么美,像“天女散花”是“阶级斗争熄灭论”。白天红卫兵批斗“黑画”,晚上这些“黑画”又被红卫兵偷走收藏。可见作品是好是坏,他们心中还是有数的。

关于《藏族女孩》

我们在藏族牧区深入生活时,住在小帐蓬里,常有藏族小孩来看我们,他(她)们靠在帐蓬门口,并不进来,想去抱她,她就跑了,“矛盾的魅力”。这些孩子四、五岁就帮助大人干活了,朴实、听话、乖的很。对新鲜事物既好奇又腼腆,有一种特殊的“味道”,这种“味道”很令人着迷,闭上眼睛就会出现。我像是“怀了孕”,为给“胚胎”增加营养,我观察很多孩子,直到她最后脱离“母体”而独立“生存”。

这中间也走过弯路,总想给孩子找个理由,她看什么?堪探队?医疗队?画了很多道具在前面,孩子成了配角,艺术创作越想说明,就越说不明,绕了一圈又回到原点。我不是就对这孩子的“味道”感兴趣吗?就把孩子靠在画框子上,看外部世界就行了,没有人会追究她看什么。抖落一切多余的东西,用最洗练的刀法刻画出鲜活的灵魂,才是艺术的真谛。

素材、题材都是为创造艺术形象服务的,艺术形象往往会大于主题。典型形象是时代的反射。

《藏族女孩》中国美术馆收藏。入选《中国现代美术全集》,在日本获金奖。

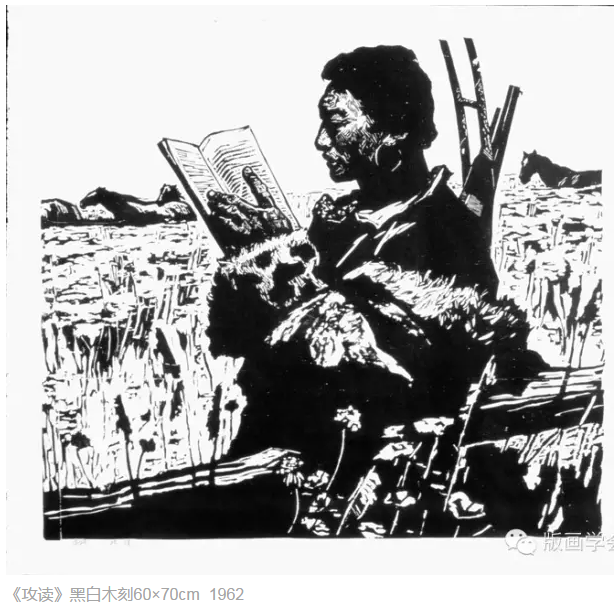

关于《攻读》

《攻读》是1961 年刻的黑白木刻。

1959 年西藏民主改革以后,翻身农奴分得了牛、羊、土地,成了主人,要建设好家园必需要提高文化。于是在藏区掀起“扫盲”运动高潮。

我在藏区深入生活时,傍晚看到男女老少一起去“扫盲班”学习,他们三、五成群,齐声喊着藏文的拼音字母前进,就像唱进行曲,我常被聘去教普通话。在“远牧点”(牧场)我和流动供销社干部住在一个帐篷,藏族供销员认真地学汉语,拿着小本,对着商品苦读“毛巾”“肥皂”。从他们身上我感受到这个古老民族的新生。

我刻了不少藏族学习的木刻,如《奴隶的女儿上学了》、《训练班学员》、《小学生》等,我更想刻一幅朴实的牧民攻克文化堡垒的形象。这个形象不能太漂亮,也不能太野,是一位憨厚而内秀的普通牧民。为了把握藏族人民的特有气质,我在深入生活时,努力排除头脑中古今中外艺术品已有的审美模式,用赤诚的心去感受这个悠久民族的审美厚度。在与他们同吃、同住、同劳动中,挖掘这一巨大的新的审美矿藏。

《攻读》中的牧马人,不是蒙古人,更不是汉人,他就是散发着“酥油味”的西藏翻身农奴,他一旦有了文化,就如虎添翼,成为掌握自己命运的主人。在木板上画素描是一回事,刻成木刻是另一回事。在木板上画好素描,一刀下去出现了很亮的木头本色,它脱离了原来的素描关系。进入了木刻领域,要用刀去塑造物象。讲究的是刀法之美,刀法的走向,组织,粗细,刚柔,对比,节奏……等等。

我不知道别人的刀法下了多少功夫,我只知道《攻读》的头我刻画了六遍,草刻了三遍,才达到目前这样既写实,又写意的效果。

《攻读》中国美术馆收藏,《中国现代美术全集》(版画卷)用于序言中的插图。

关于《牧场》

《牧场》是1961 年刻的黑白木刻。

上世纪五、六十年代我将若尔盖当作自己的创作基地,它地处黄河边,与青海、甘肃相连,这里水草肥美,藏族形象剽悍而英俊。我到牧区生活,自己带行李,在帐篷里一住就是两个月,白天和牧民一起放牧、割草、拾牛粪、晒奶渣,下午牦牛回来了,妇女都去挤奶,我就帮助照看娃娃。牧民经常开玩笑,叫我“上门”。晚上远近牧民都过来,一起跳“锅庄”“弦子”。牧民已经把我当成他们中间的一员了。我看牧民就是美,举手抬足都有艺术感,《牧场》就是描写她们身上散发的这种美感。

牧女在小山坡上呼唤小牛回来喂奶,她们高亢的呼声穿透草原,小牦牛纷纷跑回来,蹦蹦跳跳十分调皮可爱。妇女们用牛角做成奶瓶,小牛把牧女当成“母牛”,紧贴着牧女的身子,边吃边拱,牧女为了保持身体平衡,用胯顶住小牛,边喂边旋转,她们的体态在动静之中出现了千变万化,显现出美的旋律。她们身上的衣纹,刻画着人体的微妙变化,藏族人民的美在劳动中如此鲜明地、强烈地、具体地呈现在眼前,使你目不睱接,激动不已,把全部神经调动起来,把浑身“解数”都使出来,也难捕捉到。这种美是“别人没嚼过的馍”是美的源头活水,是辽阔草原孕育出来的强大生命力。

《牧场》中国美术馆收藏

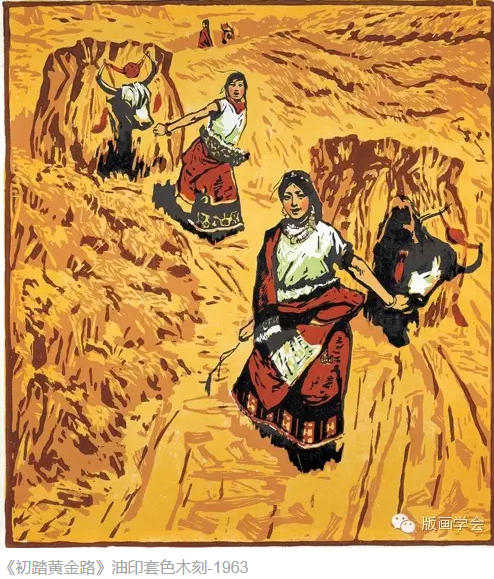

关于《初踏黄金路》

《初踏黄金路》是1963 年刻的套色木刻。1960 年我在一个小山寨参加秋收,这是西藏民主改革以后的第一次秋收,废除了农奴制度,实行谁种谁收,不缴农业税。

地边再没有三大领主的代理人看守,有的是解放军,县区干部帮助秋收的义务劳动。

藏族人民第一次感受到劳动果实是属于自己的,抑制不住内心的喜悦,白天在歌声中劳动,晚上在打麦场跳舞,像是过节。

我被这种情绪所感染,想通过秋收体现“砸碎千年铁索链,一步跨千年”的主题。画了很多速写,构了不少草图,都跳不出劳动过程的具体描写,离题太远。

第二年我又去藏区参加秋收,看到远处藏族妇女牵着驮满青稞的牦牛回家,边走边唱,有一种精神解放的感觉。我想如果把运粮的路放到历史长河中去思考,从麦田到打麦场不过一里之遥,藏族人民却走了一千年,今天才初次踏上黄金路。这个想法是构思的升华,这个构思比画“丰收乐”要深刻的多。有了好的构思,在新的构思指导下,重新调整画面,最后只保留两个人,她们牵着驮满青稞的牦牛,一上一下,一左一右,摇摇曳曳走在旋律之中。有了好的构思和构图,人物画不好也是枉然,我把多年积累的美感都画进去了。上面的妇女昂着头,张着嘴似在唱歌,她挺胸、收腹、挠臂,呈现出典型的藏族妇女的形象,这种动态来自于生活,藏族妇女自古背水,打酥油,形成她们特有的体型和美感,在原生态舞蹈的“锅庄”中表现的十分明显,有悠久的文化品味。下面的那个藏女把一支袖子搭在肩上,走的十分潇洒、自在。我希望读者能从画面上的金黄色调,麦田的斑谰刀法,人们自信的步伐中感受到藏族人民进入了一个新的时代。

《初踏黄金路》入选“中国现代美术全集”并作为版画卷的封面,中国美术馆收藏。

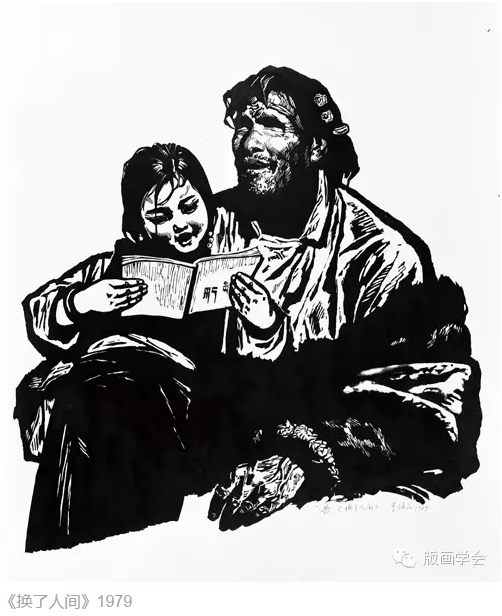

关于《换了人间》

《换了人间》是我1979 年刻的黑白木刻

描写西藏被挖去双眼的翻身农奴听小孙女读书时的情景。

我第一次看到被挖去双眼的西藏农奴,是在1956 年的拉萨街头。那时“和平解放西蔵的协议”签了,但没有改革,拉萨是农奴主的天堂,农奴的地狱。街头有很多乞丐,其中有一些是“犯人”,他们双脚拖着镣铐,镣铐上还锁着一块木头。有一个被挖去双眼的农奴转过身来,我看见他的双眼是两个深陷的大坑,没有表情,像活的“木乃伊”令人震撼,令人心痛。

晚上我们在军区礼堂看电影《白毛女》有些农奴也进来看了,看完后他们捶胸顿足控诉农奴主的罪行,请求解放军将他们留下来。部队首长亲自出来劝说他们回去,否则农奴主会造谣言,说解放军绑架了他们的人而发动叛乱。我不知道他们回去之后会受到什么惩罚,是否会因为“去了不该去的地方”而割断脚筋。面对这些不肯走又必须走的农奴兄弟,我有切肤之痛,这促使我进一步去了解农奴制度。到《西藏日报》资料室查阅农奴社会的调查,访问各种人物的经历,为日后创作打下了思想基础。

我第二次见到被挖去双眼的农奴是在西藏民主改革以后。1965 年,西藏成立自治区人民政府,在人民代表大会上我认识了被挖去双眼的农奴布德,这时的布德已是人民代表,他带着墨镜,心如明镜,谈吐间俨然是社会的主人。经他介绍我去了“西藏福利院”。那里有农奴社会被迫害的很多人,有被砍断手臂的,有被抽掉脚筋的。有一位老人是被挖去双眼的,他迎着太阳坐着,倾听别人谈话,表情复杂,一会纵起眉头,一会微笑,令我感动。

我为他画了一幅头像(后收入到中国现代美术全集素描卷),但是我并没有想到该如何创作。

10 年以后,我在若尔盖牧区深入生活时,在帐篷里为一位老人画像,突然他的表情有变化,好像在听什么。我问他,他说:“你听,我的孙儿在帐篷外读书呢!”我问:“你听的懂吗?”答:“听不懂但很好听。”我很感动。回来以后,我画了不少草图,却很一般化,放弃了。

1979 年我翻看过去的速写时,看到1965 年在拉萨画的《被挖去双眼的翻身农奴》心想如果是这个老人在听孙女的读书,情况就不一样了,他看不见,但他听见了西藏换了人间,我在构图时将小孙女紧紧偎依在爷爷怀里读书,这时老人复杂的表情有了深刻的社会巨变的依据。

《换了人间》获1979 年第五届全国美展二等奖。中国美术馆收藏。

关于《驯马手》

《驯马手》是1984 年创作的黑白木刻

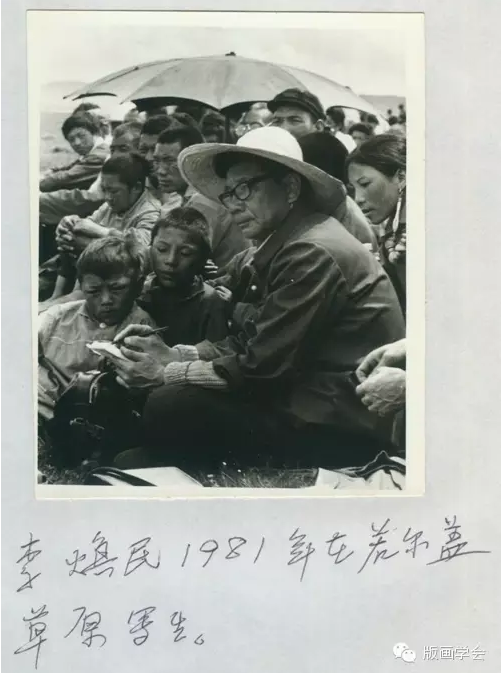

我常去若尔盖,它地处黄河边,盛产“河套马”是中国三大名马之一,驯马在这个地区有悠久的历史,驯马手有高度的专业技能,通马性,受到牧民的尊重。

我到马场写生,当我接近驯马手时,感到他们身上有一种“袭人”的力量,剽悍,血性,力度,大气,在精神上他们会给我“补钙”。

驯马的过程,如套马、上笼头、驯服等 ,都是人与马的关系,很难正面表现驯马手的形象,最后仍是落实在肖像上,画三个驯马手正在专注的观看场内驯马。中间的人有“头领”的风范,左边的驯马手是力度型的人物,右面的一位是小骑手。

这幅作品用粗犷的大刀刻成。要求刀刀都在“节骨眼”上,一刀下去要把对象的自然结构表现出来,如骨头、肉、筋,同时要把强悍的性格塑造出来,传达从远古走来的牧民身上特有的精神气质。

《驯马手》获1984 年全国第六届美展银奖。

关于《高原之母》

《高原之母》是1996 年刻的黑白木刻。

藏族是全民信教的民族,人们走路或者休息时,口里总是念着“六字真言”。在他们心中,山川、湖泊都各有神灵。老人往往在神山圣湖边,拿着经筒一摇就是一天,静静地与天界交流。他们的善恶观,生死观,对大自然的敬畏,对艰难的无畏深入骨髓,令人敬重。

我刻《高原之母》就是想表现藏族人民在雪域高原上的精神境界。这一主题要求把老人刻成像神山一样巍峨、凝重,表现出生活在雪域高原上伟大民族的坚毅、慈祥、力度和特有的精神状态。最初是把老人的脸部作为重点刻画的,突出历尽沧桑之感,刻出之后,感觉在这幅画里刻的越多内在的东西就越少,最后将老人脸部藏于阴影之中,用大刀刻出老人的额头和白发。手、皮毛或轻或重与头部的刀法相呼应。

衣纹用一组组小圆刀松散刻成,不引人注意,每种刀法都各得其所。只要生活底子厚,对对象理解清晰,就可以用“减法”把构图、造型、刀法浓缩到最低限度,有限就向无限转化。

《高原之母》获1996 年第十二届全国版画银奖。

我这一生还刻了不少版画如:《马克思像》、《恩格斯像》、《毛主席来到我的家》、《周恩来总理》、《红军过草地》、《抗日烽火 ——地道战》、《红岩小论插图 —— 许云峰在地牢》、《祈愿和平》《吉祥如意》《宝贝》……等等,不在这里一一详述。但是也有很多重大主题应该反映而没反映,或者虽然画了,却很粗糙,现在回想起来深感遗憾。总之,为人民而艺术是我一生的信念。今后我仍将努力创作,把尽可能完美的精神食粮奉献给人民。

李焕民 2011 年

李焕民,男,汉,1930 年出生于北京。1947 年入北平国立艺专学习,1948 年赴解放区,建国以后调中央美院“美干班”学习, 1951 年毕业,调四川美协工作至今,一级美术师。

曾任中国美术家协会副主席、四川省文联党组书记、执行副主席,四川美术副主席、四川美术展览馆馆长。

现任中国美术家协会顾问、四川美协名誉主席。

自1953 年开始以美术工作者身份去西藏地区深入生活,曾去西藏、甘孜、阿坝等地农、牧区30 余次,每次去多则半年、少则两个月,与藏族人民建立了深厚的感情,曾多次北方丝绸之路写生,到南方丝绸之路考察、主编《西南丝路万里行》一书出版。写生以素描、油画、水墨画为主,创作以版画为主,多次在国内外举办画展,有六幅版画作品获全国美展、全国版画展一等奖、二等奖、银奖,有五幅作品被收入《中国现代美术全集》版画卷和素描卷,有60 余件作品被国内外美术馆收藏。出版有《李焕民版画作品选》、《李焕民书画集》、《雪山红日》(与他人合作)。

1991 年获国务院颁发的“政府特殊津贴”

1996 年中国版画家协会授予“鲁迅版画奖”

2008 年中国文联授予“造型艺术成就奖”

2013 年1 月四川省文联授予“巴蜀文艺奖、终身成就奖”

2013 年1 月29 日中国文联、中国美协联合颁发“中国美术奖、终身成就奖”