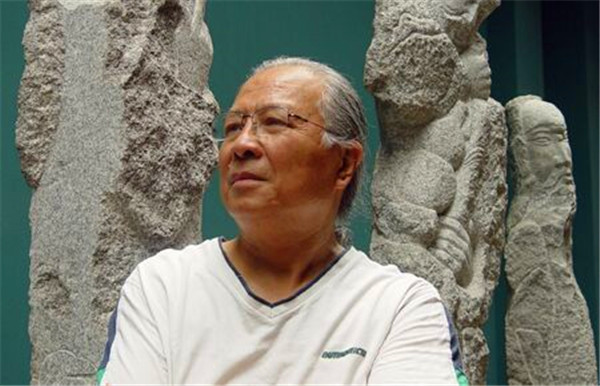

1月7日上午9点50分,著名雕塑家、四川美术学院原院长叶毓山在成都因病逝世,享年82岁。

叶毓山先生1962年完成第一座雕塑《毛主席全身雕像》以后,在40多年的时间里,共创作了上百座著名雕塑作品,分别摆放在全国各地。位于重庆长江大桥桥头的雕塑《春》《夏》《秋》《冬》,位于歌乐山烈士陵园的《歌乐山烈士群雕》都是他的作品。

记者了解到,目前,叶毓山先生的追悼会时间尚未确定,众多学生正从各地赶往成都悼念。跟了叶毓山20年的学生赵向培告诉记者,叶先生对艺术精益求精,他跟老师学习了20年,仍经常被批“恨铁不成钢”。

对艺术精益求精,留下上百经典作品

1月7日,四川美术学院副院长焦兴涛在微信上公布了一条令人悲痛的消息:四川美术学院原院长、雕塑家叶毓山先生于今日逝世,享年82岁。

1935年6月2日,叶毓山在四川出生。1956年,叶毓山从四川美术学院毕业并留校任教。

现在在成都三圣乡从事雕塑工作的一位年轻雕塑师告诉记者,他常年学习和研究叶毓山的作品,家中收藏了好几套叶毓山的作品集,也曾与叶毓山有过短暂合作。

“叶先生是四川美术学院雕塑系第一届学生,我后来在跟他的老师赵叔同(注:四川省雕塑家)学习时,赵老师曾提到过叶先生,并评价叶先生是德艺双馨的大师。”这位年轻的雕塑师尽管是叶毓山先生的小师弟,但他强调,不要提他的名字,“在叶老师面前,我们只有学习的份儿”。

叶毓山后来历任四川美术学院雕塑系主任、副院长、院长、终身名誉院长,四川省文化厅艺术委员会主任、四川省美术家协会名誉主席等职务。

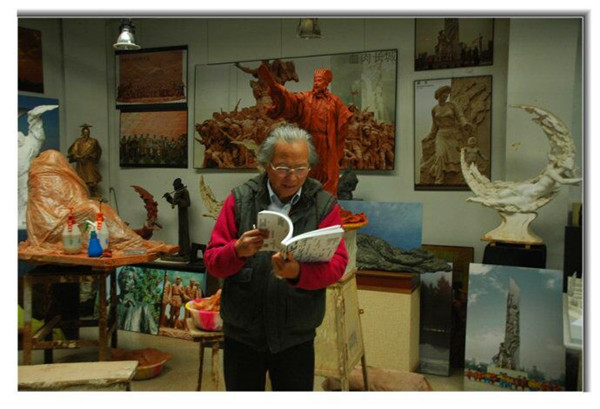

1962年,叶毓山完成了第一座雕塑《毛主席全身雕像》。在此后的40多年的时间里,共创作了上百座著名雕塑作品,分别摆放在北京、上海、四川、重庆、贵州、云南、广西、广州、湖南、安徽、江苏、新疆、长春、黑龙江等全国诸多省、市、自治区。位于重庆长江大桥桥头的雕塑《春》《夏》《秋》《冬》,位于歌乐山烈士陵园的《歌乐山烈士群雕》都是叶毓山的作品。

著名艺术评论家林木曾这样评价叶毓山的作品:叶毓山雕塑作品特点是东方与西方的结合,古典与现代的交融,“用西方雕塑结构糅入汉代雕塑浑朴古拙之感,以天合天之中国观念,用岩石之象征,突出烈士们之不朽,突出长征精神之永恒。

2016年10月30日,为纪念中国工农红军长征胜利80周年,由四川美术出版社出版的献礼图书《丰碑永铸,浩气长存——叶毓山红军长征主题雕塑作品集》在四川省美术馆举行了首发仪式,这本作品集收录了叶毓山9组具有代表性的红军长征主题雕塑作品,分别为《中国工农红军烈士纪念碑》《女红军卫生员》《红军长征纪念碑》《飞夺泸定桥群雕》《飞夺泸定桥纪念碑》《红军突破湘江纪念碑》《忠魂曲》《万水千山》和《彝海结盟纪念碑》。

生活极其俭朴,自己种菜养鸡

几十年来,叶毓山教过的学生无数,很多学生后来都成了雕塑师。而对叶毓山最为了解的,当属近20年来,与他寸步不离的学生赵向培。

1月7日,封面新闻-华西都市报记者拨通正在重庆出差的赵向培电话时,他刚赶到机场,买了最近一班飞机回成都。

“今天早上接到电话,我就不敢相信,前两天还好好的人,怎么就走了。”一开口,赵向培就失声痛哭。

赵向培告诉记者,1997年,他还是个不到20岁的年轻人,当时跟亲人在大理打工。叶毓山先生受大理方面邀请,前往大理打造一幅作品。在其他工友反复雕刻了几块石头,叶毓山先生都不满意后,他毛遂自荐上前一试。

没想到,叶老对他的工作很满意,并认为他有成为雕塑师的潜能,当即决定收他为徒,并把他带回成都。

“这20年来,我和叶老师可以说是寸步不离,吃饭在一起,休息在一起,工作也在一起。”赵向培介绍,学习了几年后,老师逐渐让他参与到作品创作上来,从2000年左右开始到现在,叶毓山的作品他都有参与,也陪同老师去过全国各地打造每一副作品。

但是,尽管他学习了20年,叶先生对他“依旧不满意”。

“老师在艺术上精益求精,容不得半点马虎,容不得出任何差错。批评?每天都要被他批评。他对我说得最多的一句话就是,‘恨铁不成钢’。”

赵向培告诉记者,叶毓山先生尽管在艺术上达到了顶峰,但在生活中却是一个及其简朴的人,“对吃和穿从来不讲究”。

“我们一起在牧马山自己种菜,自己养鸡,叶老师平时经常要求我们,在吃穿上不要浪费,。”赵向培介绍,叶毓山平时爱吃蔬菜,最喜欢白菜、豌豆尖,前几年身体好时,叶老要亲自在工作室外面的地里种菜,这两年虽然没有下地,但每到种菜季节,也会站在地边地边指导,“我们吃不完的剩饭剩菜,叶老觉得倒了可惜,就吩咐我们买鸡仔来养,这几年我们吃的蛋和鸡肉,都是自己的劳动成果”。