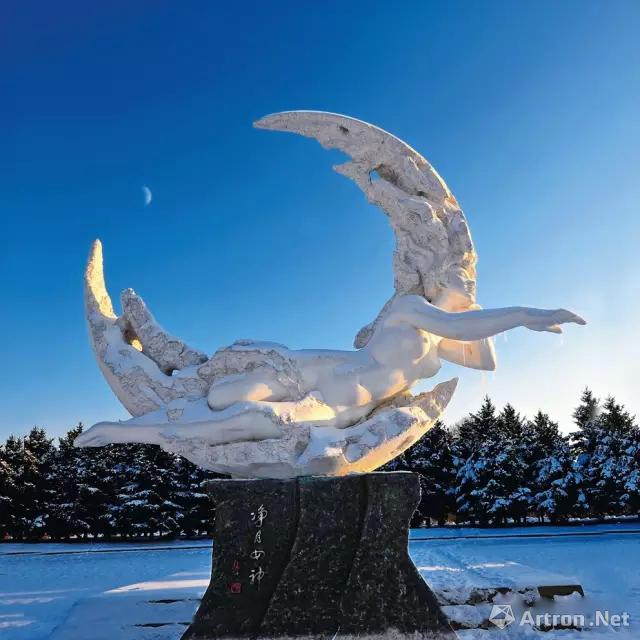

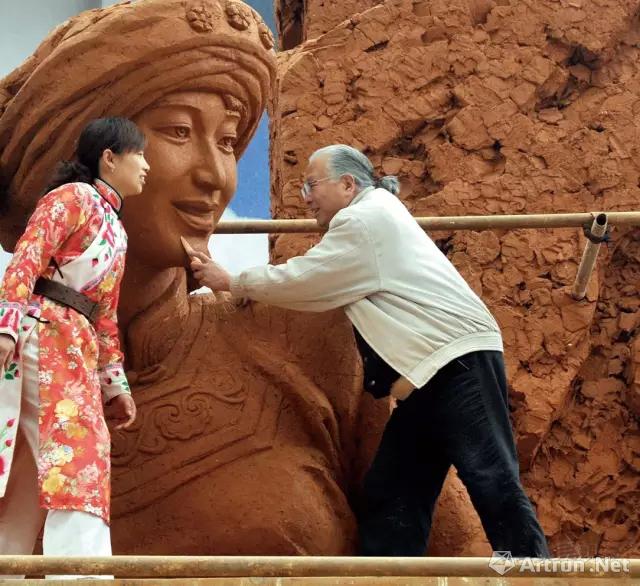

叶毓山 净月女神 高700厘米 2012

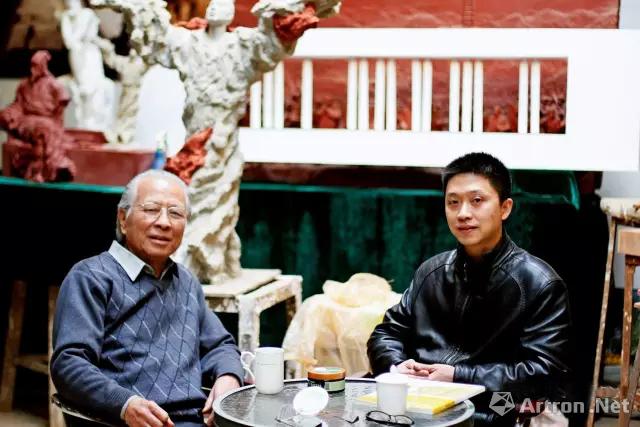

叶毓山,1935年6月生于四川省德阳市。1956年毕业于四川美术学院雕塑系并留校任教,1963年毕业于中央美术学院雕塑系研究生班。1979年任四川美术学院副院长、教授,1983年至1993年任院长。是国家级有突出贡献专家、全国五一劳动奖章获得者、造型表演艺术终身成就奖、四川美术学院终身名誉院长、四川省美术家协会名誉主席。从1962年至今,约172座城市雕塑作品分布在中国的47个城市,并有作品在美国、加拿大、日本等国家陈列。作品《歌乐山烈士群雕》获1987年全国首届城市雕塑最佳作品奖,《大地》获第五届全国美展优秀奖,《杜甫》获第六届全国美展铜牌奖,《春·夏·秋·冬》获1987年全国首届城市雕塑铜奖,《独立·民主》、《解放·建设》获1997年上海全国评选主题雕像一等奖,《红军突破湘江纪念碑》、《独立·民主》与《解放·建设》、《和平·友谊·春天》等5件雕塑作品获2009年由住房和城乡建设部、文化部、全国城市雕塑建设指导委员会联合评选的新中国城市雕塑建设成就奖。 2015年初,屈波在成都牧马山的叶毓山工作室与叶毓山做了此次专访。

2015年,叶毓山(左)在工作室接受屈波采访

屈波(博士、西华大学艺术学院美术系主任,以下简称屈):叶先生,您的作品如《毛主席纪念堂坐像》(主创、合作)、《春·夏·秋·冬》、《歌乐山烈士群雕》等都是我们耳熟能详的,而您从四川农村的一个孩子成长为一名雕塑家的过程,与中国现代雕塑教育的发展基本同步。能给我们具体讲讲您成长的经历吗?

叶毓山(以下简称叶):我生在德阳的一个普通农民家庭,父亲非常重视子女的教育问题,他读过一年私塾,对传统文化非常崇拜。我对艺术的爱好,也是在父亲影响下产生的。逢年过节,父亲领着我到处看门画和彩绘灯笼,还试画过家乡的皮影,父亲就鼓励我并要求我一个月画一张。还有一个关键,是父亲的一个朋友国画画得非常精彩,经常指点我。初中毕业我就考上了成都艺专。

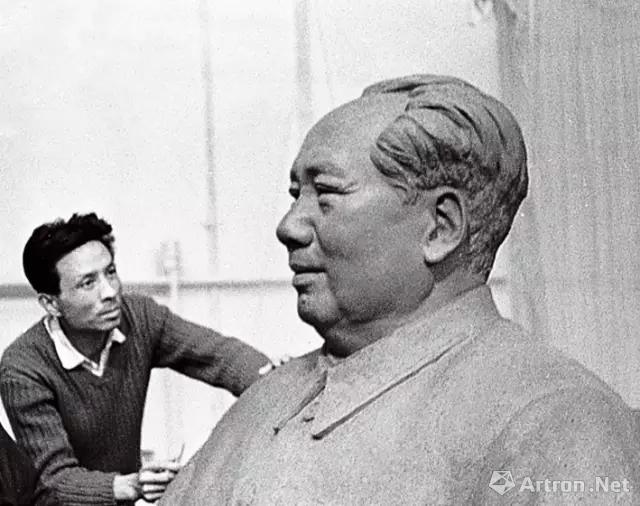

1977年,叶毓山在毛主席纪念堂的毛主席汉白玉坐像的泥塑工作现场

屈:在成都艺专,您应该是打下了扎实的造型基础。

叶:其实艺专前三年是学国画,那时艺专没有开设雕塑课,一直到1953年,艺专合并到重庆,成立西南艺专时才有雕塑专业,我就由绘画转到雕塑专业。因为当时我觉得雕塑立体,有强烈的感染力,所以就转学雕塑了。平时在庙里看到立体的佛像可能也有一定的影响。

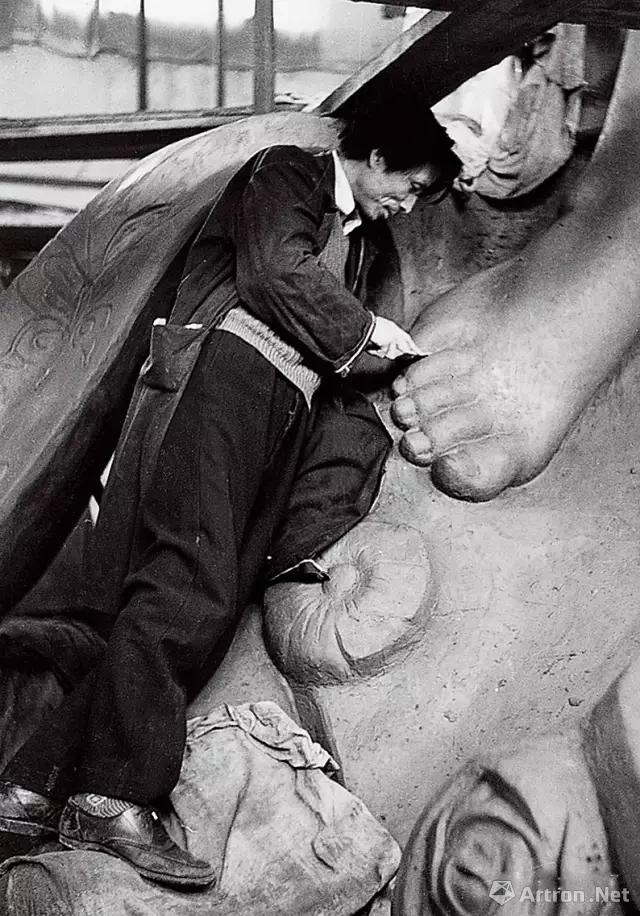

1981年,叶毓山在雕塑《春》的工作现场

屈:当您接触学院雕塑教育的时候,您觉得它与佛像有什么不同?

叶:这就涉及传统的问题。我在学院里学的是西方美术,是苏联模式的教学,平时就画石膏像和模特,一直学到1956年。期间我已感到中国自身的传统非常伟大。我特别喜欢大足石刻。1955年我们同班5个同学步行到大足去用素描临摹石刻。从那以后,四川美院不断地有老师和学生去考察。文化部知晓这一情况后,拨几十万元专款给美院做研究经费。我们当时在石刻原作上翻模,研究时间长达3年,这对我本人和川美的雕塑教学都极为重要。没有对传统的研究就谈不上继承和发展。

1982年,叶毓山(中排中)参加全国高等院校艺术创作教学座谈会

除此之外,我还曾到龙门石窟、敦煌莫高窟以及陕西等地考察。当时我的条件比较艰苦,但非常珍惜学习传统的机会。上世纪60年代去陕西时,我还在中央美院读研究生,经济状况不好,我是从西安徒步去顺陵、茂陵、武则天陵等。没有相机,我就现场画素描,画了好几十幅。尤其是看到以霍去病墓石刻为代表的汉代雕塑,让我备感震惊,我全都画下来了。这是一个研究和领悟的过程。现在我的很多雕塑,尤其是《八仙》,有很明显的汉代雕塑的影子。这意味着在放眼世界的同时,还得立足于本民族的传统。这就是我的艺术观。说到放眼世界,我在50年代学的苏联模式,到了中央美院后学习的又是法国模式,因为我的老师刘开渠先生是留法的。

1993年,叶毓山在制作《青年毛泽东》小样的工作现场

屈:法国雕塑与苏联雕塑的主要差别在什么地方?

叶:法国雕塑更注重艺术规律,更强调艺术家的个性表现。苏联的教学有些呆板,是一种固定模式,在创作上不如法国那样鼓励创新和富有启发性。央美三年半的学习让我受益匪浅。

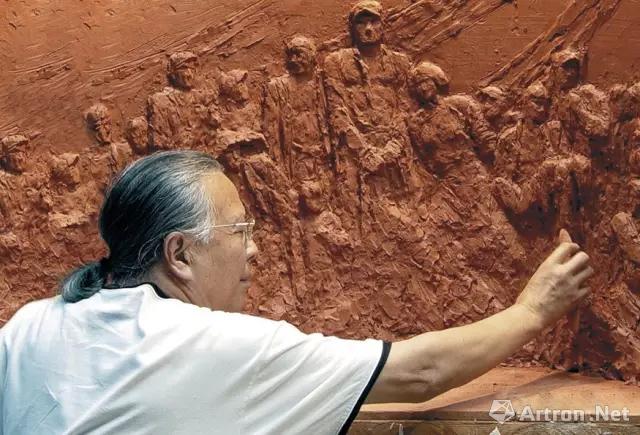

2002年,叶毓山在《百色起义》浮雕工作现场

屈:那么可以说,在您的成长经历中,民间、学院、东方、西方的艺术,您都学习和研究过。这对您的创作有何影响?可否以具体作品来分析这种影响?

叶:就以中国人民革命军事博物馆藏的《毛泽东像》为例来说明吧,这是我的成名之作。当时全国有五六十个方案参选,我成为优胜者。刘开渠先生对我做了很多指导。他认为,作品要集中表现主席的高瞻远瞩、胸中自有雄师百万的革命英雄气概。通过两手后背、迎风挺立、远望前方的姿态,生动体现伟大的军事家、政治家的风度。他肯定这件作品既有中国传统风格,又吸收了西方雕塑的比例、解剖等造型要素。中国传统重传神、写意、简练,这件雕像的简练有中国传统雕塑的影子,但又不死搬硬套。学习西方也没有完全紧跟西方。从这件雕塑开始,到我近期在北川完成的《新生》,我觉得自己是广泛吸取古今中外各种雕塑的营养,但始终是立足于本民族传统的。在创作中,我往往会留一些原石,这实际上是运用了中国写意的手法。《八仙》中神仙的半边脸不刻,将精力专注于对象精神状态的传达。《李白》的长袖飞舞,因为李白是浪漫主义诗人,不细刻衣纹,着重表现他浪漫的精神。

2010年,叶毓山(右)在创作雕塑《新生》

屈:在您的创作生涯中,毛泽东像是最重要的题材之一。1976年的毛主席纪念堂坐像,采用俗称“跷二郎腿”的姿势,引起了极大争议,但方案最终得以通过并实施。在央视一个纪录片里曾如此评说:“毛主席坐下了,一个崭新的时代开始了。”您能否给我们讲讲创作的一些具体细节?

叶:艺术要讲独创性。军博的《毛泽东像》能在众多方案中取胜,原因在于我的独创性。纪念堂的坐像,我又冒险选择了“跷二郎腿”的姿势。当时很多雕塑家到北京做方案,大多数方案是毛主席站着挥手,也有比较呆板的坐姿,唯有我的方案是跷二郎腿,其他人都嘲笑我太不严肃。但是因为我很近距离地观察过毛主席,觉得他是亲切慈祥的人民领袖。选方案时,七八十个方案中所有站像第一轮全部落选了,因为建筑师认为大厅内不适合立站像。坐像中只有我的方案是跷腿,其他都是平腿。最后只剩两件方案,一件跷腿,一件平腿、拿着文件。最终评选时,当时的国务院副总理主持了会议,经过一个多小时的讨论,副总理宣布我的方案中选,因为与会者认为这是毛主席的常态,表现出了他的亲切慈祥。

2007年,叶毓山创作《湖北黄麻烈士纪念馆浮雕》的工作照

屈:这件作品之后,您在1980年创作完成了重庆长江大桥桥头雕塑《春·夏·秋·冬》,对全国城雕的兴起产生了重大影响。这组作品因为采用了裸体作为四季的象征,当时又引起了不少非议。具体情形是怎样的?

叶:这组雕像原是全裸,根本没有现在的袖边和衣领。那时刚刚召开第四次文代会,我想文艺的春天来了,我要做人体雕塑。其他人的方案还是举红旗、抱红书的工农兵形象。我的方案从题材、内容到形式,都有挑战性。我认为,大桥很直,桥头需要人体的曲线破除单调感。结果,方案在《重庆日报》刊登后闹得沸沸扬扬。不过有趣的是,在读者来信中有一半反对、一半赞成,重庆市政府没法,就只得报告省政府,省政府为此出了一个红头文件,批了一句——“重庆长江大桥裸体雕像不妥”,这样重庆市政府就没法继续支持了。后来又几经周折才做成现在的形象。这有点遗憾,但它是历史的见证,见证了改革开放初期两种思潮转换的过程。

2011年,叶毓山在创作《剑门关名人浮雕》

屈:这可以引起另一个讨论的话题,就是城市雕塑如何在艺术家个人艺术追求与普通大众审美水平之间求得平衡。从这件作品开始,您做了不少抒情性的城市雕塑,如大理的《风》、《花》、《雪》、《月》,曲靖的《三江神女》,北海的《南珠魂》,南诏风情岛群雕,长春的《净月女神》等。作为中国城雕的重要参与者和主持者之一,您对其三十年来的发展有什么样的看法?

叶:从80年代开始,因为长江大桥雕塑和《歌乐山烈士群雕》,重庆城雕的影响很大,走在了全国的前列。全国城雕会议分别在重庆和成都召开过。我认为中国城雕从80年代初到90年代初,是一个蓬勃发展的时期。但是随着事业的发展,逐渐出现了一些问题,如制作工艺粗糙、材料使用不当、放置环境不适合。还有,有扎实基本功的写实雕塑很少,抽象雕塑一窝蜂涌现,更严重的是一些单位大批量复制这种雕塑当商品买卖。我觉得这些雕塑内容贫乏、形式单调、模仿外来。还有一种倾向是尺寸不恰当,雕塑往往都做得过大,一来就是100米、120米,和环境不吻合,对环境是一种破坏。所以我主张各级领导不可不重视雕塑,也不要太重视雕塑。不重视它,就是否定雕塑艺术,但太重视了,容易产生乱摆乱放的现象。在这个过程中,雕塑家应该保持雕塑家应有的立场,坚守职业准则,不能为了一己私利而对城雕粗制滥造的现象推波助澜。

2012年,叶毓山(左)在助手配合下创作《净月女神》小样