10月30日,新时代川渝乡村振兴文学建设暨罗伟章创作研讨会在达州举行。图为线下活动现场。

10月30日,“新时代川渝乡村振兴文学建设暨罗伟章创作研讨会”在四川达州以线上线下相结合的形式开幕。研讨会由中国作协创研部、四川省文学艺术界联合会、四川省作家协会指导,四川省文艺评论家协会、重庆市文艺评论家协会、四川文艺出版社、四川文理学院、达州市文学艺术界联合会联合主办。

中国作家协会副主席、党组成员、书记处书记吴义勤,中国作家协会副主席阎晶明,中国作协全委委员、山西省作家协会主席李骏虎,四川省文学艺术界联合会党组书记邹瑾,四川省作家协会二级巡视员罗勇,达州市委常委、宣传部部长陈文胜,四川文理学院党委书记、教授王成端,《四川文学》主编、四川作协副主席罗伟章等出席开幕式。吴义勤、邹瑾作主旨讲话,李骏虎、罗勇、陈文胜、王成端分别致辞,南京大学资深教授丁帆发来贺词。

△吴义勤讲话

吴义勤在讲话中指出,党的二十大刚刚召开,习近平总书记振奋人心的报告是中华民族伟大复兴的政治宣言和行动纲领,本次研讨会是学习、领会、贯彻二十大精神的一次研讨,对中国文学来说,如何讲好中国脱贫攻坚、全面小康、乡村振兴的故事,是时代对文学的召唤,也是文学应该承担的责任和使命。罗伟章的创作体现了对人性的深度把握,对存在和世界、对自然和生命的深刻思考,其纪实文学《下庄村的道路》呈现出主题写作和报告文学写作应有的样子,是文学性没有被题材和主题压倒的作品;《谁在敲门》《声音史》《隐秘史》和《寂静史》代表了罗伟章个人文学创作的新高度。

△邹瑾讲话

邹瑾在讲话中指出,在党的二十大报告中,习近平总书记强调要全面推进乡村振兴,指出全面建设社会主义现代化国家最艰巨最繁重的任务仍然在农村,要求加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。今天的研讨会聚焦新时代川渝乡村振兴文学建设,展开对代表作家罗伟章创作的研讨,就是贯彻执行以上精神的具体行动。罗伟章是进入新时代以来四川、乃至于全国文坛有影响力的小说家,先后获人民文学奖、鲁迅文学奖提名奖等荣誉,其深沉的情怀和优秀的艺术水平是新时代乡土文学创作的新成就。

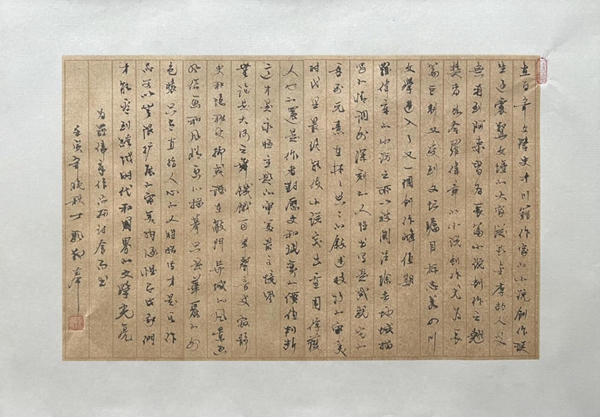

△丁帆贺词

丁帆在贺词中表示,在百年文学史中,川籍作家的小说创作诞生过震惊文坛的大家,从巴金、李劼人、艾芜再到阿来,皆为长篇小说创作之翘楚者。如今罗伟章的小说创作尤为长篇巨制,又受到文坛瞩目,标志着四川文学进入了又一个创作峰值期。罗伟章的小说之所以被关注,除去地域描写的情调外,深刻的人性书写是成就它的重要元素。在林林总总的叙述技巧的审美时代里,最终能使小说突出重围,俘获人心的,还是作者对历史和现实的价值判断——这才是永恒主题的审美最高境界。无论是《大河之舞》《饥饿百年》《声音史》《寂静史》和《隐秘史》,抑或《谁在敲门》,异域的风景画、风俗画和风情画的描摹,只是华丽的外包装,只有直指人心的人性描写,才是其作品可以无限扩展的审美内涵。惟有此,我们才能看到跨越时代和国界的文学光亮。

△李骏虎致辞

李骏虎表示,罗伟章已成为全国现象级的大作家,应充分利用本次研讨机会进行深入、全面地研究。自己专程赴会,一是作为山西省作协主席向四川省文联和作协学习;二是作为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段的驻县帮扶队长,学习川渝乡村振兴的做法;三是向罗伟章学习如何成为一名好作家。

△罗勇致辞

罗勇表示,近年来,四川广大作家和文学工作者高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以人民为中心的创作导向,深入生活、扎根人民,创作出了一批思想性、艺术性俱佳,深受人民群众喜爱的优秀作品。其中,“巴山作家群”历经近40年的持续努力,在文坛产生了广泛影响,为达州为四川赢得了全国性的文化声誉。罗伟章是植根大地、对现实和人性极其敏锐、对日常经验有高度把握的作家,是继阿来之后,又一代四川文学的旗帜性领军人物之一,本次研讨会对罗伟章文学创作的研讨必将推动川渝乡村振兴文学的更大进步。

△陈文胜致辞

陈文胜表示,达州将以本次研讨会为契机,深入学习贯彻党的二十大精神,围绕推进文化自信自强,实现社会主义文化新辉煌的奋斗目标,坚持以人民为中心的创作导向,着力推出更多增强人民精神力量的优秀作品,持续壮大发展要求,着力培育一批达州本土文艺名家名师,为文艺事业繁荣发展贡献更多达州力量。

△王成端致辞

王成端表示,文学与时代、文学与社会、文学与国家,永远紧密相连。文学是时代、社会和国家的一种表达方式,时代、社会和国家是文学的精神内核。罗伟章的作品是写在川渝大地上反映中国乡村脱贫攻坚和乡村振兴题材的优秀之歌。希望参会嘉宾以此次研讨会为契机,就会议的各个议题展开深入探讨和有效交流,积极为推动新时代川渝乡村振兴文学建设建言献策,共同推动川渝乡村振兴文学建设的高质量发展。

在会议研讨阶段,30余位专家学者围绕会议主题,多角度、多层次地展开学术研讨。四川大学文学与新闻学院院长、中国现代文学研究会副会长、省作协副主席李怡,辽宁师范大学文学院教授乔世华,重庆市文艺评论家协会副主席、重庆师范大学文学院副院长(主持工作)凌孟华,重庆师范大学新闻与传媒学院教授唐忠会,杭州师范大学人文学院教授郭洪雷,四川师范大学教授刘永丽,成都锦城学院文学与传媒学院教授范藻,四川大学古籍整理研究所教授、中共四川省委省直机关党校教授何光顺针对罗伟章小说“三史”进行深度剖析。李怡认为《隐秘史》在技巧方法上突破了传统乡土小说以写实为主旋律的艺术范式,显示出奇巧性,但其内在叙事伦理继承的仍是鲁迅现实的精神向度,彰显出作家书写时代、传递社会关怀的自觉性与责任感。刘永丽认为不同的族群因各自文化形态差异,其声音所标志的文化也有各自不同的意涵,《声音史》所构建的声音世界,即是涵盖无穷文化意义的有意味的形式。凌孟华则分析《隐秘史》不同版本的探索与突破。唐忠会认为“三史”呈现了乡村图景的宽度和深度。乔世华认为罗伟章不走聚焦大人物大事件的宏大叙事写作路线,而是试图重建新的历史体系,为微若草芥的普通生民立传代言。范藻论述了“声音书写”建立起的文化坐标及乡愁美学。郭洪雷、何光顺分别从时代性和文学性、听觉叙事角度展开研讨。

中国作协全委委员、山西省作家协会主席李骏虎,山西省作家协会副主席、《小说评论》主编王春林,《思南文学选刊》副主编黄德海,山东理工大学文学与新闻传播学院院长张艳梅,四川省评协秘书长、四川师范大学教授白浩,西北大学文学院教授雷鸣,四川师范大学文学院袁昊,四川大学文学与新闻学院副教授周毅,四川省社会科学院文学所助理研究员何胜莉,四川省社会科学院文学所助理研究员施霞就罗伟章小说《谁在敲门》展开研讨。李骏虎评价罗伟章怀有文学之心、赤子之心和经典“野心”。王春林认为其用高超的书写技艺,精妙的艺术形式,给读者描绘了当下时代的乡村浮世绘,演奏了一曲人情交响乐。黄德海认为《谁在敲门》恢复了乡村自我的生态,展示的不是传统乡村,而是一个跟城市结合,甚至是跟世界结合在一起的乡村。张艳梅从人类学视角论述小说中的民间文化景观,她认为通过“敲”这个动作,把主客体连结在一起,强调对生活和时代的肉身处境和思想介入,家长里短话语包含民间文化的解体与重构、内在冲突性和稳定性。白浩认为罗伟章小说闲聊化的结构和叙事腔调打破西化的戏剧化风格,“无题”式的标题和起言方式是对传统“兴”的复活,构筑起国风体小索的当代复活。雷鸣、何胜莉分别从乡土小说范式转型路径、新时代中国特色乡村治理角度展开论述。

中国作家协会副主席、《文艺报》总编辑阎晶明,四川大学学报(哲学社会科学版)常务副主编、青年长江学者周维东,重庆师范大学文学院教授杨姿,四川文艺出版社总编辑张庆宁,四川大学文学与新闻学院教授陈思广,西北师范大学传媒学院戏剧影视文学系主任赵勇,四川文艺出版社编辑室主任路嵩针对罗伟章非虚构文学创作展开论述。阎晶明从乡村文学建设和罗伟章创作之间的关系进行研讨,认为罗伟章在创作中呈现出生命话题的特点,为中国现当代乡村题材创作提供了有益启示。杨姿认为《凉山叙事》是新时代的脱贫纪实,其从人类学、文化学、宗教学、民俗学等维度探索贫困成因和解决路径,从而搭建了新的纪实结构,促成了报告文学的文体创造。张庆宁从编辑出版视角出发,认为《凉山叙事》越过了千篇一律的“经济扶贫”,直接聚焦到文化层面,触及“扶贫”的根本。赵勇提出,作为一部纪实文学,《凉山叙事》独特的“史诗”气质,值得深入探讨。路嵩从编辑《凉山叙事》的经历出发,认为本书在行文过程中始终伴随思辨,始终满怀感动,一方面是因为作者理性的思考,另一方面是作者对凉山这片土地的热忱。

全国政协委员、中国作协小说委员会副主任潘凯雄,西北师大传媒学院院长、甘肃省电影家协会主席、甘肃省当代文学研究会会长徐兆寿,四川文理学院文学与传播学院院长曾宪文,四川师范大学文学院副院长谭光辉,四川省社会科学院文学所所长、研究员,四川省文联副主席艾莲,四川省文艺评论家协会副秘书长、副研究员李立,《当代文坛》编辑王菱围绕罗伟章创作特点、艺术风格、人本精神等话题进行深入交流。潘凯雄认为“介入”和“社会关怀”是文学创作的两大核心要素,这两大核心要素在罗伟章整个文学创作中一以贯之,并不断丰富和深化,这个丰富和深化的过程也是其对艺术独特性追求的过程。徐兆寿指出,如果说罗伟章过去的写作更多的是表现一种文学的态度、观察世界和社会的态度,以及一种作家的志向志趣,那如今罗伟章的作品已经发生了巨大转变,这就是我们为什么要谈罗伟章的意义。曾宪文提出,罗伟章作为一位在创作上具有鲜明地域特色和现实主义精神的小说家,其小说除了具备一般现实主义小说的地域性、真实性、批判性的特点外,还具有强烈的历史意识,显示出超地域性。谭光辉认为罗伟章近年来的创作呈现出“虚实同构”“去中心化”及“听音察意”的特点。艾莲称罗伟章《谁在敲门》的写作就像四川盆地的蚕,蜕了四次皮,吐丝作茧,终成一颗完美的蚕茧。李立则从罗伟章小说与报告文学、小说与文艺评论、个体写作与个性生活的三种平衡进行探讨。王菱着重从罗伟章小说《世事如常》的叙事立场展开论述。

在研讨会闭幕式上,罗伟章向主办单位、线上线下参与嘉宾表示由衷感谢。他认为,作家的光荣使命是对世界的发现,其中包括对故乡的发现。故乡与作家在精神层面是共同生长、相互辅助的关系,故乡的山水、历史和人文立定作家的根基,也成就作家的想象。如果说未经审视的人生不值得过,未经审视的故乡和生活也就不值得书写。写作从本质上讲是提醒生活和心灵的缺席,所以,一个作家要始终保持耐心、保持昂扬的精神气象,保持与自我灵魂相契合的价值判断,保持清醒和自觉。同时,要强调有效想象,避免让文学矮化、窄化、庸俗化。

△罗伟章发言

△李明泉总结

中国文艺评论家协会副主席、四川省文艺评论家协会主席李明泉作大会总结,指出本次研讨会以新时代乡村振兴文学建设之名而聚集,汇聚起多个行业、多家单位的力量,得到两位中国作协副主席、四位鲁迅文学奖获得者的关注,集合了来自北京、上海、山西、山东、辽宁、浙江、甘肃、重庆、四川等多个地区的评论家和专家学者。本次会议对从脱贫攻坚到乡村振兴现场的代表作家罗伟章作品进行解读,对其创作深层机制进行发掘,对其艺术经验进行系统化梳理和研究,对其成就和成就下面隐藏着的艺术追求精神进行表彰和发扬。本次研讨会主题鲜明、研讨集中、交流充分,研讨成果既有视野广度、理论深度,又有思想高度、情感温度,是一次在二十大精神指引下的文学创作实践与批评领域的学术盛会。

闭幕式上,还进行了四川文艺出版社总编辑张庆宁、罗伟章向四川巴山作家研究院的赠书仪式。

△赠书仪式现场。从左至右:邹亮、张庆宁、罗伟章、赵定贵

△研讨会合影