从永丰村长势喜人的秧苗到三苏祠苏门三杰千古文章、从古村落传统建筑及淳朴民风遗存到以竹为钢、用竹创造美的现代产业,连日来,“我眼中的新时代—四川省主题采风眉山行”的艺术家们以足迹为线,把眉山市的千年厚重文脉和苍山翠野间极具川西人文特质代表性的故居小镇如珍珠般串联,眼光逡巡之间,艺术精灵也如山间清泉于胸中激越跳荡着……

为贯彻落实党的十九大及十九届历次全会、省第十二次党代会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的系列重要讲话精神,特别是在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神,践行以人民为中心的文艺方针,践行习近平总书记来川视察重要指示精神,扎根基层、深入生活,努力创作出有深度、有温度的文艺精品迎接党的二十大胜利召开,接续推进乡村振兴,推动治蜀兴川再上新台阶。中共四川省委宣传部、四川省文联、四川省作协组织实施了“我眼中的新时代—四川省主题采风创作活动”。活动第十组由文学、音乐、摄影、民间文艺四个艺术门类的专家组成,6月20日—24日在眉山市东坡区、彭山区、青神县、丹棱县、洪雅县5个区县开展了为期5天的采风创作活动。

01

紧随总书记步伐,从端好中国饭碗到优秀传统文化基因传承

岷江之畔的眉山市东坡区太和镇永丰村,是习近平总书记刚刚在6月8日考察四川的第一站,巧合的是这也恰恰是四川省主题采风创作活动第十组向省委递交报告中的第一站。紧随总书记的步伐,采风团乘坐的中巴车从成都的武侯区永丰路穿过二环路永丰立交桥一路向南,经过一个半小时的行程,即来到位于眉山市东坡区太和镇的永丰村。在总书记曾经站立过的田间地头,采风团成员顶着烈日,一面认真体会着“中国人要把饭碗牢牢端在自己手中,而且要装自己的粮食”这句话的深切含义,一面望着良种试验田两边的高铁、高速公路、老成昆铁路线上奔驰的现代化机车。中国传统农业社会的代表物和现代工业文明的代表物这一刻是如此和谐共存于一个画面,象征着古老的中华文明正如这一幕所表现的一样,焕发出新时代的蓬勃力量,毫不停歇地奔向未来。

(永丰村的良种试验田和农村污水净化处理)

(永丰村医务室)

踏入古木参天的三苏祠,把中华文脉传承再次深深刻入我们的基因。

从兄弟银杏到苏宅洗砚井、从黄荆教子到同榜进士,苏氏的家风传承和苏家三杰的文学成就,又让采风团成员把中华文化、中国精神的价值符号和文化承载引入更深的思考。坚定文化自信继而坚持道路自信,用五千年中华文明的源头活水滋养当代中国人民的精神气质,才能孕育出当代中国人大江东去的英雄气概和海纳百川的博大胸怀。

(眉山三苏祠千年文脉传承)

02

培养本土艺术人才,从音乐工作室到非遗传承竹艺编织

彭山区的半壁山房音乐名家乡村工作室

一曲《姑娘我爱你》登上2010春晚,彭山区建立音乐名家乡村工作室就是希望能借助本土词人余启翔的力量,把艺术的种子撒播于彭山的山水之间、心灵之间。让这一方水土真正成为一个《不老的地方》。

(彭山区半壁山房音乐名家乡村音乐工作室)

(彭山区本土音乐分享会)

说起丹棱县大雅堂,自古文人雅士多奉为心中圣殿。大雅堂系北宋丹棱名士杨素为实现黄庭坚弘扬诗圣杜甫的现实主义诗风而建。大雅堂历时三年建成,内藏黄庭坚手书杜甫两川夔峡诗碑300余方,黄庭坚欣然题名“大雅堂”,并作《刻杜子美巴蜀诗序》和《大雅堂记》叙其事。以“诗书合璧”的人文遗韵名噪华夏,成语“难登大雅之堂”典出于此。新时“大雅堂”为2013年在明末毁于战火的遗址上重建。登堂怀古,杜甫的“诗”、黄庭坚的“书”、杨素之“义”,再现千年诗书文化,鼓励今人效法先贤,弘扬大雅之风。

(登大雅之堂并与唢呐传承人亲切交谈)

“宁可食无肉(古音ru),不可居无竹”。竹子在中国文化中是一个非常特殊的存在。中国古人常在房前屋后种植竹子,不光饮食起居都可由竹所得,甚至于坚韧向上的竹节也被古人引喻为高洁的品性。眉山市青神县就有这样一群人,他们在与竹为邻的生活中经过一代又一代的摸索和总结,不但用竹子做成各种生活用具,尤为独特的是他们可以把厚度1厘米薄薄的竹片仔细分为12—22层厚度仅如蝉翼一般,再染上各种颜色编织成各种图案:栩栩如生的人物照片、动物图案;几可乱真的古人书画、虫鱼花卉;甚至于换个角度就看不见的慈悲观音。这群人中有个代表人物,国家级非遗青神竹编代表性传承人、全国劳动模范陈岚。他带领乡亲们共同劳动、共同致富,及至参与“一带一路”,把中国人的竹子致富经念到了东南亚和非洲,让竹编成为中国联通世界的名片;用爱心和灵巧的双手编出了幸福美好的生活。

(调研青神县竹编艺术馆)

(调研青神县陈岚竹编非遗传承工作室)

(调研洪雅县竹元科技公司竹钢生产)

03

幸福古村落,振兴向未来

在青神县汉阳古镇,采风团成员见证了公平秤制作和手工打铁技艺两项非遗传承。公平秤制作把民心中对于公平的向往和对为政者以民为上的期待融入计量工具的精心制作,滴汗成钢的手工铁器打制则把中华先民顽强拼搏的意志通过每一个具象的敲打动作凝聚在每一件精美的钢铁用具之上。虽然当代的各种商品已极大丰富,但象征华夏民族传统精神内涵的技艺传承更多地化为了传承者身上的一种情怀。这种情怀又感染了每一个到过古镇或者看过这种技艺的国人,因此这种根植于文化传统的价值观就会一直保存在每一个真正的华夏儿女心中。中华优秀传统文化还扎根在老百姓心中,继续为中华民族的成长、复兴起到积极的作用。

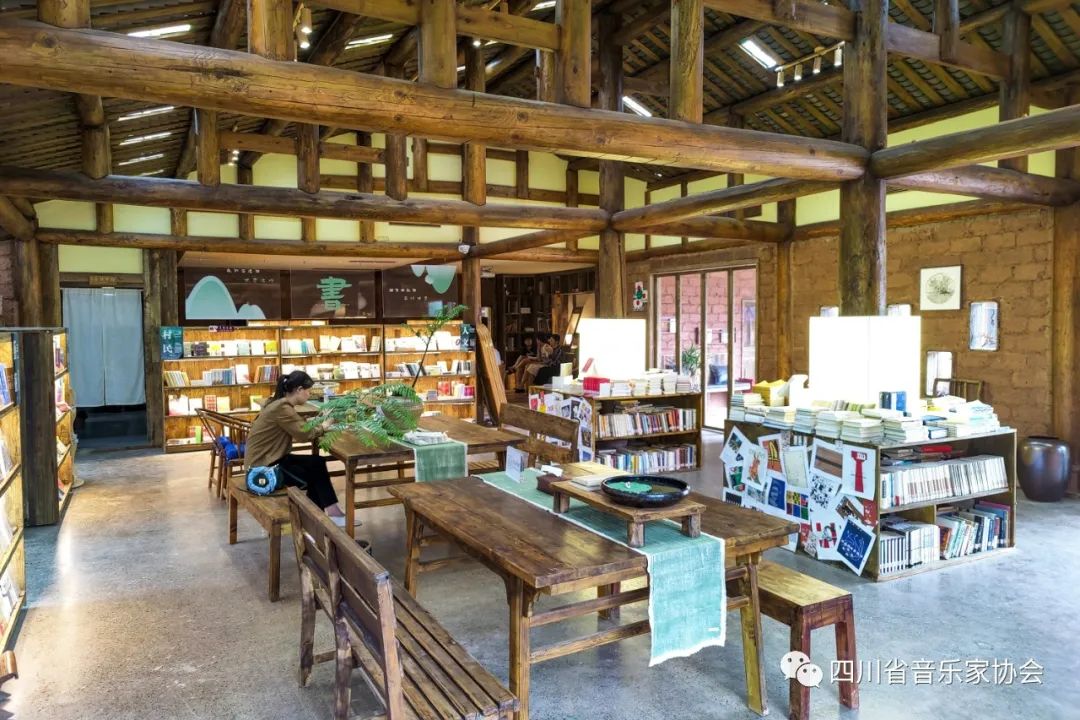

青神县汉阳古镇图书馆

一部《被爱情遗忘的角落》,让丹棱县的幸福古村在上世纪80年代火遍大江南北,该村的川西民居依山而建,是少有的保存相对完整的古村落。整个村子以苍翠山林为基,以红砂石文化为根,以民居、庭院、古道、古桥、奇石景观为代表,其千年银杏树、清代石拱桥、大寨梯田、盐铁古道、古城牛角寨等自然景观与人文景观齐聚,在新时代乡村振兴战略指引下,正朝着更加幸福美好的明天迈进。

(丹棱县幸福古村)

在被誉为“烟雨柳江”的洪雅柳江古镇,采风团成员邂逅了一场夏日的雨。听淅淅沥沥雨打蕉叶、观烟云如轻纱围脖绕青翠群山、透过中西合璧曾家园的窗棂怀想这座老宅院当年盛景、于古树盘根的吊脚楼上凭栏探寻悠久的水码头,艺术家们浪漫的天性在此地得到极大释放。

(柳江古镇调研)

“一座古村青山藏,村名复兴是青羌。黄发垂髫怡然乐,耄耋歌喉千年扬。”瓦屋山麓的洪雅县复兴村,为秦灭楚后迁徙楚人与当地羌族融合后形成,特殊的历史境遇,使远隔千山万水的楚声和羌韵在此相遇,由此孕育出独特的文化与民俗。在复兴村走家串户,如同游走时空长廊、浏览历史画卷,生活在此地的楚羌后裔,自然、随意将古老的文化和承继自祖先的器物融入日常生活之中,如此生动而鲜活。深厚的历史底蕴和绵长的文化传承,在青羌民俗博物馆中向采风团的艺术家们娓娓诉说。而被称为楚羌文化“活化石”的复兴锣鼓和山歌,则为一代代复兴村民奏唱着和谐。至夜幕初下,在矗立于天地间平整状如桌台的瓦屋山下燃起一堆篝火,围着火堆的舞者,身着滚有红色花边的青色衣衫,跳起既有羌族锅庄的粗犷豪放、又有中原古时宫廷典雅柔美风格的舞蹈,最终把复兴村楚羌人喜迎贵宾的气氛推向高潮。

04

观在眼、发乎情,艺术火花碰撞于心

五个区县,十一个结合历史、自然、人文的考古遗址、优秀传统文化、乡村建设、民间工艺、民间歌舞传承、水利设施等的采风地点规划,让每一个采风团的艺术家们感到信息量特别大。对于这次由省委宣传部牵头部署,为迎接党的二十大胜利召开进行的采风创作活动,省文联党组非常重视。省文联党组书记、常务副主席平志英作为带队领导,深入采风创作一线,也和艺术家一起,走过了很多地方。

平志英指出:这次的采风活动,省文联组织了近两百名艺术家深入全省十多个市(州),第十组的艺术家由音乐、文学、摄影、民间文艺四个门类组成。新的时代有很多值得大家去发现、去歌颂的地方。希望艺术家们能以采风活动为契机,创作出更多好的歌曲作品、好的文章、好的摄影作品,来回报我们的新时代,回报党带领全国各族人民一起奋斗、一起创造出的幸福生活。

而怎样进行及时的消化咀嚼并化为自身的艺术素材积累,成了第十采风组组长省音协秘书长杨小兰时刻思考的问题。21日和22日,采风团分别在青神县竹编之乡和丹棱县幸福古村组织艺术家们进行了两次心灵碰撞会。杨小兰谈到:艺术家要开拓运用多色调、多角度新的艺术语言,把脚力所到之处、眼力发现之美、脑力思考之深综合地呈现出来。通过采风组成员的交流研讨,音乐作品《乡村心跳》《不想深情被辜负》《永丰路上》;音乐剧《行走的东坡》;四川清音《苏门家风赞》;交响乐《曙光》等创作曲目初步成型于胸。艺术家们纷纷表示,本次的采风沿着习近平总书记的足迹,这样的经历不可多得。抓住时代敏感点,用艺术表现和提炼,展现乡村振兴战略取得的伟大成就,体会“国之大者”的深刻内涵和时代指向,是我们作为党的文艺工作者的肩头之义。“我眼中的新时代”,只有走出办公室才能深刻体会。而每个人需要的美好生活,即为我们心灵的家园、幸福的源泉。

(采风团成员座谈讨论主题创作)

一路行来,艺术家的眼睛所看、心灵所感,都化为了对新时代最为直观而深刻的创作积累。正如采风团的行程从永丰村开始,到复兴村再续征程,冥冥之中自有寓意:中华民族的复兴之路永远丰饶富足!

最后,用一首本次采风团成员,省作协副主席、作家达真老师的诗歌作为本次采风活动的注脚:

摄影:王成